新緑が美しく一番いい季節の今頃は山菜採りのシーズン。

友人達に誘われてわらび採りへ。場所は友人が知っている国道からかなり奥に入っていった山の中。

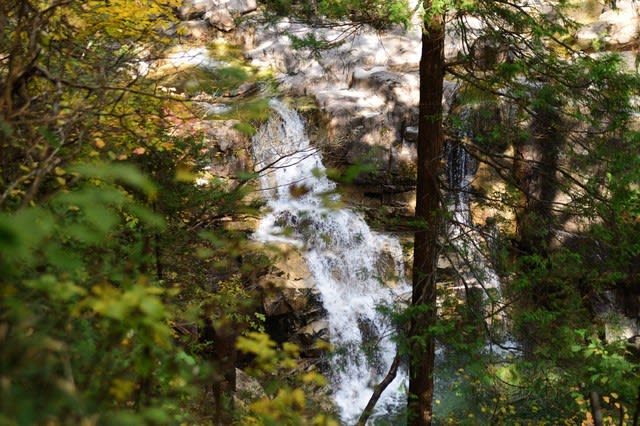

途中で見かけた滝。3~400mは離れたた所から撮ったのであまり大きくは見えないが近くまで行くことができるなら迫力がありそ

う。しかし深い谷の崖を200mは下らないと辿り着けそうもないので諦め。

現地に着くと綺麗な渓流沿いにしょうじょうばかまや紫の花などが咲き乱れまるで別天地。

昔渓流釣りで鳴らした身体も今は盛る影もなかく息を切らしながら山の斜面をウロウロ。

ネコノメソウ

肝心のわらびは今年はまだ早かったらしく収穫は少なめ。他にゼンマイも少々。

Beerのつまみだ。

厳しい寒さが続いてきたが寒気が抜けて寒さもちょこっと和らいできた。口内の病気で定期的に名古屋市内の歯科大学病院に通っている家人を車で

送迎し昼前に帰ってこられた。ずっと引き籠りストレスも溜まっていたので久し振りに海上の森に行こうと午後から軽トラで向かった。海上の森へ

はもう1年以上ご無沙汰していた。

海上の森センターの駐車場には車が20台ほど。体力のことを考え図根三角点までの往復にしようと赤池方面に歩いていく。

この道は明るい尾根筋の散策路を歩くルートなので気持ちが良い。尾根道乗越分岐から物見山方面へ向かえば歩く距離は多くなるが今日は小手調

べ、屋戸湿地に向かいそこから三角点へ向かう。里山といってもアップダウンはあるので三角点に着くころには汗ばんでくる。

矢戸/図根点 166.68m

西方面は見晴らしよく瀬戸市内から名古屋市内方面が見渡せる。ちょうど愛知環状鉄道の電車が通過していた

気温が高いためか今ひとつ見晴らしは良くない。しばらく休憩し、この後物見山へ行ってみるかと迷ったけれどやっぱり今日は止めようと帰ること

にする。途中明るい尾根道から高い樹木の林に入っていく。この森は砂礫岩層と花崗岩地域に分かれており、砂礫岩は貧栄養なので低い灌木しか生

えていないが花崗岩地域は広葉樹や杉などの大きな針葉樹帯になっているとのこと。

赤池まで戻ってくるとイカルのさえずりが聞こえてきた。暫く待っていたが姿は見えず、代わりに笹のブッシュにソウシチョウの群れが来た。

外来種で南の国の育ちだがこの森で繁殖している。寒さはOKなのだろうか。更に違う場所でも群れを見た。(特定外来生物)

アオジの雌か

GPSによると歩行距離は5kmちょっとだった。

2日目は上高地散策へ。

奥飛騨温泉郷の旅館を9時に出発。安房トンネルを抜けてバスターミナルのある沢渡足湯公園駐車場に着いたのは30分後。今はバスも1時間に1本のみの

特別ダイヤ。10時発のバスに乗り上高地へ向かう。途中何か所も復旧工事で片道通行。7月の豪雨ではやはり相当大きな被害が出たことが分かる。

上高地散策はいつも通り、途中の大正池で降りで自然散策路を歩いていくルート。今日は早めに旅館に入る為、明神池までは行かず、終点は岳沢

湿原までだ。

焼岳の噴火でできた大正池の象徴の立ち枯れはもう随分少なくなってしまった。半世紀近くも前結婚したての頃来たことがあるがその時はまだ沢山枯れ

木が残っていた記憶があるが今はもう数える程。あと数年すれば無くなってしまうのではないだろうか。まあ上高地というロケーションそのものが谷底

なので周囲の谷から流れ落ちる土砂で埋まり池自体も小さくなっていくのだろう。

この田代湿原も昔は田代池だったけれど今は湿原となってしまっている。

田代湿原入り口から穂高連峰を望む。紅葉はまだこれからだが草モミジが黄色い絨毯となっていた。

澄み切った梓川と明神岳方面

焼岳を望む梓川沿いのカラマツ林。今はまだ緑色をしているが今月終わりごろには一面黄色く染まる。

自然散策路も渓流沿いのコースの一部は冠水とのことで通れなくなっている所があった。

河童橋で昼ご飯を食べた後、今日の目的地岳沢湿原まで左側の路を歩いていくと、途中向こうから大きな猿が一匹こちらに歩いてきて木道上ですり替わ

り。眼を合わせないようやり過ごすが猿は堂々としたもの。

15分ほどで到着。絵葉書写真になってしまう

上高地の梓川は周年禁漁区なのでイワナやブルックトラウトが悠々と泳いでいる。

河童橋付近で

Nikon D810A/Tamron 15mm-30mm F2.8

田立の滝は名前の付いているのは下から、うるう滝、螺旋滝、洗心滝、霧ケ滝、天河滝、不動滝、龍ケ滝、鶴翼滝、そうめん滝とあり、それ以外小さな滝まで含めれば急峻な谷らしくいくつもあります。

その上流には不動岩という見晴らしのよい場所もあるけれど、今日の目的地天河滝からは更に50分位歩かなければいけないので今回はパス。写真だけ撮っておきました。

霧が滝と天河滝です。

この滝群の主爆天河滝は高さ40mで水量が多い季節ならもっと迫力があります。

途中コケ類やシダ類も多いが名前の固定は難しい

これはコケシノブ

3連休の最終日、農作業を休んで独りでドライブ。

紅葉と渓流のある所を検索し、まだ行ったことがない南木曽の田立の滝へ行ってきました。朝おにぎりを作ってもらい東海環状道から中央道へ入り中津川ICで降りあとは木曽川沿いのR19号線を北上。

JR田立駅から粒粟平に向かいキャンプ場を過ぎ標高700mの駐車場に着いたのは10時過ぎ、一番奥の駐車場は7、8台の車で満車で止められないので下の駐車場に停めているとマイクロバスが。10数人の団体さんが下りてきました。このグループが入る前に入っていたほうがいいだろうと直ぐ準備して登山道へ。

ここへは初めて行ったのですが、行く前に考えていたのは・・・きっと渓流沿いに散策路があるのではと思っていましたが大違い。険しい場所もある完全な登山道でした。渓流を高巻したりつり橋や木道、時には大きな岩をぐるりと木道で回ったり、その下は数十メートルの断崖等々・・・注意が必要な個所もあり、気を抜いて歩くとこはできない。しばらく前から右膝の痛みが出ていたのでストックを持っていきましたがこれが正解でした。自分の前にジャケット姿でスニーカーを履いた夫婦が歩いていたけれど大丈夫?かなあと思っていましたが暫くするとやはり諦めて引き返していきました。

歩き始めて直ぐの所に渓に降りれるところがあったので行ってみるとやや緑色の透き通った水。ここまでくると岩魚の世界だろうが魚影は確認できず。

木曽川支流の大滝川本流

目的地は霧ガ滝とその上の天河滝(標高は1200m位)で歩く距離は片道約3km。標高差500m。杉や檜、サワラなどの針葉樹の巨木があちこちにある原生林。

登るにつれて紅葉も目につくようになりました。

写真の枚数が多くなってしまったので滝は次回に。

平日のモリコロパークの里山散策路は余り人に出会うことなく歩けるので1週5kmのコースを自分なりにアレンジして歩いている。

この前、舗装されている周遊道路の横にアカマツの大きな木があるけれどその下にエビのしっぽや松の実が沢山落ちていた。

エビのしっぽというのはリスが松の実を食べた後の松ぼっくりの事を言い、何となく形がエビのしっぽ様に見えることからそう云われている。

今までこの公園でリスを見かけたことはない。散歩の途中、気を付けてエビのしっぽを探したけれどこの場所以外では見なかったので、少数のリスが命を繋いでいるようだ。

2020年代の早い時期にジブリとタイアップした公園になるとの報道があったので、そうなると大勢の人が来るようになるだろう。リスは大丈夫だろうか。

散歩の途中メダカ池から茶室方向をスマフォで撮ってみた。

日本の塔と名付けられたからくり時計が時報になると姿を現し雅楽器による音楽が流れていた。

よくみると音楽は東儀秀樹となっていた。懐かしい。

最近メディアで見ることが少ないような気がしたので、今の活躍場所は?と所属事務所のHPを見ると海外でも活躍されているようだ。

キララの森は標高900m位、そろそろブナ等の広葉樹の紅葉が見られるのではと行って来ました。

体調が良ければそこから6km程歩いて標高1200m程の寧比曽岳まで行ってみようと思いながら・・・

途中の香嵐渓の渋滞が心配でしたが、まだ時期が少し早かったのか渋滞に巻き込まれずに到着。

フライフィッシングエリアがある小さな駐車場は満車状態でしたが運よく止めることができました。

駐車場から段戸湖の流れ込み方面の定番構図で1枚。7,8人の釣り人がトラウト類を狙っています。

さざ波の玉ボケを狙いました。色鮮やかなモミジがあると映えたのですが。

原生林に向かって歩き始め寧比曽岳に向かう五六橋の分岐まで行ったのですがどうも体調が今一つ。

ここから頂上までは距離は6kmあり少々長いトレイルですが標高差は300m位しかないので厳しい所は無いけれど、今回は止めておこうと決め

東海自然歩道のコースにもなっている散策路入ろうとすると賑やかなおばさんの集団が表れました。皆さん胸に旅行会社のワッペンを付けています。こんな

所にもくるんだね。普段なら殆ど人も歩いていない所だけれど。

集団をやり過ごし、散策路を歩いていきます。

この原生林の紅葉は赤は少なくオレンジや黄色が多い森です。

1時間近くブラリし駐車場に戻ると観光バスが入口にエンジンをかけたまま駐車しています。湖畔にはさっきのおばちゃん集団が弁当を広げて食事中。

こんな所までバスツアーがあるのには本当に驚かされました。

ギフチョウを見に行った帰り、川沿いの路を歩いていると下流の方から早いスピードで一目でカワセミと判る低空飛行の鳥がやってきた。20m程の

先の枝にとまったので慌ててシャッターを押す。枝に止まった後、普通なら水の中の獲物を獲る為ダイビングするのでこれはチャンスとばかり連射モ

ードにした途端、枝を離れ凄いスピードで上流の方へ飛んで行ってしまった。

トリミング画像。

それにしてもネット上にアップされている達人の人々の写真は羽一枚までキッチリ解像した正に神業といっていい素晴らしい写真があ

るが一体どんなテクニックを駆使しているのだろうか?

ギフチョウに会いたくて風のない暖かな午後、再度モリコロパークへ向かいました。

今日こそはと思いヤマツツジの咲く尾根路を歩いていくと枯葉の上で休憩しているギフチョウを発見。そおっと近づいてシャッターを切るが動かない。死んでいる?のかと更に寄ってみるとヒラヒラと飛び上がって遠ざかっていきます。

更に足を進めていくとツツジの盛りはもう過ぎてしまっているがなかなか姿を見せない。と何かが動いた。

ギフチョウだ。距離は10m位で300mmのレンズでは厳しいがなんとか数ショット撮ることができた。

手持ちだったのでピントが来ていないがまあ撮れただけでも良しとしよう。しかしもう少し寄って撮りたかった。

所で蝶の数の数えた方は「頭」というが調べてみると

・英語で牛など家畜を数える際に“head”で数えていた

↓

・動物園でも使われ始めた

↓

・動物園で飼育されている全ての生きものに対し“head”が用いられるようになった

↓

・そのうち昆虫学者たちが論文などで蝶の個体を“head”で数えるようになった

↓

・日本語に直訳(誤訳)したのが定着した

「数え方辞典」より

少し前、モリコロパークの散策路沿いのヤマツツジが満開になっている頃だろうと行ってみた。

目的は美しいギフチョウの写真が撮ること。去年は言った時期が悪く花期が終わったあとで蝶をみることができなかった。今年は丁度満開のピンクの花が期待を持たせてくれていた。

しかしどうゆう訳か蝶を見かけない。散策路を行ったり来たりしてみるがシジミチョウやルリタテハ、テングチョウ、キモンキチョウは飛翔しているが目的のギフチョウがいない。一度だけ不用意に曲がり角に足を踏み入れた途端、足元から飛び立ったのを見かけただけ。

この場所は公園内なので下草も刈られ生育環境は保全されているのだが・・・。

暫くウロウロしたのち諦めて花桃園地に行ってみる。植えられて数年、まだ木はそんなに大きくなないが赤、ピンク、白そして一本の木から赤・白・ピンクの花を咲かせている花桃とレンギョウ、ユキヤナギが満開だった。

ウグイスの鳴き声をBGMに里山歩きだ。

そろそろハルリンドウが咲き始めているのではないかといつもの海上の森に向かい湿地へ行ってきました。

向かう途中、絶滅危惧植物のシデコブシが咲いているを見つけた。この谷筋に何本があるけれど咲いている花を見るのは初めて。

木道が敷かれた現地の湿地に着くと、あちらこちらに青紫色の春竜胆が咲いており、しかも今年はショウジョウバカマも一緒に咲いていた。

竜胆は音読みかららしいがそれにしてもリンドウとは読めないが。

又、この日は色んな小鳥の声を沢山聴くことができたが鳴き声だけでは判らない。「チョットコイ」と聞こえるコジュケイやウグイスは流石に分かる

があとはどれがどれだかサッパリ判らずしまい。

コゲラが忙しく木をつついて餌を探している。

群れに2度ほど出会い近くで撮らせてくれた外来種のソウシチョウ。生態系にどのような悪影響を及ぼしているのか知らないが美しい小鳥だ。

通称瀬戸大正池

朝起きてみると久し振りに風もなく雲一つない天気。暫くご無沙汰している海上の森へ行こうと決め途中のコンビニで昼食を買って海上の森センターの駐車場へ。

駐車場には3,4台の車しか止まっていない。そこから片道3~4kmの物見山まで往復しようと途中からは膝を考え林道歩き。単調な歩きで物見山下に着く頃に

はすっかりバテてしまった。この夏、濁河温泉から御嶽に登るつもりが急用で行けなかったがこんな調子では小屋まで行けず退散したかも。

林道から急な階段を昇ると頂上、といっても里山、標高は327mしかない。北西方面は見通しがよく瀬戸市のデジタルタワーが見えたが、この日はもやっており見

晴らしは良くない。頂上で赤池に向かっていた老夫婦がおられたので赤池から登る道があるのですか?聞いてみると藪漕ぎがあり踏み跡もハッキリしていないが

登ることはできますよとのこと。実は自分もその方向へ行ってみたのだが踏み跡が見えなくなってしまったのでUターンしたのだが今度行ってみよう。

途中で見かけた結構な高さのネズの木。凛としたその姿はXmasツリーにピッタリ。

冬鳥を見ようと持って行った双眼鏡。3,4年前に個人輸入したZENRAY ED2の7×36。評判をネット上で見て星用に買ったもの。Made in chinaだ。 EDレン

ズ、アルゴンガス封入等スペックはgood。しかしツアイスの双眼鏡を覗いた時程の驚きはなかった。まあ値段も半分以下だし仕方ないだろう。

しかし鳥は余り見かけることができなかった。コゲラ、メジロ、アオジ位。

帰路の途中湿地へ寄っていこうと屋戸湿地へ向かうと山道の周囲の立木が沢山切られて明るくなっていた。ギフ蝶の生育環境保全の為の伐採と表示があったの

で来年の春から沢山見ることができるようになるだろうか。

枯れたシラタマホシクサ