1月27日(日)晴れ【『母べえ』を観て】(舞台挨拶、撮影ー風月庵)

昨日『母べえ』の封切りを観た。第二次世界大戦前の日本で、自由に物を

言えなかった時代のある家族の物語である。

(原作者野上照代さん)ご存じのように、これは野上照代さんという方の原作で、実話にもとずいている。

(原作者野上照代さん)ご存じのように、これは野上照代さんという方の原作で、実話にもとずいている。

ドイツ文学者であった野上滋(坂東三津五郎)は、支那事変は日本軍による戦争であるとし、戦争反対を唱えた。しかし治安維持法違反の思想犯として彼は特高 に捉えられてしまう。野上家では滋は「父べえ」、母親(吉永小百合)は「母べえ」、長女初子(志田未来)は「初べえ」、次女照子(佐藤未来)は「照べえ」 と家族内で呼びあっていた。昭和の初期の頃、愛称で呼び合うような、つましいながらも温かい明るい家庭であった。父べえが一家から奪われた日から、野上家 には苦難の日々が始まることになってしまった。

しかし、母べえは必死に二人の娘を守り、代用教員を勤めながら生き抜いていく。二人の娘も父のいない寂しさに耐え、母と肩を寄せ合って明るく生きていく。 そして時折拘置所から届く父べえからの便りが家族にとっての心の支えだった。また三人からの便りは父べえにとっては最大の支えであったろう。

拘置所での悲 惨な生活が時折に画面に映される。思想犯として厳しく転向を迫られるが、滋は己の信念を曲げなかった。佳代もそのような夫への信頼を揺るがせることはな かった。 信念を揺るがさない滋の生き方にも、夫を信じ、子どもを守って生き抜く妻の姿にも、激動の時代に翻弄されながらも凛として生きた人間の姿を見ることができ る。それも山田洋次監督の描きたかったことの一つであろう。

また、母べえのみならず、野上家を取り巻く多くの心優しい人々も描かれている。滋の教え子、山崎(浅野忠信)はいつも家族を見守り手助けをしてくれるの だった。滋の妹久子(檀れい)も広島から絵を学びに来ていて、兄の留守家族をなにくれとなく手伝うのだった。 あらすじについてはこのくらいにいたしましょう。是非映画館に足をはこんで頂き、この丁寧に描かれた映画をご覧下さい。

父べえ役の坂東三津五郎さんは、「一番気づかないけれど、一番失って大きいものは、ありふれた日常なんです。失くしてみて初めて気が付く、日常を繰り返す ことの幸せ、そして、これをまた失うことがどれだけ悲しいか、というが伝わればと思います」とパンフレットに書いています。

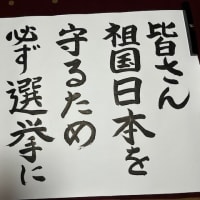

軍事力が一国を掌握すると、いかに庶民の生活が脅かされることになるか。ほんの60数年前の日本の状況を、庶民の生活を描きながら、その恐ろしさを監督は 伝えたかったのであろう、と思う。シビリアンコントロールがきいている現在の日本では、軍人が巾をきかせる時代が再び来ることなど、想像だにできないかも しれないが、それはわからない。国民は常に注意を払わなくてはならないだろう。 例えばこのように、ブログで当たり前のように自由に物を言っているが、それが全く許されない時代があったことを忘れてはならない。

映画という手段を通じ て、視覚と聴覚から感性に訴えかける力は、個々人への影響は大きいだろう。 「若い人たちにも、是非ご覧頂きたい」と吉永さんも舞台挨拶で最後にお願いされていたが、ここにこそ大事な願いが込められていただろうと、後からつくづく 思っ。た 戦争の翌年に生まれ、戦争を知らない私であるが、それでも私たちの世代は多少は戦争の恐ろしさや、軍部が政治の中心になる恐ろしさを想像すること はできる。しかし、若い方々はいかがであろう。恐ろしさは想像できても、そうさせない危機感を持っていられるだろうか。この危機感を養うことは常に大事な ことであろう。

それが映画や文化の力であろう。これからの日本の時代を担っていく若い方々の感覚、感性に、この映画の静かなる訴えを焼き付けて頂きたいと痛感す る。『母べえ』は、娯楽として楽しめる面もありながら、そのなかに込められたメッセージをそれぞれに受けとめられる映画の一つであろう。

私がお勧めするまでもないでしょうが、是非子どもさんも共に『母べえ』をご覧下さい。

*60歳以上の人の鑑賞券を安くするよりも、若い人の鑑賞券こそ安くしたほうがよいのでは。但し、前売りで買うと若い人にも1000円の鑑賞券があるようです。

私がお勧めするまでもないでしょうが、是非子どもさんも共に『母べえ』をご覧下さい。

*60歳以上の人の鑑賞券を安くするよりも、若い人の鑑賞券こそ安くしたほうがよいのでは。但し、前売りで買うと若い人にも1000円の鑑賞券があるようです。

(原作者野上照代さん)ご存じのように、これは野上照代さんという方の原作で、実話にもとずいている。

(原作者野上照代さん)ご存じのように、これは野上照代さんという方の原作で、実話にもとずいている。ドイツ文学者であった野上滋(坂東三津五郎)は、支那事変は日本軍による戦争であるとし、戦争反対を唱えた。しかし治安維持法違反の思想犯として彼は特高 に捉えられてしまう。野上家では滋は「父べえ」、母親(吉永小百合)は「母べえ」、長女初子(志田未来)は「初べえ」、次女照子(佐藤未来)は「照べえ」 と家族内で呼びあっていた。昭和の初期の頃、愛称で呼び合うような、つましいながらも温かい明るい家庭であった。父べえが一家から奪われた日から、野上家 には苦難の日々が始まることになってしまった。

しかし、母べえは必死に二人の娘を守り、代用教員を勤めながら生き抜いていく。二人の娘も父のいない寂しさに耐え、母と肩を寄せ合って明るく生きていく。 そして時折拘置所から届く父べえからの便りが家族にとっての心の支えだった。また三人からの便りは父べえにとっては最大の支えであったろう。

拘置所での悲 惨な生活が時折に画面に映される。思想犯として厳しく転向を迫られるが、滋は己の信念を曲げなかった。佳代もそのような夫への信頼を揺るがせることはな かった。 信念を揺るがさない滋の生き方にも、夫を信じ、子どもを守って生き抜く妻の姿にも、激動の時代に翻弄されながらも凛として生きた人間の姿を見ることができ る。それも山田洋次監督の描きたかったことの一つであろう。

また、母べえのみならず、野上家を取り巻く多くの心優しい人々も描かれている。滋の教え子、山崎(浅野忠信)はいつも家族を見守り手助けをしてくれるの だった。滋の妹久子(檀れい)も広島から絵を学びに来ていて、兄の留守家族をなにくれとなく手伝うのだった。 あらすじについてはこのくらいにいたしましょう。是非映画館に足をはこんで頂き、この丁寧に描かれた映画をご覧下さい。

父べえ役の坂東三津五郎さんは、「一番気づかないけれど、一番失って大きいものは、ありふれた日常なんです。失くしてみて初めて気が付く、日常を繰り返す ことの幸せ、そして、これをまた失うことがどれだけ悲しいか、というが伝わればと思います」とパンフレットに書いています。

軍事力が一国を掌握すると、いかに庶民の生活が脅かされることになるか。ほんの60数年前の日本の状況を、庶民の生活を描きながら、その恐ろしさを監督は 伝えたかったのであろう、と思う。シビリアンコントロールがきいている現在の日本では、軍人が巾をきかせる時代が再び来ることなど、想像だにできないかも しれないが、それはわからない。国民は常に注意を払わなくてはならないだろう。 例えばこのように、ブログで当たり前のように自由に物を言っているが、それが全く許されない時代があったことを忘れてはならない。

映画という手段を通じ て、視覚と聴覚から感性に訴えかける力は、個々人への影響は大きいだろう。 「若い人たちにも、是非ご覧頂きたい」と吉永さんも舞台挨拶で最後にお願いされていたが、ここにこそ大事な願いが込められていただろうと、後からつくづく 思っ。た 戦争の翌年に生まれ、戦争を知らない私であるが、それでも私たちの世代は多少は戦争の恐ろしさや、軍部が政治の中心になる恐ろしさを想像すること はできる。しかし、若い方々はいかがであろう。恐ろしさは想像できても、そうさせない危機感を持っていられるだろうか。この危機感を養うことは常に大事な ことであろう。

それが映画や文化の力であろう。これからの日本の時代を担っていく若い方々の感覚、感性に、この映画の静かなる訴えを焼き付けて頂きたいと痛感す る。『母べえ』は、娯楽として楽しめる面もありながら、そのなかに込められたメッセージをそれぞれに受けとめられる映画の一つであろう。

私がお勧めするまでもないでしょうが、是非子どもさんも共に『母べえ』をご覧下さい。

*60歳以上の人の鑑賞券を安くするよりも、若い人の鑑賞券こそ安くしたほうがよいのでは。但し、前売りで買うと若い人にも1000円の鑑賞券があるようです。

私がお勧めするまでもないでしょうが、是非子どもさんも共に『母べえ』をご覧下さい。

*60歳以上の人の鑑賞券を安くするよりも、若い人の鑑賞券こそ安くしたほうがよいのでは。但し、前売りで買うと若い人にも1000円の鑑賞券があるようです。

大切なのは平凡な日常、それを守ることは実は大変なことだと、改めて思う次第です。

ところで今日の産経新聞の1ページを使って「明日への遺言」の映画が紹介されました。原作は野火などの大岡昇平。3月から公開のようです。

これは米軍の爆撃機の捕虜を処刑したことで、戦犯に問われて処刑された、岡田中将(藤田まこと)の裁判の様子を映画にしたものです。日本人の誇りを失わず、無差別爆撃の非を堂々と主張、罪を一切部下に及ぼさなかった人だそうです。

明日への遺言と入れればネットでホームページも出てきますので、見てみてください。ここでも家族の絆がバックにあります。

米軍側からみれば、捕虜の処刑は許されざる事でしょうが、無差別に銃撃された側からみれば、それほどに惨いことであり許されざる事はないわけです。

やはり岡田中将も凛として生きた人間でしょう。テレビでもくだらないバラエティーばかりやらないで、本当に人間の尊厳として大事なことはなんなのか、と問いかけるような番組を若者たちのためにも作成してほしいです

しかし当時日本の多くの人が、言いたいことがあるのに黙ってしまったとは、考えがたいのです。だんまりの人が多ければそれがエネルギーとなり蓄積して、やがて爆発して体制転覆にも繋がります。

当時は多くの人が神国日本を信じたのではないでしょうか。教育、プロパガンダの結果でもあったでしょう。大衆とは常にその程度のもので、正義の味方、支持者とは言えません。何時も状況、体制に流される、悲しい存在ではないでしょうか。

しかし〈だんまりの人が多ければそれがエネルギーとなり蓄積して、やがて爆発して体制転覆にも繋がります。〉のようになるのはかなり難しいかもしれません。鉄砲の前に素手で戦う無力なことはミャンマーの情勢をみてもよくお分かりと思います。

私なども武器の前には、すぐに日和見族になること請け合いです。

まあ、しかし、いつも民衆は弱い存在です。今の日本の自由もアメリカの武器のお陰でもたらされた自由であることは、歴史の上で明白な事実です。