1月4日(水)曇り。寒し【書き初めと菅原道真公との出会い】

お正月もはや四日。今日も寒い。私はひたすらやり遂げなくてはならない室町時代の語録と向き合いながらお正月を過ごしている。

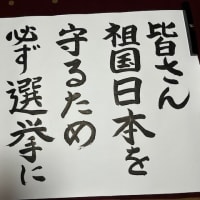

それでも一つ一つ仕上げていくと、毎日少しづつではあるが先に進んでいくものである。目標の半分が終わったので、書き初めをすることにした。書道は私の楽しみの一つである。よい先生に恵まれたことも続いている要因だと思う。

半切(全紙の縦半分。わかりやすく言うと襖の縦半分の大きさ。)に王義之の書を臨書(手本を見ながら書くこと)した。先人の見事な筆跡を見習って書くことは、自分、自分という我を取り除くのによい修行だと私は受け取っている。相田みつおさんのような書は、長い間の書の修行を経て、我の塊を取り除いて初めて書ける書であることが、書道を習って初めてわかった。

書くことに没頭している時間が私にはとにかく楽しい。

王義之の書を学んだ後で、課題として出されている作品を書くことにした。その作品の解説を読んで少なからず驚いた。それは菅原道真公の漢詩であったからだ。

なぜかというと私は今器之為?(きしいばん)禅師という禅師の語録の研究をしているのだが、書き初めを始める前に一区切りをつけた最期の詩偈が、菅原道真公に関する詩偈であったからだ。それも道号の解説としての詩偈や、釋尊の成道や涅槃の詩偈のあとに異質な感じで出てきた詩偈であった。面白い符合だと思った。こんなことぐらいで面白いと楽しんでいるのもアホみたいかもしれないが、二つの詩をご紹介させてもらいたい。

*書道の課題としての漢詩

離家三四月 家を離れること三四月

落涙百千行 落涙百千行なり

万事皆如夢 万事皆夢の如し

時時仰彼蒼 時時に彼蒼を仰ぐ

(太宰府に左遷されてからはや一年がたった。-三、四ヶ月かもしれない。-讒言にあってしまいこのような身となって、涙はとどまることをしらないほどだ。全ては夢のようなもの。-都での生活が夢のように思い出される。-しばしば空を仰いでいる私である。-しばしば遙かな都を思って空を仰いでいるのだ。)

かなり意訳しておいたが、都に想いを馳せる道真公の望郷の詩といえよう。

*器之為?禅師の詩偈

菅霊廟 菅霊廟

菅霊古廟半荒涼 菅霊の古廟、半ば荒涼として、

華表無楹塵満廊 華表楹無く、塵廊に満つ。

数樹簷梅人不折 数樹の簷の梅、人の折らざるは、

料知遺愛似甘棠 遺愛を料り知ること甘棠に似たり。

(菅原公の霊廟は、荒廃していて、鳥居の柱もなく、廊下には塵がいっぱいである。そうではあるが、しかし、簷-のき-にまで伸びている数樹の梅の枝を折らないのは、周の召公の善政に感じて、召公に縁のある甘棠-やまなし-の樹を人々が大事にしたように、道真公が梅を愛したことを人々は知っていて、その徳を慕っていることの表れだろう。)

このような道真公と器之為?禅師の二つの詩が、遙かな時を隔てて、私の机上で符合したことをご披露させていただいた。訳については未熟なので、ご教示あれば有り難い。

お正月もはや四日。今日も寒い。私はひたすらやり遂げなくてはならない室町時代の語録と向き合いながらお正月を過ごしている。

それでも一つ一つ仕上げていくと、毎日少しづつではあるが先に進んでいくものである。目標の半分が終わったので、書き初めをすることにした。書道は私の楽しみの一つである。よい先生に恵まれたことも続いている要因だと思う。

半切(全紙の縦半分。わかりやすく言うと襖の縦半分の大きさ。)に王義之の書を臨書(手本を見ながら書くこと)した。先人の見事な筆跡を見習って書くことは、自分、自分という我を取り除くのによい修行だと私は受け取っている。相田みつおさんのような書は、長い間の書の修行を経て、我の塊を取り除いて初めて書ける書であることが、書道を習って初めてわかった。

書くことに没頭している時間が私にはとにかく楽しい。

王義之の書を学んだ後で、課題として出されている作品を書くことにした。その作品の解説を読んで少なからず驚いた。それは菅原道真公の漢詩であったからだ。

なぜかというと私は今器之為?(きしいばん)禅師という禅師の語録の研究をしているのだが、書き初めを始める前に一区切りをつけた最期の詩偈が、菅原道真公に関する詩偈であったからだ。それも道号の解説としての詩偈や、釋尊の成道や涅槃の詩偈のあとに異質な感じで出てきた詩偈であった。面白い符合だと思った。こんなことぐらいで面白いと楽しんでいるのもアホみたいかもしれないが、二つの詩をご紹介させてもらいたい。

*書道の課題としての漢詩

離家三四月 家を離れること三四月

落涙百千行 落涙百千行なり

万事皆如夢 万事皆夢の如し

時時仰彼蒼 時時に彼蒼を仰ぐ

(太宰府に左遷されてからはや一年がたった。-三、四ヶ月かもしれない。-讒言にあってしまいこのような身となって、涙はとどまることをしらないほどだ。全ては夢のようなもの。-都での生活が夢のように思い出される。-しばしば空を仰いでいる私である。-しばしば遙かな都を思って空を仰いでいるのだ。)

かなり意訳しておいたが、都に想いを馳せる道真公の望郷の詩といえよう。

*器之為?禅師の詩偈

菅霊廟 菅霊廟

菅霊古廟半荒涼 菅霊の古廟、半ば荒涼として、

華表無楹塵満廊 華表楹無く、塵廊に満つ。

数樹簷梅人不折 数樹の簷の梅、人の折らざるは、

料知遺愛似甘棠 遺愛を料り知ること甘棠に似たり。

(菅原公の霊廟は、荒廃していて、鳥居の柱もなく、廊下には塵がいっぱいである。そうではあるが、しかし、簷-のき-にまで伸びている数樹の梅の枝を折らないのは、周の召公の善政に感じて、召公に縁のある甘棠-やまなし-の樹を人々が大事にしたように、道真公が梅を愛したことを人々は知っていて、その徳を慕っていることの表れだろう。)

このような道真公と器之為?禅師の二つの詩が、遙かな時を隔てて、私の机上で符合したことをご披露させていただいた。訳については未熟なので、ご教示あれば有り難い。