今日から「ブラナナマガラー」(←長い。噛みそう・・・)釧路編本格スタート。

最初はどこにしようかなと思ったけど、まずは、初めてではない場所から。

JR釧路駅から真っ直ぐの「北大通」を通り、「幣舞橋」(これは後日改めて)を過ぎて右手にある「港文館(こうぶんかん)」。

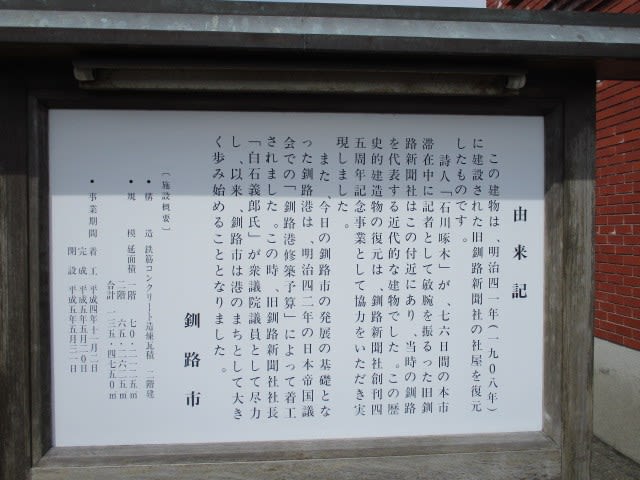

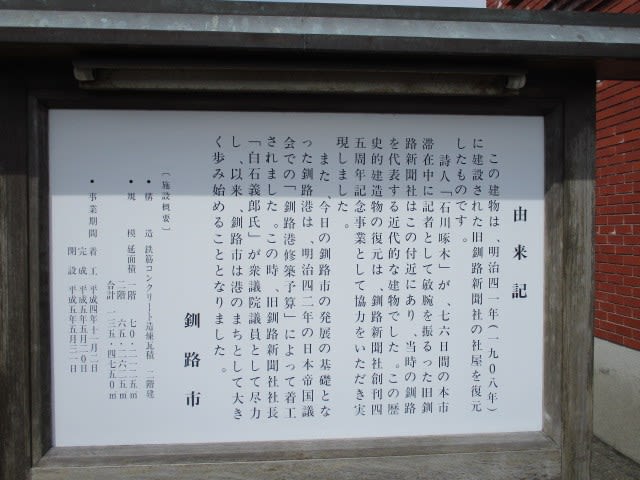

1908年に建造され、1965年に解体された旧「釧路新聞」(現「北海道新聞」)社屋が1993年に復元されたもので、港湾関係者や観光客の休憩施設としての用途のほか、竣工時に石川啄木が釧路新聞社の記者として勤めていた縁から、当時応接室と編集室があった二階に「啄木資料室」が設けられ、釧路新聞社提供の関連資料が展示されています。

函館でも啄木ゆかりの地巡りをしてきましたが、啄木は釧路にもゆかりの深い人物です。

函館滞在中、1907年の大火に遭い、函館は当分再興の見込みなしと考え、僅か132日で函館を離れた啄木は、1908年1月21日、釧路新聞記者として釧路に降り立ちました。

同年4月5日、函館よりも短い76日で釧路を離れてしまいますが、市内には実に二十五もの歌碑が設置されており、函館と同様かそれ以上に、啄木ゆかりの町としての印象を強く前面に出しています。

1908年の建造当時は、東北海道唯一の煉瓦造りの建物でした。

函館でさんざん煉瓦造りの建物を見てきて、ついつい積み方に注目する癖がついてしまっているのだけど、これは、全て長手が表面に出ているということで「イギリス積み」「フランス積み」ではありませんでした。

釧路市内にも煉瓦造りの建物は他にもあるけれど、それらはどんな積み方になっているのかな・・・。

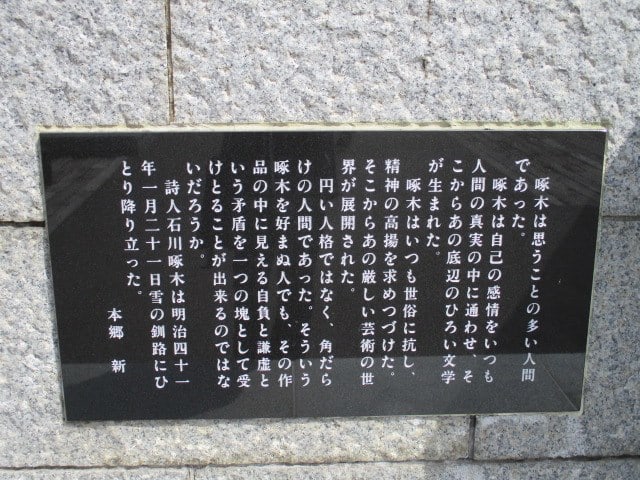

「港文館」の脇には、啄木像が設置されています。

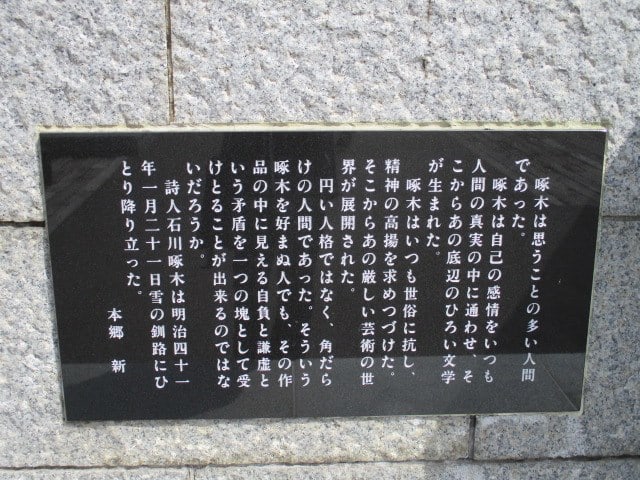

この像は、函館の「啄木小公園」に設置されている像と同じく、彫刻家の本郷新氏の制作です。

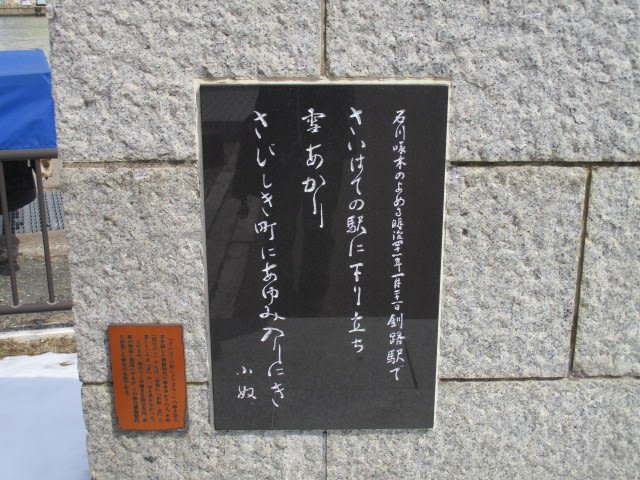

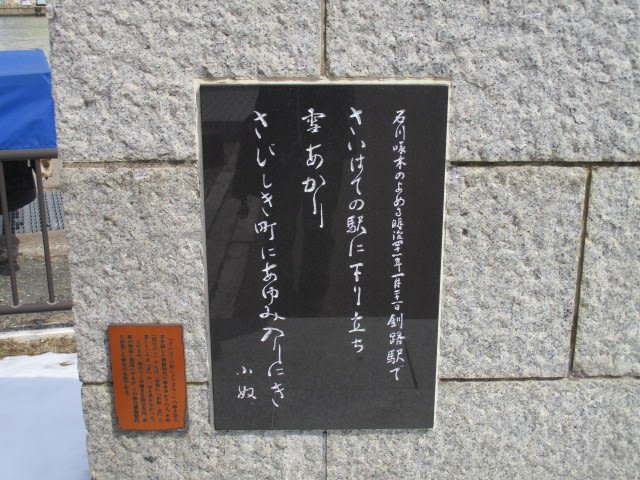

台座に刻まれているのは、啄木の代表的な歌として知られる

「さいはての駅に下り立ち 雪あかり さびしき町にあゆみ入りにき」

です。

冒頭、ここが「初めてではない」と書いたけれど、ここに初めて来たのは、前回住み始めるよりも一年半前の2000年10月。

(前回住んでいた三年間は一度も来なかったかも・・・)

実は私、函館と同様、釧路にも、住む前から何度か旅行で来ていて、2000年に来たときには、ここで市内に設置されている啄木の歌碑が紹介されているパンフレットをもらい、一つ一つ見て回っていました。

近いうちに、そのとき以来となる歌碑巡りをしたいと思っています。

最初はどこにしようかなと思ったけど、まずは、初めてではない場所から。

JR釧路駅から真っ直ぐの「北大通」を通り、「幣舞橋」(これは後日改めて)を過ぎて右手にある「港文館(こうぶんかん)」。

1908年に建造され、1965年に解体された旧「釧路新聞」(現「北海道新聞」)社屋が1993年に復元されたもので、港湾関係者や観光客の休憩施設としての用途のほか、竣工時に石川啄木が釧路新聞社の記者として勤めていた縁から、当時応接室と編集室があった二階に「啄木資料室」が設けられ、釧路新聞社提供の関連資料が展示されています。

函館でも啄木ゆかりの地巡りをしてきましたが、啄木は釧路にもゆかりの深い人物です。

函館滞在中、1907年の大火に遭い、函館は当分再興の見込みなしと考え、僅か132日で函館を離れた啄木は、1908年1月21日、釧路新聞記者として釧路に降り立ちました。

同年4月5日、函館よりも短い76日で釧路を離れてしまいますが、市内には実に二十五もの歌碑が設置されており、函館と同様かそれ以上に、啄木ゆかりの町としての印象を強く前面に出しています。

1908年の建造当時は、東北海道唯一の煉瓦造りの建物でした。

函館でさんざん煉瓦造りの建物を見てきて、ついつい積み方に注目する癖がついてしまっているのだけど、これは、全て長手が表面に出ているということで「イギリス積み」「フランス積み」ではありませんでした。

釧路市内にも煉瓦造りの建物は他にもあるけれど、それらはどんな積み方になっているのかな・・・。

「港文館」の脇には、啄木像が設置されています。

この像は、函館の「啄木小公園」に設置されている像と同じく、彫刻家の本郷新氏の制作です。

台座に刻まれているのは、啄木の代表的な歌として知られる

「さいはての駅に下り立ち 雪あかり さびしき町にあゆみ入りにき」

です。

冒頭、ここが「初めてではない」と書いたけれど、ここに初めて来たのは、前回住み始めるよりも一年半前の2000年10月。

(前回住んでいた三年間は一度も来なかったかも・・・)

実は私、函館と同様、釧路にも、住む前から何度か旅行で来ていて、2000年に来たときには、ここで市内に設置されている啄木の歌碑が紹介されているパンフレットをもらい、一つ一つ見て回っていました。

近いうちに、そのとき以来となる歌碑巡りをしたいと思っています。