ノルウェー写実絵画の時代、民族主義と呼ばれる流れに与した画家の一人に、キティ・ヒェラン(Kitty Kielland)がいる。北欧最初の女流画家と言われる。

彼女の絵は、私がノルウェーの風景と聞いて思い浮かべる、岩がちの山岳や、フィヨルドに刻まれた海岸、といったものとは、ちと違う。平坦で、抑揚がなく、けれども胸にじわりと迫る雄大な情景……

これは、彼女が好んで描いた南ノルウェーの泥炭湿地帯ヤーレン(Jæren)の風景。貧弱の豊かさ、というものが、自然には存在する。

以下は備忘録。

キティは裕福な旧家の生まれで、イプセン、ビョルンソン、ヨナス・リーと並んで、19世紀ノルウェー文学を代表する、アレクサンダー・ヒェランの姉に当たる。

ともに才能ある姉弟が、互いの芸術を交流し、刺激、研磨する。けれども弟のほうには、同様に社会的にも交流、刺激、研磨できる環境が開かれている。なぜなら彼が男性だから。細々と絵の習練を続けていたキティが、プロの画家として本格的に絵の勉強を許されたのは、実に30歳を過ぎてからだという。

キティはノルウェー民族派ロマン主義の代表的画家、ハンス・ギューデに師事するために、ドイツ、カールスルーエヘと旅立つ。が、やはり女性という軛から、ギューデの授業に参加できず、個人レッスンという形を強いられる。当時は現在以上に、女性の自由は首輪の鎖が長いか短いかの違いでしかなかった。

けれどもキティにとっては十分な機会だった。彼女は、ギューデのリアリズムの精神をことごとく吸収する。

ミュンヘンに移り、同国の民族主義の重要な画家エイリフ・ペーテシェン(Eilif Peterssen)に学ぶ。この頃から、ギューデ先生に勧められ、南部の泥炭地ヤーレンを訪れるようになる。その単調で退屈な湿原の風景を大いに気に入ったキティは、以降、夏ごとにヤーレンで過ごし、絵を描いた。

印象派と同世代の彼女は、パリにも過ごし、色彩の豊かさを確かなものにしたけれど、また、印象派以降の流れとなる絵画の単純化・簡略化も試みてみたけれど、白眉なものはやはり、一様な陽光を受けて果てへと広がるヤーレンの質朴な情景。

恵まれた環境に生まれ、虚飾と形式の上流社会で不自由なく生きることも選択できた。その恵まれた環境を、制約の時代、絵を描くことに向けた。豊かな文化的素養と粘り強い性質とを持ち、ぱっとしない風景に魅力と画趣を感じた。それが私には何だか好もしい。

一方で、女性の権利に関する集会に熱心に参加し、晩年にはほとんど絵を描くこともなく、認知症を患った後に死んだという。

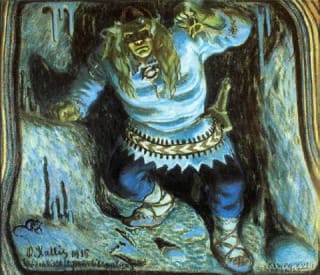

画像は、ヒェラン「泥炭地」。

キティ・ヒェラン(Kitty Kielland, 1843-1914, Norwegian)

他、左から、

「日没後」

「平原の風景」

「黄昏」

「ヤーレンから」

「室内」

Related Entries :

ノルウェー民族派ロマン主義

Bear's Paw -絵画うんぬん-