この冬休みは薔薇色だった。日程的に諦めていた「フィラデルフィア美術館展」を、滑り込みセーフの最終日に観に行けた。世間はちょうどクリスマス・イヴ。

イヴ前日には渋谷と青山。青山でのお目当ては、青山ユニマット美術館。勝手が分からないので、行きには地下鉄を使ったが、帰りは青山から渋谷まで歩いて帰った。美術館を出ると、もう真っ暗。街のクリスマス・イルミネーションにはあまり興味ないのだが、青山の夜は結構、雰囲気がよくて楽しかった。

最初、本社ビル(かな?)へとやって来た私たち。係員に、美術館は別の場所だ、と教えられたのだが、そこのロビーにはビュフェが2枚も飾ってある。

観て行ってもいいかと尋ねると、もちろんいいという返事。で、ちゃっかり、休憩を兼ねてソファにノベ~と座ってビュフェを堪能。えっへん、得しちゃった。

コレクションの中心は、マルク・シャガールとエコール・ド・パリ。その日の企画展は、印象派。

この美術館、エレベーターで4階まで昇って、絵を観ながら階段で降りてくる仕組み。各階が各、シャガール、エコール・ド・パリ、印象派の展示フロアとなっている。1階はショップとカフェ。展示はシンプルだが鑑賞しやすくて、しかも休憩できるソファがたくさんある。

1階が吹き抜けになっていて、満足して螺旋階段を降りる頃には王女さまの気分(嘘!)。んー、コーヒーの好い香り。

展示数も十分だし、珠玉の名品が多いので、合格。

ここのシャガールのコレクションは凄い。リトグラフでごまかしていない(リトグラフなんてあったっけ?)。油彩がほとんどで、しかも一つも外れなし。初期の絵も観応えあるものばかり。

こんなふうにも表現するんだ、と感じたのは、ヒトラー直筆のサインが入っている、ナチスドイツの勲功証(シャガールが何らかの方法で手に入れたという)の余白に描かれた、「戦争と平和」というタイトルの絵。

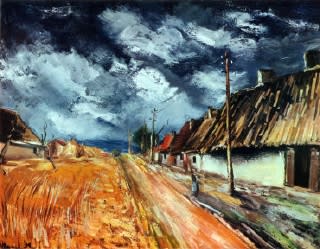

エコール・ド・パリの絵も、キスリングやユトリロ、モディリアーニ、ローランサン、藤田嗣治の他、デュフィ、ピカソ、ドンゲンなど、質の高いものばかり。

藤田を好きではない私にしては珍しく、藤田の薔薇の絵が気に入った。藤田らしい細い線と、乳白色の画面に、ローズマダーの赤い薔薇。白系の薔薇も活けてあったが、赤い薔薇だけがピンッと茎を伸ばしている。

アンリ・ルソーやボンボワといった素朴派の絵もあった。ここのボンボワ、感覚的に好印象。

印象派の絵も、画家がほとんど一通り、ずらりと揃っていて文句なし。一番気に入ったのは、ドガの踊り子の絵。ルノワールの、彼らしからぬ落ち着いたニニの肖像も良かった。

で、共感できたドガの言葉を発見。

……人は物事を自分が見たいように見る。それは偽りなのだが、この偽りこそが芸術の出発点なのだ。

また一つ賢くなってしまった。

画像は、ルノワール「乳を与える母」。

ピエール=オーギュスト・ルノワール

(Pierre-Auguste Renoir, 1841-1919, French)

Bear's Paw -美術館めぐり-