世界をスケッチ旅行してまわりたい絵描きの卵の備忘録と雑記

魔法の絨毯 -美術館めぐりとスケッチ旅行-

絵画は現実を離れゆく

人生は紡錘形を取って、一点から生まれ、あるところまでは膨らむのだが、やがてしぼんで、一点へと消えてゆく。

私の人生は多分、膨らみきったところ、つまり人生の正午、はもう過ぎたと思う。なので、ぼちぼちと身辺整理をしよう、ブログのドラフトも整理しよう、と思っている。思ってはいるが、進まない。

忘れられない印象的な画家の一人、ルイ・アンクタン(Louis Anquetin)。ロートレックの油彩が好きだった私は、その絡みでアンクタンも好きだった。まあ、アンクタンの描く女性は、ロートレックほど偽醜的な毒々しさはない。

あまり有名ではないが、絵画史上、かなり重要な位置にある画家、らしい。

印象派に対する反動として、すぐさま現われた反印象主義。これは、対象を再現するという、結局のところ写実の域を出なかった印象派に反撥して、描かれる対象の再現と、それよりも重きを置かれるべき描き手の美的造形的な理念・主観との統合を目指す、「総合主義」と呼ばれる流れとなってゆく。

この総合主義に最もふさわしい表現様式とされたのが、クロワゾニスム(Cloisonnism)。つまり、形態を単純化し、濃淡のない平坦な色面を、太く黒い輪郭線(クロワゾン=仕切り)でくっきりと囲うという手法。これによって、画面は絵画的に二次元的となり、装飾性、観念性、象徴性が顕著となる。

この、クロワゾニスムの新手法を最初に手掛けた画家の一人が、アンクタン。クロワゾニスムという用語も、彼の作品に対して、批評家が新規性を表現するために用いたものだった。

略歴を記しておくと、裕福な肉屋の一人息子として生まれ、何不自由なく与えられて育つ。デッサン教育の機会も、両親から与えられた一つだった。

卒業後、兵役を終えると、画家となることを決意し、両親を説得してパリへ出る。ボナやコルモンの画塾で学び、優秀な生徒として前途を嘱望される。画塾では、ロートレックと知己を得、親交を結んだ。

やがて、まだ16歳という若きエミール・ベルナールと活動を共にするように。巨匠モネに出会って以降、印象派に傾倒したアンクタンだったが、早々に印象派を後に残し、スーラの点描主義を通り過ぎ、さらに先へと進んでゆく。そしてベルナールとともに、中世のステンドグラスや日本の浮世絵に触発されつつ、クロワゾニスムを発展させる。

この独自の革新的様式によって、アンクタンは名声と喝采を得、ゴッホやロートレックら、多くの画家たちを感化した。

が、その後、ロートレックとともに、オランダ・ベルギーを旅した際に、レンブラントやルーベンスなどの巨匠の絵に出会って、衝撃を受ける。巨匠たちの絵は、流麗で、燦々と輝ける光沢を放っている。それに比べて俺の絵は、色はくすんでいるし、筆はぎこちない。。。

パリにはルーブルがあったのだから、アンクタンがフランドルにて初めてオールド・マスターの絵に感銘を受けたというのが、私にはちょっと不思議に思う。とにかく、もともと一つのスタイルにとどまらなかったアンクタンは、以降、暗く鈍く重たい古典主義へと転向する。解剖学から学び直し、巨匠の油彩技法の再現を試み、ルーベンスに関する著作を出し、画徒に絵を教え、云々。

当世の画壇を拒絶したアンクタンは、お互いさまに画家や批評家から拒絶される。相変わらず友人であり続けてくれたのは、冷遇された人間というものへの温かな眼差しを持つロートレックただ一人だったという。

こうして、生きているうちからほとんど忘れられ、死後もそのまま忘れられた。

画像は、アンクタン「傘を差す女」。

ルイ・アンクタン(Louis Anquetin, 1861-1932, French)

他、左から、

「帽子をかぶった女」

「夜のシャンゼリゼの女」

「若い半裸の女」

「サーカスの情景」

「クリシー通り、夕方5時」

Related Entries :

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック

Bear's Paw -絵画うんぬん-

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

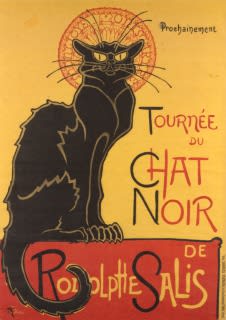

黒猫の画家

性懲りもなく、今年もまた子猫を拾ってしまい、現在、里親募集中。ぶたぶたくんのようなグレーのまだら模様。ご希望の方はご連絡ください。

さて、私にとって猫を描く画家と言えば、スタンラン。この画家が結構有名なのは、黒猫のポスターのインパクトのおかげ。

テオフィル・アレクサンドル・スタンラン(Théophile-Alexandre Steinlen)。ロートレックと並び称される、「ベル・エポック(美しき時代)」の画家……と言われるが、正直、ロートレックほどの画力はない。ただ、無類の猫好きのせいで好んで描いた猫たちは、決して上手くはないのだが、素晴らしく特徴が捉えられている。

ロートレック同様、華やかで享楽的な、古き良き時代のパリの世相を描いた画家だが、ロートレックとは随分と眼線が異なる。ロートレックが描くのは盛り場の紳士淑女、そして商売女たち。一方、スタンランが描くのは貧しい庶民たちだった。

パリの繁栄の影に置き去りにされた、虐げられた弱者への共感。権力の不正、体制の腐敗、社会の不条理に対する批判。ロートレックの絵に比べて、スタンランの絵に懐古味がないのは、ゾラにも通ずる、こうした眼差しのせいだろう。こんな彼についた綽名は、「街のミレー」。

スイス、ローザンヌに生まれ、大学で神学を学ぶも、テキスタイル工場の図案家として職を得、パリのモンマルトルへと移る。以来、モンマルトルを離れることはなかった。

若きスタンランは、やがて、ゾラやヴェルヌ、ドビュッシーやサティなどの文化人が集まる、伝説的な文学キャバレー「シャ・ノワール(黒猫)」に出入りするようになる。ロートレックともここで知り合った。

そしてポスター「黒猫」を手がけたことで、彼の活動の方向は、ジャーナリズムでの挿画へと一気に定まる。

社会派の画家ではあったが、猫好きだったスタンランが本領を発揮でき、認知も人気も得た分野は、やはり猫の絵だった。ちょっと猫が多すぎるのだが、家が猫屋敷だったのだから仕方がない。

スタンランの描く猫は、しなやかでなまめかしい。ブルジョア連の飼うような上品に澄ました猫というよりは、家庭内野良のような野性的な猫たち。日本の化け猫にちょっと似通った雰囲気がある。

黒猫の黒に、三毛色の白と茶、そして少女の赤が、スタンランの主色。特にポピュラーなのは、ボブカットの娘コレットが猫たちと戯れるモチーフだった。

人生の正午を過ぎて、精神的な浮き沈みが現われるが、ロシアの作家ゴーリキーの肖像画を描いて、本人から絶賛されたり、第一次大戦に従軍し、戦争のリアルを描いたりと、活動が終息することはなかった。

パリにて死去。

画像は、スタンラン「黒猫」。

テオフィル・アレクサンドル・スタンラン

(Théophile-Alexandre Steinlen, 1859-1923, Swiss)

他、左から、

「突風」

「洗濯女」

「ヴァンジャンヌの殺菌牛乳」

「猫」

「猫崇拝」

Related Entries :

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック

Bear's Paw -絵画うんぬん-

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

イメージの奔流

リトアニアではその名を知らぬ人はいないという国民画家、ミカロユス・コンスタンティナス・チュルリョーニス(Mikalojus Konstantinas Čiurlionis)。私は、象徴主義が席巻した世紀末ロシア画壇、“銀の時代”をサーフィンしていて、この画家を見つけた。ウェブで観ることができる絵は全部観て、以来、その絵をナマで観たくて観たくて、リトアニア行きが決まってすぐに、相棒に、丸一日をカウナスのチュルリョーニス美術館に充てる確約を取りつけた。

念願かなって、会ってきた。圧巻、チュルリョーニス。死ぬ前の宿題を一つ終えたよ。

人間は誰でも、内に一つの世界を持っている。表現を試みる者は、その世界を、他の人間に感覚的に共有しうる形で、表現する。

画家は具象で可視化する。それは音楽家が、宇宙の普遍的な魂を感じ取り、旋律にする、というのと、少し違う。画家の世界は多分に個人的。それが一目瞭然なシーンで提示されるなら、人は、それを好きか嫌いか、共感できるかできないか、しか答えようがなくなる。

そういう意味で絵は絶対であり、描いた者勝ちなのだ。

音楽家でもあったチュルリョーニスの絵は、月並みな言い方だが、音楽的。楽曲を思わせるタイトルとテーマ、線描のリズムと色彩のハーモニー。

描写は即興的で、それにいかにもマッチした、水彩やパステル、色鉛筆などを混ぜこぜた、インプロンプトゥな画材が使われている。ロシア象徴主義の画家として括られるようだが、私の印象としては、ポーランド象徴主義“ムウォダ・ポルスカ(若きポーランド)”に親和する。ま、チュルリョーニスはワルシャワで絵を学んだのだから当然で、リトアニアではこの時期の画家の名は、リトアニア語とポーランド語とで併記されていたりする。

が、絵のムードはやはりリトアニア民俗的で、かつ異教的、異国情緒的でもある。それが絵に独特の詩情と幻想性を生んでいる。そして、それらイメージには物語性があり、物語には一連性がある。

リトアニア的、という形容は、実際にリトアニアを体験してみると実感できる。空に広がるむら気な雲の群、草原に並ぶしょぼくれた樹々や草々、鏡のように濃い水辺、等々。きわめつけは、原始のモチーフが装飾に施された十字架。

垢抜けない美しさと、簡素な豊かさ、それらが醸す非ヨーロッパ的なイメージ。ヨーロッパ最後の異教の国と言われるリトアニアの自然と文化に根差すのだろう。

とにかく、その存在を知っておくのとおかないのとでは、精神世界の重み、厚みが違ってくる、そういう画家。

過去に来日したことがあるらしく、日本でも結構、知る人ぞ知る画家なのだが、受け売りの略歴をまとめておくと……

帝政ロシア、ヴァレナの生まれ。父親は子だくさんの教会オルガン奏者。長男だったチュルリョーニスは、幼少より父親の手ほどきでピアノを習い、やがてパトロンを得て、ロシア領だったワルシャワの音楽院で作曲を学ぶ。さらにライプツィヒに移った頃から、絵画に関心を持ちはじめ、ワルシャワに戻ると、ピアノで生計を立てつつ、アカデミーで絵を学ぶように。

世紀末画壇にて注目を集めはじめ、やがて、サンクトペテルブルクに移り、“銀の時代”の画家たちと交流。以降、リトアニアとサンクトペテルブルクとを行ったり来たりするうちに、破産、結婚、精神異常、と続く。

やはり、これほどのイメージの奔流は、精神病に起因したんだろうか。でも、恐怖を感じさせる絵は一つもないんだよね。

精神病院に収容され、音楽、絵とも制作しつつの療養中、肺炎で死去。享年35歳。

画像は、チュルリョーニス「王様たちのおとぎ話」。

ミカロユス・コンスタンティナス・チュルリョーニス

(Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, 1875-1911, Lithuanian)

他、左から、

「友愛」

「葬送曲」

「乙女座を通過する太陽」

「夏」

「王子の旅」

Bear's Paw -絵画うんぬん-

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

人生はカーニバル

リトアニアに行ってきた。絵画上の私のお目当ては、国民画家チュルリョーニス。けれども相棒は、こちら、カシウリスのほうが親近感がある、という感想。

まあ、カシウリスの絵には親しみが持てる、という気持ちはよく分かる。

ヴィタウタス・カシウリス(Vytautas Kasiulis)の最も印象的な絵は、パリ時代以降のものらしい。一面、真っ黒に塗った上から、迷いのない筆致でサササッと色を置いていく。黒の地は、曲線的で装飾的なアラベスクを思わせる、ステンドグラスのような輪郭線となる。まるで彩色したカラフルな影絵のよう。

それが、描かれるテーマやモチーフにひどくマッチする。路上の楽師や物売り、サーカスの曲芸師、農夫や漁師、狩人、そして聖人たち。誰もが乞食のようにみじめで粗末な風貌で、誰もが画家の分身に見える。

リリカルでノスタルジックで、陽気で滑稽で、即興的で、抽象的で、落描きめいていて、けれども絵に対する自負が感じられる。絵あり、音楽ありの人生。何もない、だが芸術はある生活。それが画家の思想であり希望であり、それを生きる意志が画家の絵を照らす。

人生はカーニバルだ、ともに生きよう!

以下、備忘録だが、装飾芸術家の家に生まれ、幼少時より類稀なデッサンの才能を見せる。カウナスの美術学校で学び、卒業後も教員として母校に残るが、個展の成功により、招かれてウィーンのアカデミーに。

これは1944年という、怖ろしい時代のこと。リトアニアを含むバルト諸国は、1941~44年までナチス・ドイツに、それ以降はソ連に占領されていた。おのれの画業の研鑽のためとはいえ、この時期、この状況でドイツの合邦国に渡ったことは致命的だった。第二次大戦後、カシウリスはリトアニアに帰ることができなくなる。

祖国を追われたカシウリス。彼の負ったエグザイルとは、亡命ではなく、追放なのだ。

戦後、カシウリスはドイツの美術学校に職を得、描く、描く、桁外れに描く。さらにパリに移り住み、描く、描く、情け容赦なく描く。描かれるのはおそらく画家自身。ほろりとなるが、口元もほころぶ、泣き笑いの放浪生活。

絵のためにすべてを失ったのだ。なら、絵には、そのすべてに代えて余りある価値が、あってしかるべきではないか。

パリにて次第に認知を得、以降、成功と名声は生涯、彼を去ることはなかった。が、祖国リトアニアでは、彼は長らく知られないままだった。

画像は、カシウリス「花売り」。

ヴィタウタス・カシウリス(Vytautas Kasiulis, 1918-1995, Lithuanian)

他、左から、

「画家と女」

「モンマルトルの小路」

「ムーラン・ルージュ」

「思索する画家」

「海岸の小舟」

Bear's Paw -絵画うんぬん-

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

夜と影の祈り

ドイツ表現主義の鬼才、ヴァルター・グラマッテ(Walter Gramatté)。ベルリンに行けば現物に会えると思っていたのに、会えんかった。

あまり解説が見つからなかったのだが、グラマッテは「マジック・リアリズム(魔術的リアリズム)」の画家だという。

私には、絵画における「マジック・リアリズム」の特徴がピンと来ない。このタームで私がイメージできるのはラテンアメリカ文学で、例えば、旅の行商人が売りに来た魔法の絨毯に、村人みんなが乗って空を飛んだとか、死者たちが住む町を訪れた者が、その様子を、自身死者となり土中の棺に横たわった後に、隣の棺の死者に語るとか、そういうやつ。

以下、受け売りだが、まとめておくと、「マジック・リアリズム」は、現実にあるものを、現実にないものと融合させる手法とされ、夢や無意識のような非現実を不可思議に表現するシュルレアリスムの類義とされる。

20世紀初頭に発祥。1920年代、第一次大戦後のドイツにて、美術史家が、表現主義以降の流れを「マジック・リアリズム」という名称で特徴づけて以降、認知を得た。

ほぼ同義に、「新即物主義」がある。これもまた、表現主義以降の画壇について提唱された語で、「マジック・リアリズム」とちょうど同時期に、無名の人間を非人間的・即物的に描く具象表現を特徴とする新潮流を取り上げた美術展に由来する。

上記の事情から、「新即物主義」は実践的運動であり、「マジック・リアリズム」はその理論的、修辞学的な一定義と見なされる場合が多い。

両者とも、ドイツにおける従来の表現主義を踏襲しつつ、その反動として起こり、第一次大戦後の社会不安を反映している。主情的、抽象的な表現主義への反発から、暗澹として温かみのない、無機的な具象描写を特徴とする。

グラマッテについて言えば、「新即物主義」に見られる、社会に対する猥雑な皮肉や風刺、冷笑はほとんどない。そうではなく、従軍や病気という多分に個人的な非合理を想起させる。

死と寄り添い、死を待つ人間に独特の、忍び来る運命に対する諦観、救済に縋る一縷の願望、無慈悲な自然を前にした静かな内省。そうした強迫観念的な心理が、共感を求めて押し寄せる。夜を思わす紺青と黒、その小暗い画面に灯る血のような赤の色彩で。骨と皮だけに痩せ萎み、眼だけを異常に大きくギョロつかせた、頭でっかちな姿となって。

こうしたイメージが、「魔術」と形容されるある種の神秘的な感覚を呼び起こすのだろう。

略歴を記しておくと、グラマッテはベルリンの生まれ。写真を見ると線の細いハンサムな若者で、第一次大戦では愛国心満々、勇んで従軍するが、健康状態が悪かったため、すぐに除隊となる。

以後、絵に専心し、ベルリンの美術学校で修練。当時すでに解散していた、ドイツ表現主義グループ「ブリュッケ」のメンバーだった、ふたまわり年上のエーリッヒ・ヘッケルやカール・シュミット=ロットルフらと親交を持つ。

演奏家でもある作曲家ソーニャ・フリートマン=コチェフスカヤと結婚し、その後約十年、自分と妻の肖像を中心に、描きまくる。が、病魔には絶えず蝕まれつづけ、32歳で、腸結核のため夭逝した。

死後、回顧展が開かれ、ドイツ各都市を巡回するが、折も折、ナチスが台頭。退廃芸術の烙印を押されて、時期尚早に閉展した。

ちなみに、グラマッテの妻ソーニャは、モスクワの生まれ。ロシア革命を逃れてイギリスに渡り、パリにて音楽を学んだ。ベルリンでグラマッテと結婚。死別後、再婚し、以降、ソフィー=カルメン・エックハルト=グラマッテと名乗り、ウィーン、さらにカナダに暮らした。

ということで、没後、ウィニペグに協会が設立された。グラマッテの絵は、ウィニペグまで行けば会えるらしい。

画像は、グラマッテ「疲れた花売り娘」。

ヴァルター・グラマッテ(Walter Gramatté, 1897-1929, German)

他、左から、

「懺悔」

「十字架降架」

「夢見る少年」

「病み上がりのソーニャ・グマラッテ」

「赤い月のある自画像」

Bear's Paw -絵画うんぬん-

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |