会場内に唯一置いてあった実車。保線用モーターカーですね。

これはカナダ鉄道歴史協会E&N支部 (Esquimalt &Nanaimo Division of the Canadian Railway Historical Association; CRHA) の所有する2人乗りモーターカー4706-45号(型式不明)で、線路の上に置けば走行もできるそうな。

E&N支部は、目立つところではポートアルバーニの保存鉄道 (Alberni Pacific Railway) 運行のボランティア活動をしています(2020年現在は資金面の困難から運行休止中...)。このモーターカーはそれの保線に使っているらしいです。

運転室。

車番。

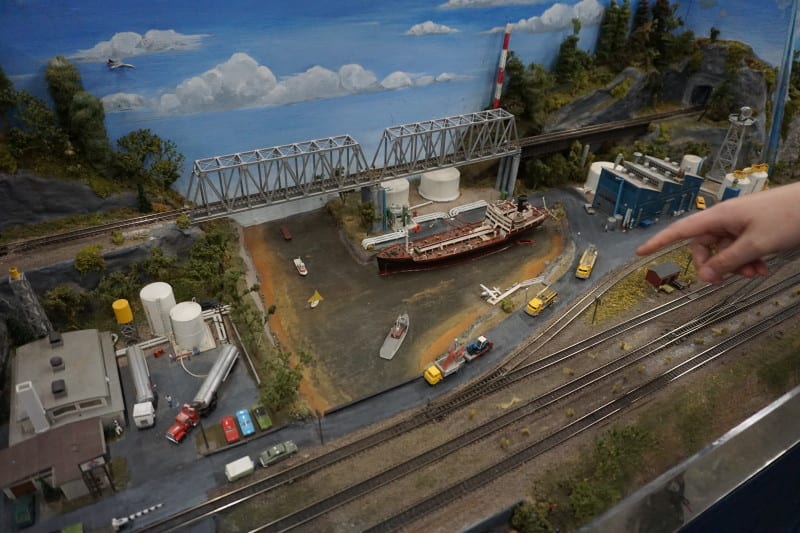

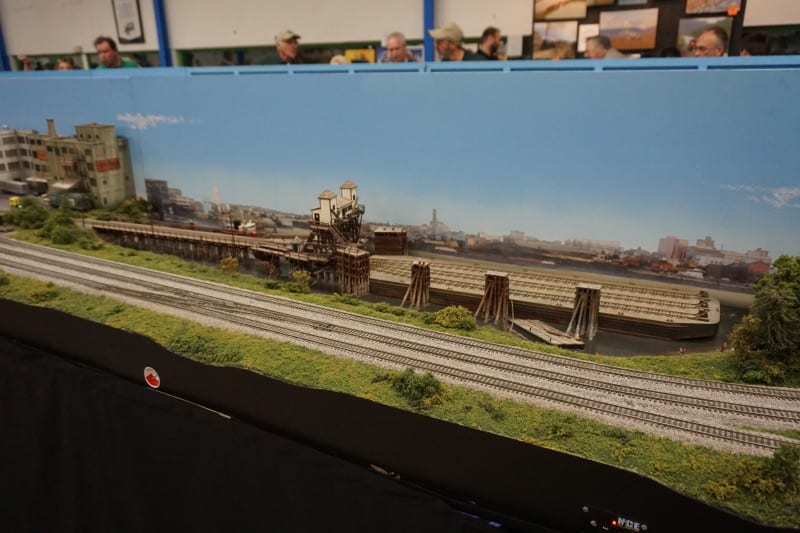

最後にもう1箇所レイアウトを見ていきます。これは鉄道連絡船の桟橋です。

この3又に分かれている線路が乗っている物体は桟橋ではなくて筏です。この筏に貨車を乗せてタグボートなんかでどんぶらこと運ばれていきます。内海の航走だと筏が使われることが多いらしい。

桟橋の先端の部分。柱にまとわりついたフジツボ(?)の表現が好きです。

これ、フルスクラッチでしょうな。木造桟橋の実物は見たことないですけど、的確な表現だなと思わせます。

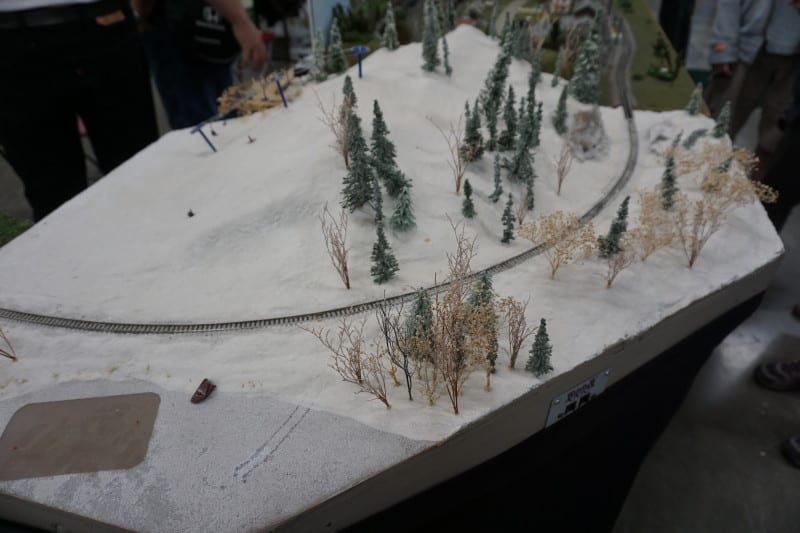

というところでレイアウト観察はおしまいです。鉄道模型は地域性が出ますな。

以下、この日の戦利品コーナー。会場では中古鉄道模型の即売会も催されていました。この日はほぼこれ目当てでしたな。数百ドルPONと出したぜ。

買ったのは全てNゲージです。

まず機関車。ライフライク製のフェアバンクス・モース(FM) コンソリデーテッド・ライン(Cライナー)です。ドッグノーズのディーゼル機関車が欲しかったので、手頃そうなジャンク品を買いました。

CライナーはFMが製造したディーゼル機関車で、ドッグノーズのキャブユニット型です。EMDのFシリーズに似ていますが、ストンと落ちた前頭部形状が特徴です。私は意外と好きです。動力面ではFMの得意とする対向エンジンを搭載していました。しかしEMDの新型のロードスイッチャーとの競争に勝てず、160機程度しか生産されませんでした。

模型の方は、ウィンウィン言いながら一応走ります。が、最近は調子悪くて走らなくなりつつあります。整備が必要ですね。

アトラスのシェイ式蒸気機関車です。個人的には今日一番の掘り出し物でした。シェイ式のNゲージがあったなんて!

シェイ式は一般的な蒸気機関車とは駆動方式がだいぶ異なります。足回りが顕著です。蒸気機関車といえば大きな動輪ですけども、これは電車のようなボギー台車を履いていますね。

かんたんに説明すると、キャブの前方に3本のピストンが垂直に据えられています。その往復運動を回転運動に変換した後、ピストンの左右へ伸びる推進軸を介して回転運動を台車に伝達させます。台車には傘歯車が付いていて、それが推進軸と噛み合って回転することで機関車が走行するというもの。

牽引力が高く急曲線にも対応できるので北米の森林鉄道で多用されました。日本でも数機輸入された実績がありますが、扱うことができず目立った活躍はできていません。あとは台湾の阿里山森林鉄道の機体が有名ですかね。

機構が複雑なので鉄道模型では推進軸やピストンの機構を省略するものもありますが、アトラスの模型ではそれを完全再現しています。推進軸もピストンも動きます。伝達方式は実機とは逆向き(台車→推進軸→ピストン)ですが、動きは本物そっくりです。

これもジャンク品扱いでしたが、前進は問題なし。よく走ります。ただし後進は不動です。要整備なのですが、一度解体したら元に戻せる自信がありません・・・。

バックマンの2-8-0コンソリデーテッド型蒸気機関車。ロードナンバーはカナディアンパシフィック鉄道3528号機です。

2-8-0は19世紀末~20世紀初頭の貨物用蒸気機関車としては一般的なものです。日本でも鉄道院がアメリカから2-8-0を輸入した実績があります。9000番台の形式はだいたいこの車輪配置だったはずです。

CPRかCNRの本線用蒸気機関車が欲しかったので、目ぼしそうなものを選んできました。20世紀初頭の貨車と客車は一定数揃いつつありましたが、肝心の機関車がなかったので・・・。

ちなみに3528号機の実機の写真を見てみると、模型とは異なるだいぶ形状をしています。車輪配置こそどうにか同じですが、日本だったら”タイプ”を名乗るのも厳しいでしょう。それでも市販してしまうのが北米型蒸気機関車模型のおおらかさというか大雑把さというか。

模型は、ディーラー曰く中古品だけどオーバーホール済みという触れ込みで、それを信じて買いました。走らせてみると、速度があるところから全く上がらないでずっと低速で走ります。が、走りはとても安定しているので、黒鉄重工の主力蒸気機関車となっています。

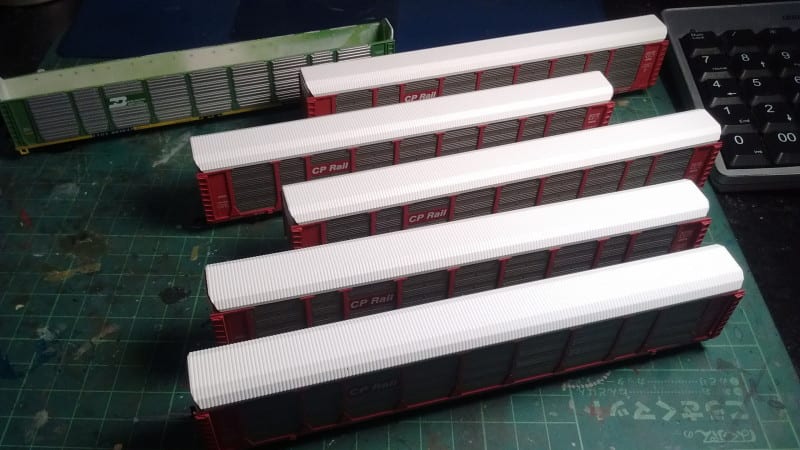

自動車を運ぶ貨車、オートラック6台(CP鉄道5台、BN鉄道1台)。赤い5台はマイクロトレインズ、緑のは・・・忘れた。

クソデカ貨物列車といえば海上コンテナ2段積みのダブルスタックカーですけど、これも負けず全高がクソ高いです。日本の非電化路線レイアウトのトンネルは多分くぐれないです。

マイクロトレインズの方は側面の銀色の格子がステンレスのエッチング板になっていてとても細密です。さすがマイクロトレインズといったところです。でもクソ高いので中古でないと揃えられません。

緑の方はディテールではマイクロトレインズに劣りますが、前の所有者が素敵な改造をしていました。貨物列車の最後尾につけるFREDの尾灯の点滅機構を再現していたのです。

FREDと呼ばれる貨物列車の監視装置で、ブレーキ圧と連結器の状態を監視します。これの実用化により従来のカブース(車掌車)は廃止されました。

監視情報は無線で先頭の機関車に送信されます。この電波は誰でも受信できるので、撮り鉄が無線受信機片手に列車の位置を特定するのに使っています。

んで、FREDには点滅する尾灯の機能もありにけり。現代貨物列車には欠かせない機構なんですが、Nゲージではあまり一般化していないようです。それを再現してくれた貨車が売られていたので飛びついたのです。

装置は写真のようになっています。貨車の内側はがらんどうなので設置は余裕です。左にあるスイッチを動かして点滅させます。

つよい pic.twitter.com/EqvGxvvQCN

— 六丸三 (@603kurogane) May 29, 2016

光るとこうなります。つよい。

貨物列車の最後尾に連結するとよく目立ちます。

メーカー不詳の穀物用ホッパー車、いわゆるグレインホッパーです。青いのはアルバータ州、赤いのはカナダ小麦局のそれぞれ私有貨車です。私有というか公有貨車?

北米のホッパー車はこれらのように時たま派手な色使いの貨車があります。主に穀物ホッパーに見られる気がします。

レイアウト上でも貨物列車の中に彩りを添えられるので私は好きです。既に他の店で買った中古のホッパー車を持っていましたが、さらに増備しました。

Albertaの文字が書かれた青いホッパー車はディテールが細密です。

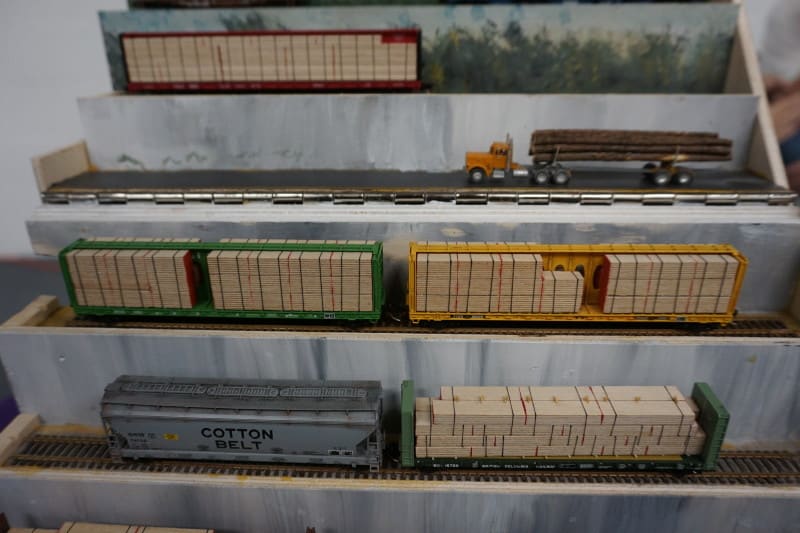

バルクヘッドフラットカー。CP鉄道のナンバーです。

長物車の車端部に丈夫な妻板を設けたものです。2x4や4x8合板鋼管、電柱等を輸送するのに使われます。これには予め合板が積載状態で売られていました。合板はビニールで梱包されているので、見た目には分かりにくいです。

大型の有蓋車。ブリティッシュコロンビア鉄道の貨車です。

大型の家畜車です。車番のCBPXは調べたところ該当する会社がなかったので、メーカーが作り上げた架空の会社の可能性があります。

なんと二階建ての家畜車です。見た目がすごいので買うことに。ただし内部はすっからかんなので、2階の床を追加してやる必要はあります。

コン・コーのホッパー車です。北米型では珍しい3両セット売りPKGで、バーリントンノーザン鉄道の番号が入っています。まあタイプでしょうけど。

これはさっきの穀物ホッパーと違って覆いが付いていないので、石炭等の鉱物を運ぶ貨車だと思います。

森林鉄道の運材車。木材の載っている貨車はマイクロトレインズ製、空荷の貨車はメーカー不詳、キットか前所有者のフルスクラッチの可能性があります。

上記のシェイに牽かせるために買いました。マイクロトレインズの貨車は、丸太が実感たっぷりで繋ぎ止める鎖も金属製と、さすがです。

空荷の方は、走らせてみると重量が軽すぎて脱線しやすいという欠点を持っていました。これは木材を乗せれば解決できますね。

台車だけの運材車も買いました。かわいい。

シェイと連結させると非常に様になります。素晴らしい。

以上、大満足の中古模型購入報告でした。

おしまい