くりでんミュージアムも見終えて、くりはら田園鉄道公園は一周し終えたことになるのですが、あと2時間はバスが来ず身動きができないのでもうしばらく公園でのんびりします。

まだじっくりと見ていなかった貨物列車の車両を観察してみます。これは主力電気機関車だったED20形3号機(ED203)。

1950(昭和25)年の栗原軌道線電化に合わせて中日本重工製の凸型電気機関車をED18形として3台導入しました。自重18tだったのでED18。

中日本重工というのは要は三菱重工業です。1945年からの財閥解体の一環で旧三菱重工を3社に分割したものです。この3社は結局その後合流して2代目三菱重工業になりますがそれはまた別のお話。

製造当時の栗原軌道は軽便鉄道でしたから、車体は小型の軽便規格になっています。ところが1955(昭和30)年に軌間1,067mmに改軌しました。これは、石越駅で栗原軌道から東北本線への貨物の積み荷の積み替えが非常に手間だったため、東北本線と軌間を合わせて貨車を直通させて積み替えを解消してしまおうという意図のためです。

製造5年で廃車にすることもないので、台車を交換して継続使用しました。この時に台車を交換した分太ったので形式がED20に変わっています。

軽便規格の車体に対して狭軌の台車なので、台車と車体の幅が同じという独特の形態をしているのが魅力(厳密にはわずかに台車の方が幅広らしい)。

栗原軌道→栗原電鉄、また主力の貨物輸送を渡り歩いたくりでんの生き証人のような機関車です。引退後3機全てが保存されましたが、うち1機は撤去されたとの情報あり。

貨車です。

ト10形(ト102)。1907(明治40)年、もしくは1917(大正6)年製なので、動態保存機としては日本有数の古さです。改軌に合わせて西武鉄道から買ってきたもの。細倉鉱山からの鉱石輸送で使われ、貨物輸送廃止後は保線用の砕石散布車でした。

同ト103。

ワフ7形(ワフ74)。1914(大正3)年製でこれも古豪。やはり西武鉄道から購入。

車掌室付の有蓋緩急車です。有蓋緩急車として貴重な現存例と言えるでしょう。

M153号。

1番線にある転轍機テコ。現役です。

架線が無い以外は往時の栗原電鉄を連想させる光景です。

非電化路線のくりはら田園鉄道に移行後も架線柱は撤去されなかったと言われていますが、現在の旧若柳駅構内にはそれは残っていないです。

KD95形が到着。元は軽便規格だったED20形の小ささにも注目です。

14時15分にもう一度チンドン貨物列車が走ると聞いたので、再び沿線で撮影します。まずは14時発のKD95形。

午後になって光線が変わってこちらが順光になりました。かっこいい。

続く貨物列車。午前中と同じ編成です。往路は動画撮影だったので写真は無いです。

取扱い上難しいのかも分からないですが、ED203を先頭にした貨物列車を見てみたいですねぇ。

入換機とKD95の並び。

保線モーターカー。

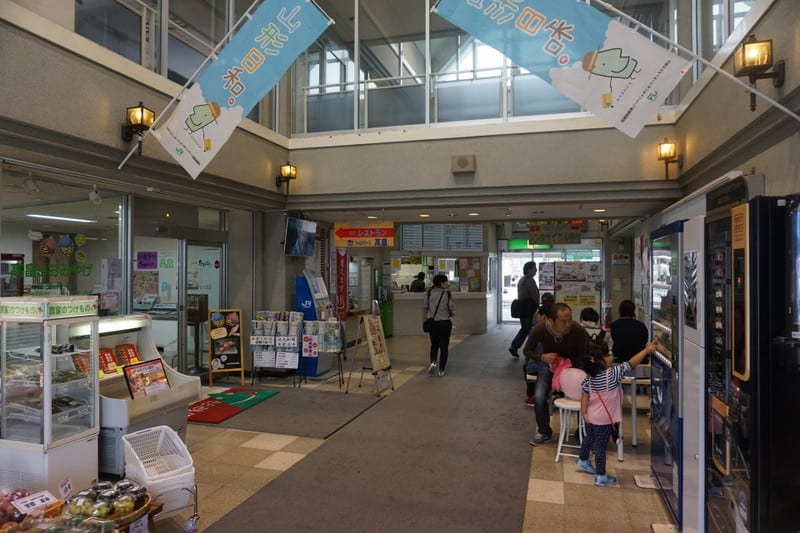

旧若柳駅駅舎。現役時の外板は白く塗られていたはずですが、開業時を想定した茶色の外観に復元されました。この部材は取り壊された他の駅舎から持ってきたそうな。

室内も復元されていると思いますが、全体的には「鉄子の旅」で見たまんまのような雰囲気で、見覚えのあるような感じでした。

時刻表。概ね1時間に1本、たまに2時間に1本。

窓口。駅舎の事務室は保存鉄道の事務所になっていました。事務室の有効活用。

KD95が駅に到着。現役時代にもよく撮られていた構図でしょうなぁ。

KD95とTMC100Fの並び。

M153はそういえば車内に入れるんですしたので、侵入します。

車内はロングシート。座席には昔の写真が並べられていますが、こうするとさり気なく席に座るなと言ってきてるので、保全の観点ではいいかもしれません。

車内銘板。走行機器担当の三菱電機、台車担当の住友金属、車体製造担当のナニワ工機の3社が一緒になったのは珍しいですね。

三菱が担当しているのは、やはり三菱の傘下だから・・・?という勘ぐりはしますよね。

乗務員室の壁は真っ赤!この塗り方は初めて見たけど暑苦しそう。

というところで今日はここまで。