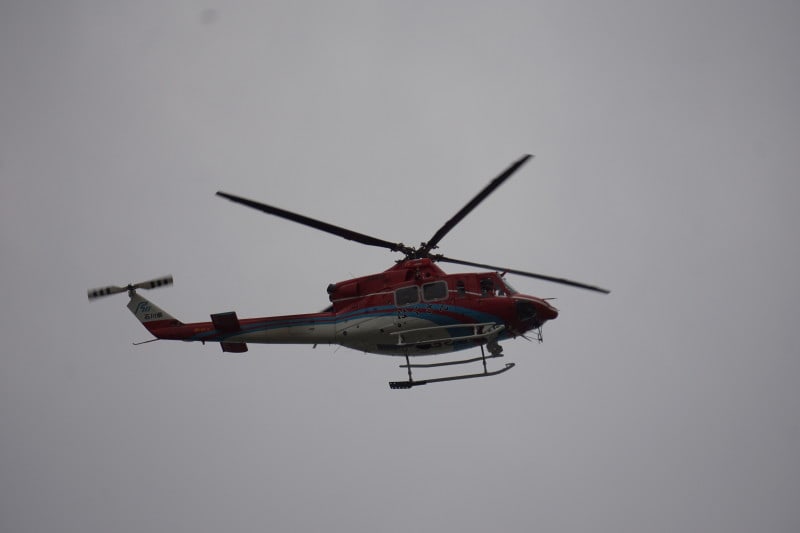

2018年4月30日(月・祝)13時9分

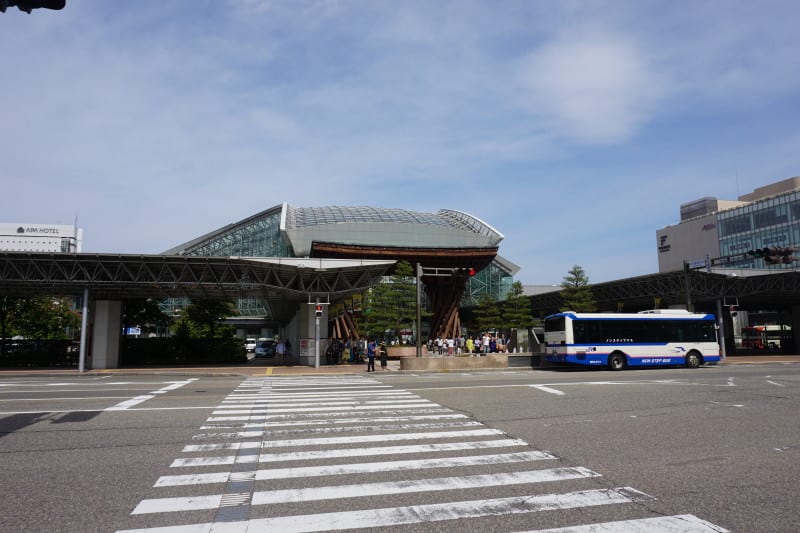

石川県小松市 JR小松駅前

ボンネット広場から小松駅前に戻ってきました。ここからは小松バスに乗って小松空港まで行きますので、乗り場でバスが来るのを待ちます。

なんだあの黄色いポンチョは・・・。あれに乗るのか、まさか。

第22走者:小松バス空港線(日野・ポンチョEV)小松駅13:15→航空プラザ13:30

そのまさかでした。なんだか通常とは異なる特別感のある塗装をしていますが、実は日本ではまだまだ珍しい電気バスのポンチョEVです。一見ただのポンチョと変わらないですけどね。

ポンチョEVは、2012(平成24)年に東京都羽村市で電気バスとして全国初の定期運用に就いた路線バスなのです。

小松バスでは2013(平成25)年に導入しました。「宇宙バスこまち☆」(☆までが正式名、どうやって発音するんだ)として、小松駅周辺の路線で限定運用されています。

ガラガラなので普通に座れました。が、窓ガラスにはなんだか宇宙空間の絵が貼られてますがな。宇宙バスだから・・・?これは運転席の風防と乗降扉以外の窓ガラスは全部こんな事になっているので、車窓が全く望めません。

ついでに言うと、窓の形状もわざわざ追加の内張りを貼って窓を小さく丸いものにしています。宇宙船のつもりなのかな?

こんなの思いついた奴は普段バスに乗らないかあるいはただのバカじゃないのかと思いますけども。だいたいなんで宇宙なんだろう。電気バスって宇宙のイメージある?宇宙空間での燃料というと燃料電池を思い浮かべますけど(これも古い認識なのかもしれんが)。

運転席の後ろについている画面では映像が流れています。印象としてはカラオケで大学生が制作した背景の映像みたいなのに近いです。

そこには我々の乗る宇宙バスこまち☆が映っていて、いつの間にか大気圏を脱出して宇宙空間を走っていました・・・。たぶん999のような空間道路チューブみたいなのがあるんだろうな。

ツッコミどころ多くて面白いバスだな、ガハハハハ・・・。

バスを降りました。えー、石川県立航空プラザという航空博物館なのだそうですが、我々先程まで宇宙空間を飛んでいましたので、恐らくここはアンドロメダでしょうね。15分くらいで着いちゃうんですね~。

閑話休題。

航空プラザは日本海側では唯一の航空博物館でして、実機も収蔵されているちゃんとした施設です。

こちらは富士KM-2。海上自衛隊で使われていた練習機です。ビーチクラフトT-34メンター練習機の設計をいじって開発した機体なので、パット見はT-34にそっくりです。ただT-34の縦列複座の操縦席配置は、並列複座の大型機を運用する海上自衛隊では馴染まないものだったので、これが開発されたわけです。

航空自衛隊のT-34は1982(昭和37)年に退役しましたけど、KM-2は1998(平成10)年に退役となったので、随分長く現役でいたんですね。

シコルスキーHSS-2Bという海上自衛隊の対潜哨戒ヘリコプターです。他にSH-3とかS-61とかシーキングとか等と呼ばれとるやつです。

中にはいれます。

さて中に入りますかね、と入り口へ向けて歩いていたらさっきのポンチョEVが充電していました。

またバスの話に戻ってしまいますが、ついでなのでお付き合いください。

このポンチョEVは導入開始から執筆時点で9年経っていますが、小松市、羽村市、墨田区の3自治体でしか運行されていません。この採用実績からも察せるとおり、まだディーゼル車を置き換えられるほど実用的ではない車両なのだということです。

ポンチョEVの満充電時の航続距離は30kmだけで、何しろ短すぎます。なので運用にはかなりの制限がかけられています。コミュニティバスのような短距離路線で走り、終点で頻繁に充電するという運用です。充電回数が多いと業務が煩雑だしバスの稼働率も落ちるし、ということです。

あとは値段も1台8,000万円と非常に高額です。内燃式のポンチョが2,000万円、観光バスのセレガハイブリッドが4,500万円するので、まあ高いっすな。加えて地上側に急速充電設備を設置する費用も必要なので(だいたい1基300~1,600万円くらいらしい)、導入に億単位が必要ですな。実際には国からの補助金で半額に抑えられるっぽいですが。

羽村市と小松市が導入した理由の一つには、日野との付き合いがあったからというのがあるみたいですから、単に性能や費用だけ見て導入を決めるのは難しかろうという感想です。

充電口は内燃式の給油口と同じ位置っぽいですね。

2012年当時だと航続距離の短さとバッテリーとパワートレインでかなりの割合を占めるという値段の高さが欠点でしたが、現在ではそれもある程度解消できているかもしれませんから、今後導入例が増えていくと良いですが。中国製電気バスがのそのそと日本市場に食い込んできてますから、そことの競争もあってなかなか大変そうだなと思います。

館内に入ります。建物も立派なものですな。

博物館のある小松空港は元々海軍の航空基地で今も航空自衛隊が展開していますが、とりわけ航空産業がある地域でも航空史に縁のある地域でもないので、どういう設立経緯で建てられたのかは気になるところです。

ロビーに展示されているのはエアロバティック機のピッツS-2Bスペシャル。いわゆるピッツスペシャルというやつです。

1944(昭和19)年初飛行のエアロバティック用の複葉機で、曲技飛行機の中では知名度のある機種です。

この機体(JA11AR)は、曲技飛行士のロック岩崎の所属する曲技飛行チーム「エアロック」にあった機体です。ロック岩崎の曲技飛行は、小さかった頃に静浜基地の航空祭で見たのを覚えています。その後墜落し亡くなったことは当時もショックでした。

JA11ARは、ロック岩崎が乗っていた時の塗装に塗り替えられています。博物館に寄贈された2010(平成22)年に登録抹消されていますが、飛ばそうと思えば飛べるんだそうな。

T&A式GS-80ジャイロプレーンです。ジャイロプレーンというのはまたの名をオートジャイロと呼ぶやつですね。これは寺井さんという方が自分で設計、製作した機体なのだそうな。

博物館のある小松空港の模型です。航空自衛隊の小松基地に同居させて貰う形で開港しました。滑走路は2,700mあって747も運用可能。北陸地方の空の玄関口ですね。

本館展示室です。なかなか広いのと、機体同士の感覚が広めでまだ空間に余裕があるので間を詰めればまだ収蔵機を増やせそうな拡張性の余地が残っているのが良いと思います。日本の乗り物系の博物館の箱は押し並べたように拡張性が弱いのに不満がありまする・・・。

一角は子供用の遊具になっていました。まあ空き空間はあるんだし、家族連れは経営には欠かせない客層だろうしな、というのは理解できますし。

エバンスPV-1。ホームビルド機という、キットの状態で機体を購入して自分で組み立てて飛ばす1分の1飛行機プラモデルみたいなものです。アメリカではホームビルド機の市場が形成されているほど普及した個人用航空機の形態の一つです。

費用も相応に掛かりますが、買った人は大抵の場合仕事を持っていて組み立ては趣味として週末にやる、みたいなかんじで進めるので、時間も結構掛かります。そのうち飽きたり資金難になったりして未完のまま果ててしまったキットも多数あるとか・・・。

この個体は富山県に住む野口さんという方がキットで購入して無事完成、1986(昭和61)年に千里浜で初飛行にまで漕ぎ着けた機体です。やり遂げましたね!費用は150万円、時間は6年掛かったそうな。

こういうホームビルド機でも日本で飛行できる認可をもらえるんだなぁということに少し驚きです。

ピラタスPC-6Bターボポーター

スイス製の単発プロペラ軽飛行機です。スイスの山岳地帯や降雪地でも運用できるように短距離離着陸性能が高く頑丈なように設計されているんだそうな。北米で言うところのブッシュプレーンみたいな性能を持っていますね。

これは日本が南極観測用に用いた2機のうちのひとつです。もう1機はどこにあるのやら、それか解体されてしまったか。

降着装置は固定式でこう見えても頑丈にできているのだそうな。南極用なので足にはスキー板を履いています。

非常に鼻が長いんですが、これは元々初期型はレシプロエンジンを積んでいたものを途中の生産からターボプロップエンジンを載せるように変更した際に鼻が長くなったのだそうな。

ターボプロップエンジンの本体そのものはそれほど大きいわけではないんですが、それに関連する機器で結構空間が必要になるみたいです。

再び足。

TH-55J

陸上自衛隊の練習用ヘリコプターです。なにげに初めて見たかもしれんな。

OH-6Jカイユース

陸上自衛隊の観測ヘリです。2020(令和2)年に全機退役したはず。

観測ヘリですが4名乗れるのでちょっとした多用途機として潰しの効くヘリだったらしいです。直接の後継機は国産のOH-1でしたが、観測ヘリとしての性能に振りすぎたので多用途機としては使えずしかも機数不十分のまま調達を打ち切ってしまったので、十分な後継機がいないまま退役した模様。いいんかそれで。

というところで今日はここまで。博物館パートに入ったので、ちょっと長くなりますよこれ(いつもの)

その16へ→