カナダ軍用機歴史博物館の続きです。ここからは地味めな練習機が何機か続きます。これは、フェアチャイルド・コーネルMk.II(1939年初飛行)です。アメリカ陸軍でもPT-19コーネル初等練習機として使われていた機体です。

コーネルMk.IIは、PT-19のカナダ版であるPT-26Aのカナダでの呼称です。PT-19と比較してPT-26は風防が密閉式になっています。カナダは寒いから?わざわざ型番を新しく起こしているのもそこらへんが関係していそうです。

カナダ空軍とイギリス空軍用に生産されたコーネルは約2,800機で、そのうち2,000機はカナダのフリート社でライセンス生産されました。フリート・フィンチやデ・ハビランド・タイガーモスのような複葉練習機を置き換えました。

エンジンは空冷のレンジャーL-440を搭載していますが、このエンジンは直6なので機種の形状は液冷機のような細長いものになっています。なおこの個体は動態保存機です。

リトルノルウェー魂号のマーキングです。これは、1940年にドイツに占領されたノルウェーから脱出したノルウェー人によりトロントで編成されたカナダの飛行学校なのが由来です。

カナダ由来の機体ですが、機体塗装はノルウェー空軍のコーネルに合わせたものになっています。

デ・ハビランドDH.82Cタイガーモス(1931年初飛行)。イギリスを始めカナダやオーストラリアなどのイギリス系の国でやたら運用された複葉練習機です。生産数は1万機を超えているため、運用国の博物館に行くとだいたい見ることができるでしょ、というくらいたくさんいる印象です。

このC型はカナダ向けに生産されたものです。操縦席には風防と暖房が付き、尾部のソリは車輪になるなど、寒冷地のカナダに合わせた仕様変更がされています。カナダ空軍では1,500機くらい使ったんだとか。

この個体は1942年にオンタリオ州の工場で造られたカナダ産の機体です。1945年まで空軍の練習機に使われていました。退役後は25年間以上保管されていたものを博物館が1972年に開館した直後寄贈を受けて、5年以上の歳月をかけてレストアし、動態保存化しました。

デ・ハビランド・カナダDHC-1チップマンク(1946年初飛行)です。

デ・ハビランド・カナダは元々イギリスのデ・ハビランドのタイガーモスなどをカナダで生産するための現地企業だったのですが、第二次世界大戦後に独立。独自の機体を設計開発するようになりました。DHC-1はそんなデ・ハビランド・カナダ社のデビュー作です。

DHC-1はタイガーモスの後継機として開発された軍用の練習機です。つまり初等練習機に当たるわけですが、さすがにこの時期に複葉練習機とはならんかったようです。しかし初等練習機にしては結構細身に見えます。どちらかといえば曲技飛行用のスポーツ機のように見えます。

1,200機が生産されたので大ヒットと言えると思います。ただしカナダ製はそのうち200機ちょっと。その他の大部分はイギリスの本家デ・ハビランド製です。というのもイギリス空軍が大量採用したからだそうな。

なおカナダ製とイギリス製の判別は風防を見れば意外と簡単です。カナダ製はこの個体のような涙滴型風防なのに対してイギリス製は古臭い枠の多い風防をしています。

デ・ハビランド製ジプシー・メジャー直列4気筒エンジンを搭載しているので液冷機みたいな細長い機首をしています。この末期色真黄色の塗装は当時のカナダ空軍の初等練習機の標準塗装なのでした。

この個体は1956年に製造されて1971年に空軍を退役。その後1973年に博物館へ寄贈されています。これも動態保存機です。空軍退役から博物館寄贈まで年月が経っていないので、もしかするとずっと動態状態のまま現在に至っているかもしれません。だとしたら長寿な飛行機です。

ノースアメリカン・ミッチェルMk.III(1940年初飛行)です。いわゆるB-25Jという爆撃機です。

本来陸上用の爆撃機なのを空母に乗せてそこから発艦させて日本の本土を嫌がらせのように爆撃してから中国へ抜けて着陸する、というドゥーリットル空襲で有名な機体です。作戦は成功したからよかったものの普通に考えると「んなアホな」っていう。

イギリスとその家来にも配備されて、そこでは単にミッチェルという名前で運用されていました。カナダ空軍でも同様です。程よい大きさなので爆撃任務はもちろんのこと航法訓練、写真偵察、輸送任務にも活躍する多才なやつでした。

んで、これはアメリカ式でいうところのJ型、イギリス式でいうところのMk.IIIなわけですが、10,000機以上造られたB-25の4~5割がこのJ型です。博物館なんかで現存する機体もだいたいこれ。

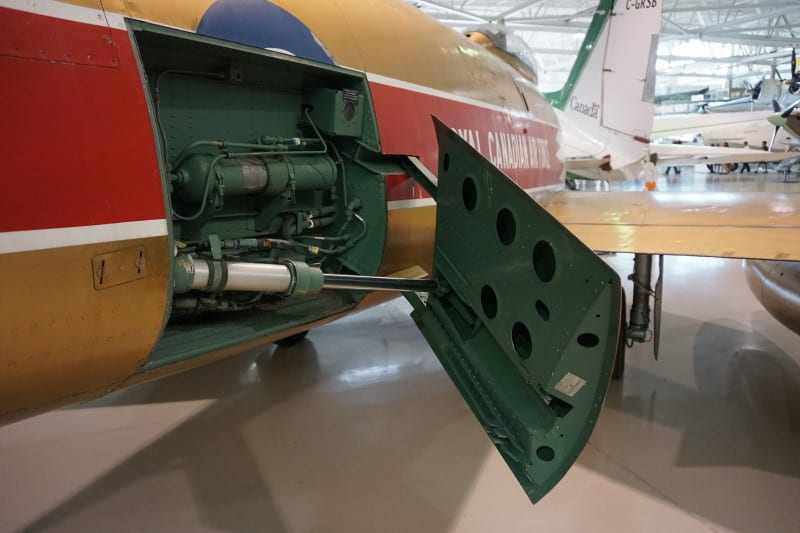

J型といえばこの機首にガン積みされた8丁の12.7mm機銃。人でも殺す気か!?という殺意の塊です。他に機首側面にも4丁、上部回転銃座に2丁あるんで、最大18丁の機銃を前方に向かって射撃できるのです。

代わりに、本来あった爆撃手の座る空間と爆撃手が外を見るための風防を潰してしまっているので、爆撃機としての能力は数段落ちてるんじゃないのと思いにけり。

ノーズアートですねえ。

機首側面の機銃が無いじゃん、と変に思っていました。ですが、中にはこういう機体もいたみたいで、必ずしも間違いということではないみたいです。

あとはエンジンとか足回りとか。B-25は操縦が素直だったということもあって戦後も使われ続けたそうな。

この個体もそうでして、1945年初頭に製造されたものの軍用には使われずじまいでした。戦地にも行かなかったんじゃないかな。で、たぶんその後放出されて、民間の輸送機として25年間働いていました。クビになった後デラウェア州の空港で放置プレイされているところをたまたま通りがかった人が見つけてこの博物館に運び込んで動態保存されるまでに修復されたそうな。

爆弾庫はこんなかんじ。

第二次世界大戦機ですが戦争を経験していない機体ということになりますので、この塗装もなにか縁があるわけではないです。一応1944~1945年のヨーロッパ戦線で活躍した第98飛行隊のマーキングということになっています。

フリート・60Kフォート(1940年初飛行)です。カナダにあるフリート社が開発した軍用の練習機です。

中間練習機としてカナダ空軍から200機の発注を受けたものの、後に空軍は中間練習機を廃止してしまったので発注数を101機に減らしてしまいました。飛行特性にも若干難があった模様。

1942年には教官用の後部座席を無線機器で埋め尽くして無線訓練機として再利用しましたがこれも1944年に他機種に置き換えられてしまい、同年中に退役してしまいます。まだ戦争中なのに。

生産数は少ない、活躍もパッとしない、という地味でどちらかといえば駄作機寄りな飛行機です。よく現存機がいるなというところ。

フォートはフリートが初めて開発した全金単葉機なんですが、それゆえ設計がまだ未熟だったのかもしれないです。楕円形の主翼と飛び出た後部座席の風防が特徴です。風防に関してはなんで張り出た形状にしたのかよう分からんのですが・・・。

エンジンはヤコブスR-915を単発搭載。機首には蓋がされていて見えませぬが。エンジンの過冷却を防止するためのシャッターだと思いますゆえ。

これも動態保存機です。ただ現存数の少ない機体なためか飛行頻度は低いみたいです。

といったところで今日はここまで。

![サンアイ 蔵Cura CF-100 [熊野筆 カメラ用ブラシ]](https://m.media-amazon.com/images/I/31ZDMBIhTAL._SL160_.jpg)

![Canadair (Demo) [Remastered & Augmented]](https://m.media-amazon.com/images/I/51B5904sAOL._SL160_.jpg)

![HAMILTON(ハミルトン) 腕時計 ジャズマスタージェント ブルーダイヤル H32451141 [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/41mV7ofs4gL._SL160_.jpg)

![Kato USA Model Train Products Pullman Rock Island #CC115 Bi-Level 4-Window Cab Coach [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/41YPzasUJIL._SL160_.jpg)