カナダ軍用機歴史博物館の続きです。

これは、フェアリー・ファイアフライMk.VI(1941年初飛行)です。イギリスの艦上戦闘機なんだよ、ということくらいしか知らないのですが、初めて見ることなのと現存機の少ない機種なこともあって楽しみにしていました。だがしかし、整備中のためバラされていたのでした、残念!

カナダには他に数箇所にしかいないし、あとは本家イギリスか同じイギリス系のオーストラリアの博物館に行かないと見れないんだ、よよよ。

艦上戦闘機、ということでもちろん空母で運用することを想定して設計されています。一応ね。なので主翼は折り畳んで省スペース化が図られています。ファイアフライの場合やたら図体のでかい機体なのでこれは効果があったでしょう。その代わり構造を強化せにゃならずすなわち重量が増えるというデメリットあり。

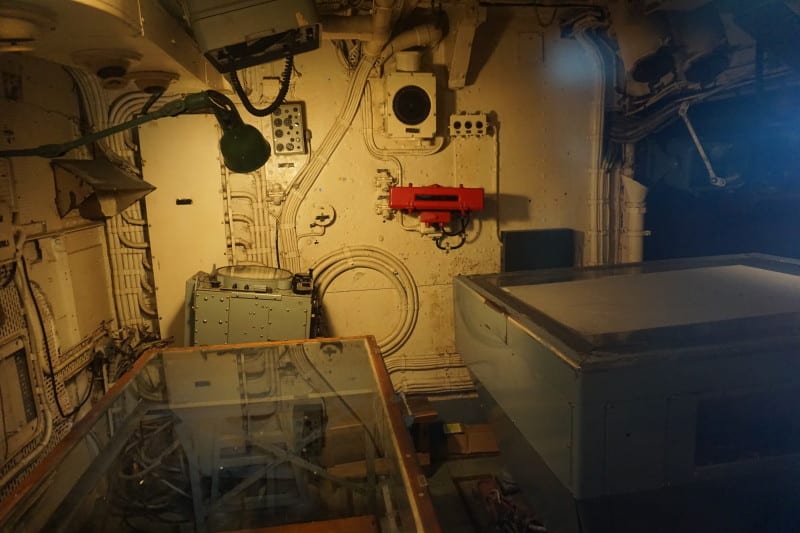

んで、この通り主翼の折り畳まるところで分解されていたのでした。おかげで組立時では見れない部分が見られるのはラッキーと捉えておく方が健康上良いでしょう。しかしこれ、戦闘機の主翼の厚みには見えんのだが。

機首です。エンジンはロールスロイス・グリフォン74型を搭載しています。ちなみにこれ、ファイアフライとしては唯一の動態保存機です。なのでこのグリフォンもちゃんと動くんですねえ。

やっぱり戦闘機としてはでかい機体で、そうと知らずに見たら爆撃機か攻撃機じゃないかと見間違えると思います。なぜか複座機だし・・・。ファイアフライの前身であるフルマーも重くて鈍い複座機だし、イギリス海軍は何かひどい勘違いをしていたんじゃないでしょうかし。

プロペラですねえ。

このファイアフライは後期生産型のMk.VIという型式です。Mk.IからMk.IIIまでは機首に顎が付いていて、そこにラジエーターの空気取入口があったんですが、Mk.IV以降は空気取入口を主翼前縁に移設しています。顎が無くなったのでその分空気抵抗が減ったわけです。移設した空気取入口というのが、主翼前縁の根本にある四角い穴ですね。

なおエンジンの空気取入口は、機首前方、プロペラ軸の直下にあります。機体形状と一体的に成形されてて、これは空気抵抗の増大を極限にしたとても良くできた形状になっています。ただこれ、ノースアメリカンP-51の形状をパクったんじゃないかという気もしますが・・・。

主翼が折り畳む部分の断面。こんな感じなのよ。

反対側の主翼。

ファイアフライの謎の部分、後部座席です。艦上戦闘機なのになんで2人も乗せる必要があるのよ。目標物が何もない海上で飛行したらパイロットが迷子になっちゃうという理由で航法士を乗せるために付けたみたいです。でも、日本もアメリカも単座機で問題なく運用しているしなあ。イギリス海軍の航空隊ってよっぽどヘボだったんじゃ?

この後部座席には銃座など付いておらず、戦闘中なんかはマジで重しでしかなかったんだと思います。この形状だと後方視界も効かないし。

結局これを艦上戦闘機に使うのは無理があろうと思いますとイギリス海軍も気づいたのか、偵察やUボートの哨戒や爆撃なんかに使い道を見出していたみたいです。そらそうだろうな。

カナダ海軍は第二次世界大戦後の1946年にファイアフライMk.Vを空母の艦載機として装備しました。初めから対潜水艦用の機体AS Mk.5としての採用でした。64機導入しましたが1950年代末までにグラマン・アベンジャーに置き換えられたそうな。

なおこの個体はオーストラリアで運用されていたMk.VIで、カナダ海軍の塗装に塗られていますがそことは何も縁のない機体です。

セスナ・クレインMk.I(1939年初飛行)です。カナダ空軍が採用した双発高等練習機です。

元々はセスナT-50という民間機として開発された機体でした。第二次世界大戦が始まると、アメリカ軍がAT-17ボブキャットの名前で双発機以上の操縦士訓練用の練習機として採用されました。あとはUC-78/JRCの型番で小型輸送機としても使っていました。それをカナダ空軍でも1940年にクレインという名前で採用したということです。全体で5,000機以上が生産されて、セスナ社の躍進に一役買いました。

ちなみにボブキャットというのは北米では一般的な野生動物である山猫のこと。日本語だとねこ太郎みたいな語感ですが。なおグラマンにはボブキャットという名前の飛行機はいませんよ。

クレインというのはよく分かりませぬ(適当)

かわいらしい双発機です。カナダ空軍の双発練習機はすでにアブロ・アンソンを運用していましたが、クレインはこれを更新する機体です。どうやら木造の機体らしいです。

この個体は、1941年8月にカナダ空軍に納品されて、第4飛行隊と第11飛行隊で運用されました。1945年11月に民間に払い下げられて、いくつかの所有者を渡り歩いた後1976年に博物館へやってきました。その後10年掛けて飛行可能状態に復元されましたが、今は地上展示のみだそうです。

南昌CJ-6A(1958年初飛行)です。

中国がソ連のYak-18を原型にして開発した人民解放空軍の初等練習機です。原型機とは似ても似つかぬ姿に再設計されています。

ベストセラー機で、生産数は2,000機とも1万機とも。開きがすごい。2007年の話では、農薬散布用のG型が未だ生産されているとかで。

人民解放軍からは退役していると思いますが、退役機が国外へ払い下げられてアメリカやカナダでは個人所有となっている機体が数百機単位で存在するんだそうです。

これは中国空軍で使われていた機体の中でも、曲技飛行部隊で運用されていた機体です。ふざけた塗装をしていると思いましたが、これはその曲技飛行部隊の塗装なのだそうな。

飛行ゴーグルを付けたパンダ。中国ってこの頃からパンダ推しなのよね。

エンジンにはシャッター付き。寒冷地向けの装備です。エンジンとプロペラは新品に換装してあるんで、はやーいんだそうな。

主翼に上反角が付いているのが特徴。

ここにもフリート・フォートがいました。さっき見たものとは別の機体です。

この個体は、飛行機の復元作業の教材として使われています。機体の右舷側は復元前の状態で、左舷側は復元後の美しい状態という、あしゅら男爵みたいな姿です。

収蔵当初の塗装が色あせて剥げ落ち、部品も欠損した状態から、優れた博物館の整備士たちが長い年月を費やして法令上問題ないレベルまで飛行できる状態に復元していくのです。

復元後の状態。美しいですね~。

飛行機の復元作業も斯くの如く大変な道のりなのだ。

ビーチクラフトCT-134マスケティア(1963年初飛行)です。いや、これは知らない飛行機ですね。

1960年代初頭のカナダ空軍の練習機課程は、初等練習機にDHC-1チップマンク、高等練習機にCT-114チューターを使っていました。CT-114は操縦性が良かったので「これもう初等練習機要らないんちゃう?」と考えて実際にDHC-1を後継機不在のまま退役させました。しかし、その後訓練生の6割から9割が落伍してしまう大惨事になり、これは大失敗。1967年に退役したDHC-1を呼び戻して復活させて、次の初等練習機を採用するまでの繋ぎにしました。

そしてDHC-1の真の後継機となったのがこのCT-134なのでした。ビーチクラフト・マスケティアという民間の小型機を採用しました。軍用に改修されているみたいですが、ようわからん。

CT-134は機体の疲労が蓄積していたので民間に払い下げはされず、博物館への寄贈がされるのみでした。これもそのひとつ。

この個体は10年間カナダ空軍の練習部隊に配置されていました。退役後は解体されて保管されていて、その後2012年に博物館が手に入れたそうな。

というところで今日はここまで。

その13へ→

![The Norseman [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51KFEi49ZQL._SL160_.jpg)

![火垂るの墓 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41q7Vy-alwL._SL160_.jpg)