2.日光東照宮

いよいよ階段を登って、サード・フロアへ。

⑬陽明門

ついに着いたあ!

「東照宮の建造物に用いられた色は、白・黒・金・朱・群青・緑青・黄土のわずか7色。」という記述を見つけたけど本当かな。

↓ 後水尾天皇の宸翰(しんかん:天皇直筆) 徳川幕府の武家社会に抵抗した天皇のようだ。ドラマにしたら面白そうだ。地上波では無理かな。

門の両側にいるのは、仁王様じゃなくて「随身(ずいじん)」。↓ 右側にいた随身。

「平安時代の貴族が外出する ときにそれに従う護衛の服装をしています。大きな神社には 「随身門」というのがあり、寺院の仁王門に相当して随身の 像が置いてあります。 特定の神・人物ではないので固有の名前はありませんが、 俗に「矢大神」「左大神」と呼ばれています。」で、左の弓を持っている像は桔梗紋が着いており「明智光秀」なのではという説があるそうだ。

↓ 随身の像の背面は狛犬。そう、陽明門って凄い分厚いというか、上から見るとほぼ正方形。

ええっ!今調べたら、この狛犬、大正5(1916)年に「追加」されたんだって! しかも滋賀県の大宝神社の、鎌倉時代に作られた木造の狛犬のコピーだそうだ。なので、国宝の中に鎮座してるけど、国宝ではない。不思議だ。この狛犬の前、この場所には何が飾ってあったんだろう?

↓ 右側の天井画。「狩野探幽の作と伝えられ国宝 に指定されていますが、損傷が激しいことから昭和の大修理の際に外され、複製画がはめ込まれています。」そうだ。

東照宮の白い色は、木の上に胡粉と言う白い顔料を塗ってるからで、建造当初は赤いケヤキの木の素地のままだったそうだ。逆さ柱は、見つけられた。

で、彫刻。

↑ 私には、全て龍に見えるのだが、麒麟・息・龍馬・龍と髭や足の形が違うそうだ。

↑ これは獅子だな。多分。

↑ 千人唐子の知恵遊び

「陽明門の高欄と呼ばれる黒い手すりに、鬼ごっこや竹馬などで遊んでいる子供たちの彫刻があります。これは「千人唐子の知恵遊び」と呼ばれる彫刻で、 子供たちがのびのびと遊べる平和な世が続くことを祈願 しているといわれています。」

完全に日本人の子じゃなくて、中国人の子供だ。日本人じゃダメだったのかあ。

↓ 聖賢&仙人

完全に中国だあ。

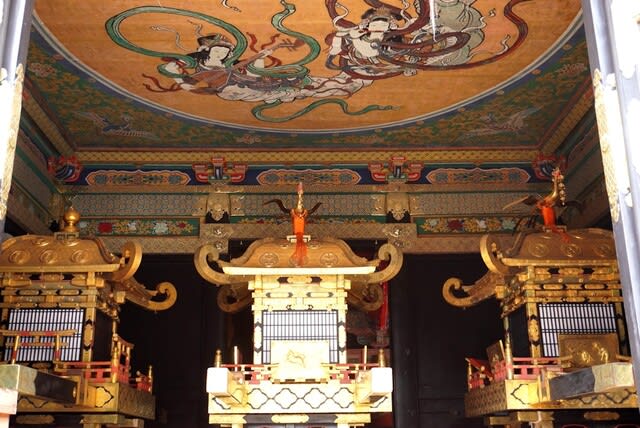

⑭神輿舎(しんよしゃ)

「春秋渡御祭(5月18日、10月17日)に使われる、三基の神輿(みこし)が納められています。」

天井には、天女の天井画。真ん中のが徳川家康で、右側が豊臣秀吉で、左側が源頼朝の御霊が乗る神輿だそうだ。

なので、真ん中の家康の神輿には虎がいる。

⑮雅楽殿

東照宮の中にはベンチなど休憩できる場所がない。廻廊には座れるのかも知れないけど。表門の階段以外に手摺もない。しょうがないんだけど。

だから、こんな風に階段に座り込む気持ちはとっても良く分かる。

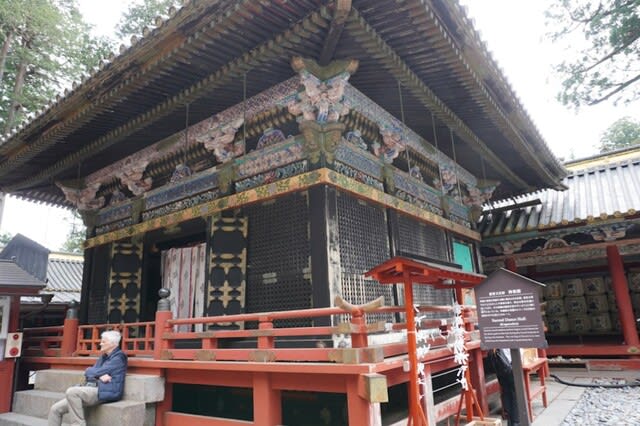

⑯唐門

本殿を守護する真正面の門。

くぐれないです。

この門も、なかなか立派で厚みがある。陽明門に負けてない!

唐門の後ろの屋根が拝殿&石の間&本殿。

門の龍や花は、黒檀や紫檀の寄木造りだそうだ。

横一列に彫られた(凄い立体!)人々は、「舜帝朝見の儀」というシーンで元旦に舜帝(中国五帝の最初の帝)に拝謁しに来た人々だそうだ。真ん中の舜帝は、徳川家康に寄せているらしい。

↓ 門の両側の透塀

⑰拝殿&石の間&本殿

唐門はくぐれないので、右側から回って、靴を脱いで拝殿&石の間&本殿へ。写真撮影は禁止。そして、暗い。暗くて絵とか彫刻とか、あまり見えなかった。若者は見えるのかも。本殿の扉はしまっていた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます