3月5日 水曜日 その2

午後は筑紫君磐井の「石人」祭りだ。

Ⅱ.岩戸山古墳

それぞれ書いてある内容が違うらしいが「日本書紀」「筑後国風土記」「古事記」「国造本紀」に記述がある、西暦527年の「磐井の乱」で百済に援軍を送る大和朝廷対して、新羅の味方をして反乱を起こして鎮圧された筑紫君磐井。その人が生前に作った墓が「岩戸山古墳」で、墓の主が分かっているのは珍しいそうだ。

1.岩戸山古墳外観

まずは木が茂って全体像が良く分からない(ありがち)古墳へ。現地ガイドさんの説明も付く。

①別区(べっく)

後円部北にある約43m平方の広場。勝手にVIVANTの「別班」を連想する。

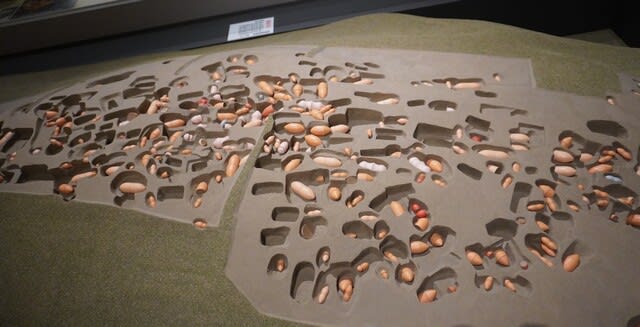

祭場跡だったらしく、元々は盗人が裁かれる様子の石人や石馬とかが置かれていたらしいが、磐井独自の埴輪じゃない石人達は大和朝廷に壊されたらしい。

レプリカは並んでいるけど、ただ並んでるだけ。

②後円部

一応、二段になっている。

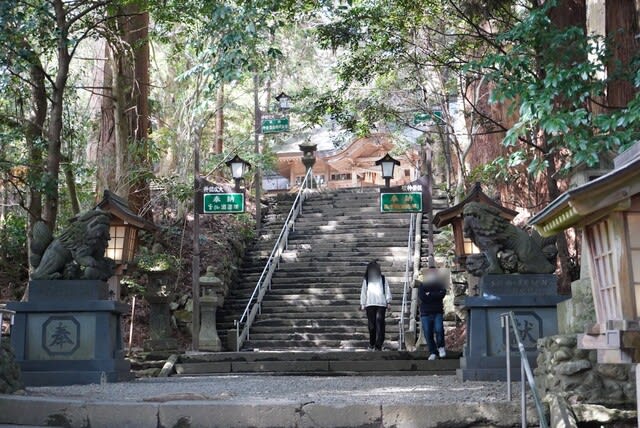

③吉田大神宮

古墳あるあるで、南側に神社隣接。

何を祀っているか良く分からない古い神社は、伊勢社という天照大神を祀っている神社になるそうだ。

石垣は、葺石みたいになっている。1854年頃に作られたらしい。

江戸時代に作られた四国88か所を模したと思われる石仏。神仏習合の時代。江戸時代には賑やかな神社だったんだろうなあ。

岩戸山古墳のすぐそばの住宅地にある古墳。中に入れるんだが、ツアー客を3等分にして入ったとはいえ、狭い。そして暗い。

石の大きさは、良く分かる。

石人・石馬がいっぱい!

形が残っている、メインの石人は「はにわ展」に出張中なので、パネル展示。

私の写真よりも、公式HPの方が見やすい。比べる方が変かな。

↓ 石靫

靫(ゆき・ゆぎ)は矢を入れて背負ったバッグみたいな物なんだが、「はにわ展」でもやたらはにわのモチーフになってたなあ。なんか特別な意味があったんだろうなあ。

↓ 新羅からの金製垂飾付耳飾

他にも石人山古墳や弘化谷(こうかだに)古墳のレプリカもあった。

磐井氏って、大和朝廷とは別に新羅と貿易して、土製の埴輪じゃなくて人や動物を製作して、気分的には独立国だったんだろうなあ。

Ⅲ.石人山(せきじんざん)・弘化谷古墳公園

バスで10分位、西へ移動。

1.石人山古墳

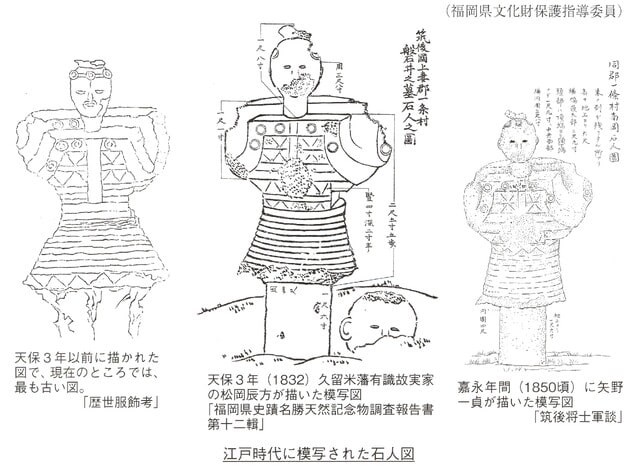

「5世紀前半代に造られた八女地方最古の前方後円墳です。岩戸山古墳を生前に造った磐井の祖父の頃の墓と言われています。横穴式石室に安置された家形石棺外面には重圏文(二重丸の文様)と直弧文などが浮き彫りされており、最古期の装飾古墳としても有名です。また、墳丘には石室入口を背にして一体の武装石人が立っています。石室には鍵がかかっていますが、外から見ることができます。」

戦前は筑紫君磐井の墓とされていたそうだ。

ボランティアガイドさんに連れられて、墳丘(雑木林)を上がって行く。

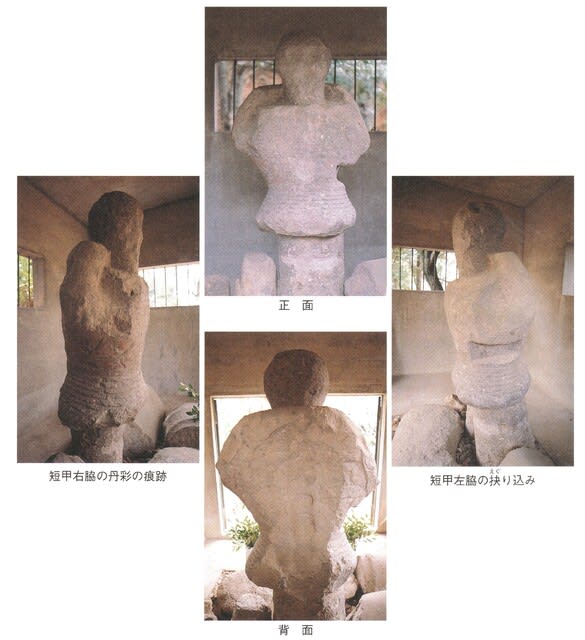

①武装石人

この祠の中に石人がいる。扉は開かないので、隙間からのぞき込む。

脇腹に彩色が残っている。

江戸時代まではもっと彫刻が残っていたのだが、それ以降、信仰の対象として、手足や腰、肩などに痛みがある人が、石人の同じ所を打つとそれが治ると信じられ、打ったりなでたりされてきたため、削られてこんな形になったそうだ。地元の人にはお地蔵さん感覚だったんだろうなあ。石だし。

②家形石棺

さらに奥に進むと、こんな建物。

この中に棺蓋の装飾文様が有名な石棺が保存されている。ここも覗き込む。

↓ 「いわいの郷」でレプリカを撮影した画像

直弧文(ちょくこもん)と重圏文(じゅうけんもん)が浮き彫りになってて彩色されている。この模様って、岡山・吉備路の楯築遺跡の旋帯文石(せんたいもんせき)と同じじゃん! そうか、今調べたら「ブラタモリ」でもやったのかあ。見逃したなあ。早く行き過ぎたなあ。行った頃は、謎の亀石だったんだが、最近は「弥生時代から古墳時代への移行期に首長の墓に供えられた特殊器台」と位置付けられているらしい。

2.弘化谷古墳

装飾壁画が有名な古墳。だけど一般公開の時期ではないので、外観のみを眺める。

閉っている扉は、靫の模様。特注かな?

レプリカは「いわいの郷」で堪能済み。

ただ、実物はもっと薄いみたい。

↓ パンフレットの画像

大和朝廷の顔色見て、石人を作るのは辞めたけど、独自の壁画を見つかれないように古墳の中に描くようになったのかな? 磐井一族の反骨精神は表れなのかな?

この後、福岡空港へ。空港2階のフードコート天神B.B.Quisineで、生ビールとビーフバター焼きを食べる。3日間、良く歩いたので、ガッツリ系が美味しい。

19:00発の飛行機で、20:40に羽田空港着。

邪馬台国がどこにあったか?という興味よりも、朝鮮半島に近い九州北部の、関東とは違う弥生時代の文化がとっても面白かった。