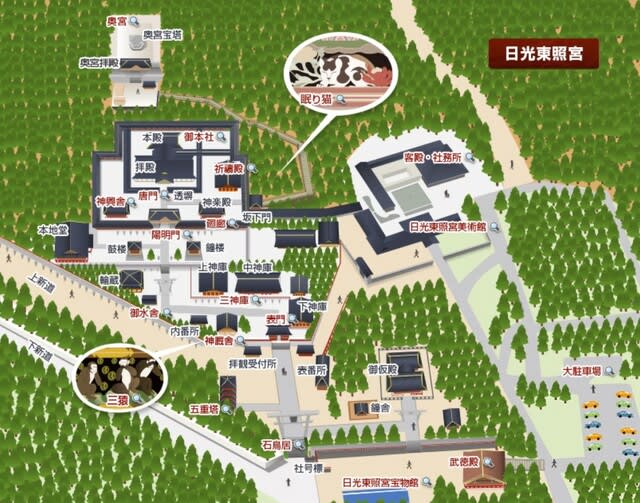

2.日光東照宮

よし、いよいよ陽明門!と思って階段を登ったんだが、あれっ?陽明門はまた階段の先だ。

セカンド・フロアにあるのは、日光東照宮のHPでは説明がない鐘楼・鼓楼、鳴き龍の天井画で有名な本地堂(薬師堂)。なんか可哀想なセカンド・フロア。

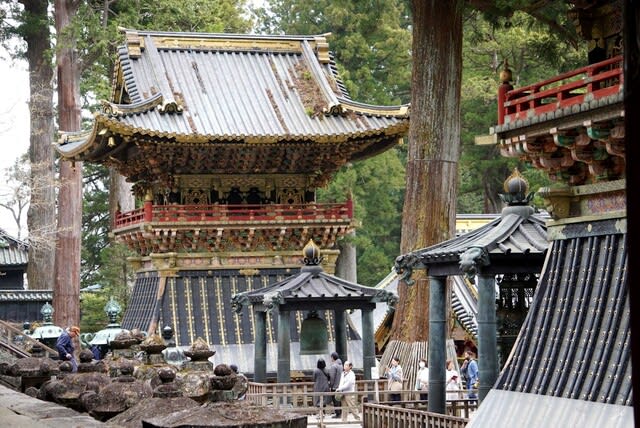

⑩鼓楼・鐘楼

「陽明門の前に並び立つ櫓造の2棟の建物で、寛永の大造替の時に建てられた。左側が太鼓を置く鼓楼、右側が鐘を吊るす鐘楼で、江戸時代には、祭の始めに太鼓を、終わりには鐘を打っていたという。また、鐘楼の近くには、オランダから献上されたと伝えられる蓮燈籠(はすどうろう)と朝鮮から奉納されたという朝鮮鐘、鼓楼付近にもオランダから贈られた回転燈籠と釣燈籠があり、いずれも当時の各国との友好親善の象徴となっている。」

↑ 鼓楼側からの鐘楼と朝鮮鐘

↑ 朝鮮鐘の屋根の飾りと鐘楼

↑ オランダ人が紋を逆につけてしまった回転燈籠

↑ シャンデリア型の釣燈籠

⑪本地堂(薬師堂)

「東照宮最大の建物で別名、薬師堂といわれている。寛永の大造替のときに建てられ、単層入母屋造、高さ15m、正面20.8m、側面13m、総漆塗極彩色の華麗な建築である。当時、徳川家康は薬師如来の化身であると考えられたといわれ、内部には東照権現の本地仏、薬師如来を安置している。また、天井に描かれている鳴龍も有名。本地堂は、昭和36年(1961)に焼損しており、現在の建物は昭和38~43年(1963~68)に再建されたものである。」

この左端に移ってるお堂。狭い通路に観光客が並んでて、入り口は靴を着脱する人で混雑してたので、写真を撮ってない。入る時、(今から思うと)お坊さんに「チケットを出して」と言われたので、(表門で見せて係りの人がもいでたのに?)と思ってチケットをみたら、次の切り取り線に「薬師堂」とあった。ここの事だったのか!東照宮のHPにも音声ガイドにも「本地堂」とあるのに。

しかも、この建物、所属は「日光山輪王寺」だ。でも日光山輪王寺のHPにも説明はない。なんか、宙ぶらりんだなあ。何かあったのかなあ。

(Wikipediaに“ 本地堂と経蔵の2棟は東照宮と輪王寺との間で帰属について係争中であり、財団法人日光社寺文化財保存会が文化財保護法の規定による「管理団体」に指定されている”とあった。)

鳴き龍は、私の半世紀前の修学旅行の際には、自由に手を叩けたような気がする。が、今はショー形式で、30名位の観光客を前にお坊さんが日本語と英語で説明して、拍子木を鳴らして、龍を鳴かしてた。アトラクションみたいで楽しかった。

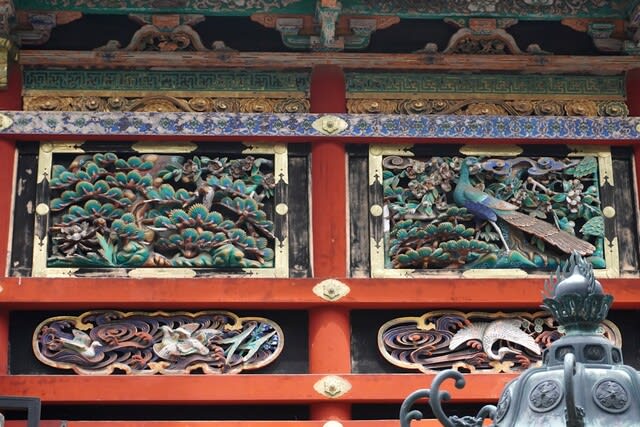

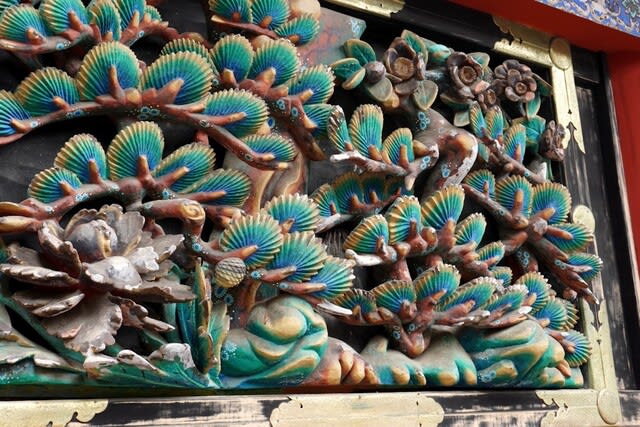

⑫回廊

「陽明門の左右に延びる建物で、外壁には我が国最大級の花鳥の彫刻が飾られています。いずれも一枚板の透かし彫りには、極彩色がほどこされています。」

外側の彫刻は、セカンド・フロアからしか見えない。

で、さらに横から見ると

なかなかの厚みだ。建物自体もそうだけど、良くこの彫刻できる木を調達できたなあ。そして、よく奥の方まで彫ったなあ。そっと貼ってある部分もありそうなんだが。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます