河口の頓宮へ行ってみたいと思ったら・・・・

第2弾は聖武第一の目的である伊勢行幸の出発点、河口頓宮です。今は津市になってしまいましたが、かつては白山町と呼ばれていた町のど真ん中にその推定地はありました。ご執筆頂いた熊崎司さんは古墳時代から奈良時代を中心に研究をされており、白山町では文化財全般を担当されていました。

河口頓宮 津市教育委員会 熊崎 司

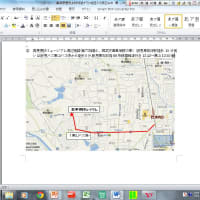

『続日本紀』によると、天平十二(740)年一〇月二九日、平城京を出発した聖武天皇の一行は、山辺郡竹谿郡堀越、伊賀国名張郡を通り、伊賀郡安保頓宮を経て、十一月二日に伊勢国壱志郡河口頓宮に到着したことが記されています。これは現在の津市白山町川口地区に比定されており、早くは江戸時代の『三国地誌』などのなかで、その位置をめぐって検討がなされています。ここでは、これまでの研究と資料を整理し、河口頓宮の手がかりをさぐってみたいと思います。

〔1〕文献資料

河口頓宮を考えるうえで注目されるのは、『続日本紀』の記事の豊富さです。天平十二年の聖武天皇の行幸では、11月2日の記事として

○乙酉、伊勢国壱志郡河口頓宮に到る。これを関宮謂ふ。

とあり、河口頓宮=関宮(せきのみや)という言葉がみられます。翌、3日の記事には、

○丙戌、少納言従五位下大井王并せて中臣・忌部らを遣わして、幣帛を大神宮に奉る。車駕、関宮に停り御しますこと十箇日。

とあり、伊勢神宮に奉幣使を派遣したことがわかります。同日、藤原広嗣が捕らえられたという報告が届き、翌4日は和遅野で狩りをし、伊勢国の租を一年間免除

したことがみられます。

そして5日、広嗣らを刑に処したとの報が届き、12日に

○乙未、河口より発ちて壱志郡に到りて宿る。

と記されています。河口頓宮での滞在は十日間に及び、その後の赤坂頓宮での滞在(九日間)と並び、注目されます。河口頓宮滞在二日目にして広嗣を捕縛したとの知らせを聞いていることから、この長期滞在が当初から意図されたものか、乱の終結を聞いたことによるものかは判然としませんが、①伊勢国に入り、伊勢神宮に奉幣使をだしていること、②和遅野で狩りをしていることなど、河口において政治性を帯びた行事がとりおこなわれ、また河口頓宮には400人といわれる一行が長期滞在することが可能であったことがわかります。

文字資料として、もうひとつ注目されるのは、昭和三八(1963)年の平城宮跡第13次調査SK820で出土した木簡にみえる「謹解 川口関務所 本土返罷夫人事 伊勢国」の記事です。この木簡は、文字の練習にも使われており、全体の文書は不明ですが、伊勢国以東から徴発された人夫が、川口関務所を通過して郷土に帰ったことを示しています。このことから、川口には「関務所」が設けられており、往来にあたってははこのような文書木簡により事務手続きが行われていたことがうかがわれます。

以上のように、文献資料からは他の頓宮とは異なり、「河口頓宮」は「関宮」とも呼ばれていたこと、また「川口関務所」という行政機関があったことがうかがわれます。

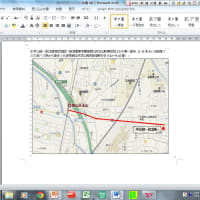

(図3 川口地区西部の航空写真と推定地)

〔2〕文学的資料

川口頓宮のあり方や存続時期をうかがう上で、参考になるものに和歌があります。直接的に聖武天皇の行幸に関係するものは、『万葉集』の巻六に大伴家持が詠んだ歌があります。

十二年庚辰冬十月、太宰少弐藤原朝臣廣嗣が反謀けむとして軍を発せるに、伊勢国に幸せる時、河口の行宮にて内舎人大伴宿禰家持がよめる歌一首

河口の 野辺にいほりて 夜のふれば

いもがたもとし 思ほゆるかも

このほか、河口頓宮に関係する歌として、

曇りなく 月漏れとてや 河口の

関のあらか き間遠なるらむ

(新後選和歌集 巻第五)

川口の 関のあら垣 いかなれば

夜の通ひを 許さざるらん

(新千載和歌集巻第十三)

川口の 関のあら垣 あふ事は

まとほなりとも 心へたつな

(新続古今和歌集巻第十三)

などがあり、いずれも河口が「関」として詠まれています。

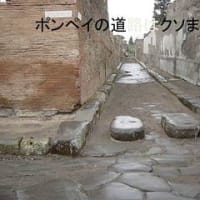

(図1 大角地内採取重圈文軒丸瓦と平瓦)

〔3〕考古資料

河口頓宮を考える上で注目される考古資料として、津市白山郷土資料館で展示されている重圏文軒丸瓦と、平瓦の破片があります。

この重圏文軒丸瓦は、聖武天皇によって整備された後期難波宮の瓦として採用された文様で、津市内における出土例はこの一点のみです。津市白山町川口の大角地区において酒井聖氏が採取されたもので、昭和八年発行の鈴木敏雄氏の著書『三重県古瓦図録』に紹介されたことで、広く知られるようになりました。瓦の裏面には「大角廃寺」の注記があり、当初は寺院に伴うものと考えられていたようです。この瓦については、新田剛氏が詳細な観察に基づいて伊勢国府の瓦と比較され、考察をされています。(新田剛「伊勢国府跡と大角遺跡における重圏文軒丸瓦」『考古学雑誌』第90巻3号 2006年)

新田氏が指摘されたように、詳細な出土状況が判然とせず、大角地内やその隣接地におけるこれまでの発掘調査においても奈良時代の瓦の出土はみられませんでした。現時点においては、瓦葺き建物があったと想定できる状況ではなく、この瓦が何らかの事情によって川口に搬入されたものである可能性もあります。

平成十四年、平成十五年には三重大学考古学研究室により学術調査が実施され、奈良時代の土器などが発見されていますが、考古学的な河口頓宮の調査はまだ始まったばかりといえます。

〔4〕河口頓宮の位置をめぐって

これまで簡単にまとめてきましたが、河口には他の頓宮と異なり、「関」「関宮」としての性格があり、畿内と東国とを隔てる「河口関」として、重要な意味をもっていた時期があったこと、そして聖武天皇の伊勢行幸にあたり、河口頓宮での滞在と狩りの実施には確かな関係がありそうです。

河口頓宮の位置をめぐっては、江戸時代の地誌類に川口村の御城地区にある医王寺周辺と、大角地区の白山中学校周辺がとりあげられています。医王寺には土塁が残ることも指摘され、昭和六年には三重県により「聖武天皇関宮宮跡」の顕彰碑も建てられました。近年はこの土塁が中世期の城館跡であることがわかっていますが、南北40メートル、東西15メートルの高台は「関」の候補地のひとつです。

しかし、400人もの車駕が滞在することは空間的に不可能で、やはり「川口頓宮」「関宮」は川口地区の平地に求められそうです。田阪仁氏は、「宮の前」などの小字に注目され、旧白山消防署周辺を関宮の比定地として新たに指摘されました。(田阪仁「聖武天皇の伊勢国行幸と関宮跡について」(上)(下)『斎宮歴史博物館研究紀要』10・11,2001・2002年)

伊賀国と伊勢国の間には、布引山系と呼ばれる山々が連なり、阿保頓宮から伊勢に向かった聖武天皇一行が、青山峠や布引峠・塩見峠などのいずれの地点を越え、雲出川をどこで渡ったのか、これまで知られている資料からはうかがえません。解明されるべき問題は多数残っていますが、伊勢国に入った聖武天皇の一行にとって、広嗣の乱の終結まで「関宮」に滞在したことは、大きな政治的な意味があったものと思われます。

川口関の調査も必要だねと思ったら・・・

第2弾は聖武第一の目的である伊勢行幸の出発点、河口頓宮です。今は津市になってしまいましたが、かつては白山町と呼ばれていた町のど真ん中にその推定地はありました。ご執筆頂いた熊崎司さんは古墳時代から奈良時代を中心に研究をされており、白山町では文化財全般を担当されていました。

河口頓宮 津市教育委員会 熊崎 司

『続日本紀』によると、天平十二(740)年一〇月二九日、平城京を出発した聖武天皇の一行は、山辺郡竹谿郡堀越、伊賀国名張郡を通り、伊賀郡安保頓宮を経て、十一月二日に伊勢国壱志郡河口頓宮に到着したことが記されています。これは現在の津市白山町川口地区に比定されており、早くは江戸時代の『三国地誌』などのなかで、その位置をめぐって検討がなされています。ここでは、これまでの研究と資料を整理し、河口頓宮の手がかりをさぐってみたいと思います。

〔1〕文献資料

河口頓宮を考えるうえで注目されるのは、『続日本紀』の記事の豊富さです。天平十二年の聖武天皇の行幸では、11月2日の記事として

○乙酉、伊勢国壱志郡河口頓宮に到る。これを関宮謂ふ。

とあり、河口頓宮=関宮(せきのみや)という言葉がみられます。翌、3日の記事には、

○丙戌、少納言従五位下大井王并せて中臣・忌部らを遣わして、幣帛を大神宮に奉る。車駕、関宮に停り御しますこと十箇日。

とあり、伊勢神宮に奉幣使を派遣したことがわかります。同日、藤原広嗣が捕らえられたという報告が届き、翌4日は和遅野で狩りをし、伊勢国の租を一年間免除

したことがみられます。

そして5日、広嗣らを刑に処したとの報が届き、12日に

○乙未、河口より発ちて壱志郡に到りて宿る。

と記されています。河口頓宮での滞在は十日間に及び、その後の赤坂頓宮での滞在(九日間)と並び、注目されます。河口頓宮滞在二日目にして広嗣を捕縛したとの知らせを聞いていることから、この長期滞在が当初から意図されたものか、乱の終結を聞いたことによるものかは判然としませんが、①伊勢国に入り、伊勢神宮に奉幣使をだしていること、②和遅野で狩りをしていることなど、河口において政治性を帯びた行事がとりおこなわれ、また河口頓宮には400人といわれる一行が長期滞在することが可能であったことがわかります。

文字資料として、もうひとつ注目されるのは、昭和三八(1963)年の平城宮跡第13次調査SK820で出土した木簡にみえる「謹解 川口関務所 本土返罷夫人事 伊勢国」の記事です。この木簡は、文字の練習にも使われており、全体の文書は不明ですが、伊勢国以東から徴発された人夫が、川口関務所を通過して郷土に帰ったことを示しています。このことから、川口には「関務所」が設けられており、往来にあたってははこのような文書木簡により事務手続きが行われていたことがうかがわれます。

以上のように、文献資料からは他の頓宮とは異なり、「河口頓宮」は「関宮」とも呼ばれていたこと、また「川口関務所」という行政機関があったことがうかがわれます。

(図3 川口地区西部の航空写真と推定地)

〔2〕文学的資料

川口頓宮のあり方や存続時期をうかがう上で、参考になるものに和歌があります。直接的に聖武天皇の行幸に関係するものは、『万葉集』の巻六に大伴家持が詠んだ歌があります。

十二年庚辰冬十月、太宰少弐藤原朝臣廣嗣が反謀けむとして軍を発せるに、伊勢国に幸せる時、河口の行宮にて内舎人大伴宿禰家持がよめる歌一首

河口の 野辺にいほりて 夜のふれば

いもがたもとし 思ほゆるかも

このほか、河口頓宮に関係する歌として、

曇りなく 月漏れとてや 河口の

関のあらか き間遠なるらむ

(新後選和歌集 巻第五)

川口の 関のあら垣 いかなれば

夜の通ひを 許さざるらん

(新千載和歌集巻第十三)

川口の 関のあら垣 あふ事は

まとほなりとも 心へたつな

(新続古今和歌集巻第十三)

などがあり、いずれも河口が「関」として詠まれています。

(図1 大角地内採取重圈文軒丸瓦と平瓦)

〔3〕考古資料

河口頓宮を考える上で注目される考古資料として、津市白山郷土資料館で展示されている重圏文軒丸瓦と、平瓦の破片があります。

この重圏文軒丸瓦は、聖武天皇によって整備された後期難波宮の瓦として採用された文様で、津市内における出土例はこの一点のみです。津市白山町川口の大角地区において酒井聖氏が採取されたもので、昭和八年発行の鈴木敏雄氏の著書『三重県古瓦図録』に紹介されたことで、広く知られるようになりました。瓦の裏面には「大角廃寺」の注記があり、当初は寺院に伴うものと考えられていたようです。この瓦については、新田剛氏が詳細な観察に基づいて伊勢国府の瓦と比較され、考察をされています。(新田剛「伊勢国府跡と大角遺跡における重圏文軒丸瓦」『考古学雑誌』第90巻3号 2006年)

新田氏が指摘されたように、詳細な出土状況が判然とせず、大角地内やその隣接地におけるこれまでの発掘調査においても奈良時代の瓦の出土はみられませんでした。現時点においては、瓦葺き建物があったと想定できる状況ではなく、この瓦が何らかの事情によって川口に搬入されたものである可能性もあります。

平成十四年、平成十五年には三重大学考古学研究室により学術調査が実施され、奈良時代の土器などが発見されていますが、考古学的な河口頓宮の調査はまだ始まったばかりといえます。

〔4〕河口頓宮の位置をめぐって

これまで簡単にまとめてきましたが、河口には他の頓宮と異なり、「関」「関宮」としての性格があり、畿内と東国とを隔てる「河口関」として、重要な意味をもっていた時期があったこと、そして聖武天皇の伊勢行幸にあたり、河口頓宮での滞在と狩りの実施には確かな関係がありそうです。

河口頓宮の位置をめぐっては、江戸時代の地誌類に川口村の御城地区にある医王寺周辺と、大角地区の白山中学校周辺がとりあげられています。医王寺には土塁が残ることも指摘され、昭和六年には三重県により「聖武天皇関宮宮跡」の顕彰碑も建てられました。近年はこの土塁が中世期の城館跡であることがわかっていますが、南北40メートル、東西15メートルの高台は「関」の候補地のひとつです。

しかし、400人もの車駕が滞在することは空間的に不可能で、やはり「川口頓宮」「関宮」は川口地区の平地に求められそうです。田阪仁氏は、「宮の前」などの小字に注目され、旧白山消防署周辺を関宮の比定地として新たに指摘されました。(田阪仁「聖武天皇の伊勢国行幸と関宮跡について」(上)(下)『斎宮歴史博物館研究紀要』10・11,2001・2002年)

伊賀国と伊勢国の間には、布引山系と呼ばれる山々が連なり、阿保頓宮から伊勢に向かった聖武天皇一行が、青山峠や布引峠・塩見峠などのいずれの地点を越え、雲出川をどこで渡ったのか、これまで知られている資料からはうかがえません。解明されるべき問題は多数残っていますが、伊勢国に入った聖武天皇の一行にとって、広嗣の乱の終結まで「関宮」に滞在したことは、大きな政治的な意味があったものと思われます。

川口関の調査も必要だねと思ったら・・・