ランキング登録もよろしく

(いなべの分布調査はいつも山奥があって大変!腐りかけた丸木橋をおそるおそる渡る。)

イギリスから帰ってまだ四日しか経たないのにもう遠い昔のことのように思えてくる。これはいつものことなんですが、現実は次々と押し寄せ、ここ二日は例の大学教育の新しい方向性を打ち出すための補助金申請文書の作成に追われた。事務の方を長時間待たせて昨夜深夜にようやくできあがった。とはいってもやはり短時間で書き上げた(本当はイギリスに行く前に出してあったのだが、担当事務官が放置しておいたために帰国後新しい事務官と大急ぎで書類を作成する羽目になった)ものだけにまだまだ推敲に欠けるが、書きながら少しずつ面白くなってきたというからこれまた「病気」かもしれない(笑い)。

(治田銀山・銅山への道なき道の一つ「ヒロカワラ」確かに広い川原がここだけは広がっていた。)

この書類騒動の前には出かける前からの約束で、年度末に終わった昨年度分布調査の新発見の遺跡の再確認と新年度に向けた協議のために2日には亀山市へ、3日にはいなべ市へ出かけた。

(明治の政商五代友厚の娘アイが築かせたという隧道)

亀山市では昨年度の夏の調査で出た平・丸瓦の分類に当たった。やはり生の資料はとても面白い!!(このマニアックなおもしろさがなかなか今の学生さんには判ってもらえないみたいで、私の現在の大きなストレスの一つである)

沢山のコンテナから瓦を一袋ずつ出しながら気付いたことの第1は「えらく剥離したかけらが多い!」と言うことであった。これまでの瓦整理の経験ではあまり感じなかった第一印象である。

(大通洞坑の中から外を見るとこんな感じ)

このことが実は瓦分類に大きなヒントとなった。

平瓦は全て一枚造りなのだが、どうも一枚を成形台に載せるに際しておそらく工人差があるのだ。①直方体の粘土塊から糸切りで比較的綺麗にはぎ取るもの、②一枚を綺麗に切り取れないせいか部分的に子供の掌大くらいの粘土塊を成形台に継ぎ足したもの、③明らかに成形台が大きく、比較的厚い粘土の一枚板を用い、少し砂質の粘土を使うもの、おおよそこの3種類に分かれるのだ。もちろん、まだその一部を見ただけなので、これまで周辺の観音沖遺跡や切山瓦窯跡から出土している粘土質が良好なせいかやや厚く持った感触が非常に思い一群が今のところ見当たらないのである。基本的に瓦の粘土質(胎土)は大きく変わらないので、これまでに生産地として知られている切山瓦窯産だとは思うが、ひょっとしたら近くにもう1・2カ所瓦窯があるのかもしれない。

いずれにしろ、3~4のグループの工人集団が割り出せた成果は大きい!果たしてこうした見通しを新年度から名古屋大学の大学院生となったMY君がどれだけうまく整理し、新たな研究成果として出してくれるか、これからが楽しみだ。

(日之丘稲荷は火之丘稲荷?)

まだまだ時差ぼけが激しく、途中一時間ほど仮眠させてもらっての瓦観察ではあったが、とても充実した一日を過ごすことができた。これも、鈴鹿関という超一流の遺跡のなせる技!このことも実は一部の学生さんには理解してもらえない。発掘調査に出かけることが「きつい仕事」だと考古学を学ぶ学生が感じる今日この頃でもある。でも、どこぞの高校野球の監督さんではないが、、怒りは奥深くにしまって、笑顔で接しなければ・・・、と思う今日この頃でもある。ホントにこれでいいのかね?判らん!!

(拾った炉壁。何度も貼り足したものも散乱しているし、もちろん鉱滓はいくらでも拾える。金属関係の研究がしたいといっている学生もいるんですが、分布は絶対に来ないしな・・・・)

さて、翌日は三重県最北端の町、いなべ市に編入された旧北勢町に所在した近世の治田銀山・銅山の確認調査である。前日がかなり暖かかったのでつい薄着で行ったのが悪かった、大安町の駅に着いたときから冷たい風に襲われて震え上がってしまった。急遽教育委員会のHCさんのジャンバーを借りていざ出発!

ところでここで嬉しいニュース。

3月まで宮崎県で年季付きの嘱託職員として日向の地の発掘調査を担当していたMN君が無事いなべ市の職員として採用され、文化財担当として私達の仕事に加わってくれたことである。彼はHCさん同様、私が三重大学に赴任してから育てた?(育った!)優秀な考古学研究室の卒業生で、話によると宮崎県も惜しまれて出てきたそうだ。人間やっぱり見る人は見ているもんね。努力は決して無駄にはならない!!

久しぶりに会った彼はやや若返ったようにも見えた、きっと新入社員として身繕いをしたせいだろう。たくましくも見えた彼と共に新三年生の元気のいい学生と共に青川の上流へ向かった。

大学に帰ってから調べると彼の地は登山者や渓流釣りの人々にはとても有名な場所らしいが、まだ時差ぼけの残る私には大変な難所であった。途中道は消え、川原を縦断し何度も丸太だけの橋を渡り、やっとの思いで明治末年に採掘に挑戦したという五代家の残した大通洞坑にたどり着いた。途中、工夫達の暮らしたという下がり藤(さがりふじ)と呼ばれる狭い「村」跡(ここには小さな遊郭もあったという)を通り過ぎ、縦坑跡に着いたときには汗びっしょりであった。

(精錬炉の想定位置)

五代家が採掘のために敷いたというトロッコの跡が縦坑から対岸へと見事に残っていた。周辺にはさすが紀伊半島の一角、沢山の銅や水銀の付着した鉱石の残骸が散乱している。おそらく採算に合わないから放棄されたのであろうが、最盛期の江戸時代元禄年間には鉱石の重さで換算すると年間200トン近く産出したという。銀鉱石も年間100トン以上産出した時期もあるらしく、幕府直轄の鉱山としてかなり重要な役目を果たしていたことが判る。

大通洞坑を後にして、さらに上流へ登ると、そこには日之丘稲荷があった、稲荷の祭られていた場所には直ぐにそれと判る鉱滓や炉壁が大量に散乱している。この地で精錬していたのであろう。日之丘が「火之丘」の転じたものであるという説もこれでうなずける。そう言えば京都の山科にも日ノ岡があるが、この地は有名な製鉄遺跡の見つかった場所である。或いは地名もそこから来ているのであろうか。

周辺には銅精錬に携わった人々の作業小屋であろうか、狭い空間を切石で仕切ったかつての建物跡が長屋風に並んでいるのも認められる。

(登り口にある「青川峡キャンピングパーク」全国でも一二の評判のキャンプ場だという。確かに!冬場は半額らしい。来年の分布はここに泊まり込んでやりたいな!なお、思いつきを一つ。青川という川の名前は「青生」から来ていて、「丹生」の語義同様、上流の銅鉱山の緑青の青と関係があるのではと思いついた。駄目?)

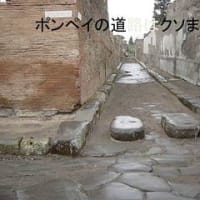

先のHadorian’s Wallのチェスターのフォートでも明かな通り、こうした作業人夫や兵士、仕丁達の生活、仕事場空得感は極めて狭く劣悪でした。もっと元気があれば先の峠まで行くのですが、既に膝が笑い出していましたし、次もありますので諦めました。もっともその次というのが大変なところで、結局目的地に到達せず、帰ってきました。もちろん膝は両足ともガクガク。江戸橋から研究室まで歩くのすら大変でした。

ここをクリックしてランキング登録にご協力下さいよろしくお願いします。

(いなべの分布調査はいつも山奥があって大変!腐りかけた丸木橋をおそるおそる渡る。)

イギリスから帰ってまだ四日しか経たないのにもう遠い昔のことのように思えてくる。これはいつものことなんですが、現実は次々と押し寄せ、ここ二日は例の大学教育の新しい方向性を打ち出すための補助金申請文書の作成に追われた。事務の方を長時間待たせて昨夜深夜にようやくできあがった。とはいってもやはり短時間で書き上げた(本当はイギリスに行く前に出してあったのだが、担当事務官が放置しておいたために帰国後新しい事務官と大急ぎで書類を作成する羽目になった)ものだけにまだまだ推敲に欠けるが、書きながら少しずつ面白くなってきたというからこれまた「病気」かもしれない(笑い)。

(治田銀山・銅山への道なき道の一つ「ヒロカワラ」確かに広い川原がここだけは広がっていた。)

この書類騒動の前には出かける前からの約束で、年度末に終わった昨年度分布調査の新発見の遺跡の再確認と新年度に向けた協議のために2日には亀山市へ、3日にはいなべ市へ出かけた。

(明治の政商五代友厚の娘アイが築かせたという隧道)

亀山市では昨年度の夏の調査で出た平・丸瓦の分類に当たった。やはり生の資料はとても面白い!!(このマニアックなおもしろさがなかなか今の学生さんには判ってもらえないみたいで、私の現在の大きなストレスの一つである)

沢山のコンテナから瓦を一袋ずつ出しながら気付いたことの第1は「えらく剥離したかけらが多い!」と言うことであった。これまでの瓦整理の経験ではあまり感じなかった第一印象である。

(大通洞坑の中から外を見るとこんな感じ)

このことが実は瓦分類に大きなヒントとなった。

平瓦は全て一枚造りなのだが、どうも一枚を成形台に載せるに際しておそらく工人差があるのだ。①直方体の粘土塊から糸切りで比較的綺麗にはぎ取るもの、②一枚を綺麗に切り取れないせいか部分的に子供の掌大くらいの粘土塊を成形台に継ぎ足したもの、③明らかに成形台が大きく、比較的厚い粘土の一枚板を用い、少し砂質の粘土を使うもの、おおよそこの3種類に分かれるのだ。もちろん、まだその一部を見ただけなので、これまで周辺の観音沖遺跡や切山瓦窯跡から出土している粘土質が良好なせいかやや厚く持った感触が非常に思い一群が今のところ見当たらないのである。基本的に瓦の粘土質(胎土)は大きく変わらないので、これまでに生産地として知られている切山瓦窯産だとは思うが、ひょっとしたら近くにもう1・2カ所瓦窯があるのかもしれない。

いずれにしろ、3~4のグループの工人集団が割り出せた成果は大きい!果たしてこうした見通しを新年度から名古屋大学の大学院生となったMY君がどれだけうまく整理し、新たな研究成果として出してくれるか、これからが楽しみだ。

(日之丘稲荷は火之丘稲荷?)

まだまだ時差ぼけが激しく、途中一時間ほど仮眠させてもらっての瓦観察ではあったが、とても充実した一日を過ごすことができた。これも、鈴鹿関という超一流の遺跡のなせる技!このことも実は一部の学生さんには理解してもらえない。発掘調査に出かけることが「きつい仕事」だと考古学を学ぶ学生が感じる今日この頃でもある。でも、どこぞの高校野球の監督さんではないが、、怒りは奥深くにしまって、笑顔で接しなければ・・・、と思う今日この頃でもある。ホントにこれでいいのかね?判らん!!

(拾った炉壁。何度も貼り足したものも散乱しているし、もちろん鉱滓はいくらでも拾える。金属関係の研究がしたいといっている学生もいるんですが、分布は絶対に来ないしな・・・・)

さて、翌日は三重県最北端の町、いなべ市に編入された旧北勢町に所在した近世の治田銀山・銅山の確認調査である。前日がかなり暖かかったのでつい薄着で行ったのが悪かった、大安町の駅に着いたときから冷たい風に襲われて震え上がってしまった。急遽教育委員会のHCさんのジャンバーを借りていざ出発!

ところでここで嬉しいニュース。

3月まで宮崎県で年季付きの嘱託職員として日向の地の発掘調査を担当していたMN君が無事いなべ市の職員として採用され、文化財担当として私達の仕事に加わってくれたことである。彼はHCさん同様、私が三重大学に赴任してから育てた?(育った!)優秀な考古学研究室の卒業生で、話によると宮崎県も惜しまれて出てきたそうだ。人間やっぱり見る人は見ているもんね。努力は決して無駄にはならない!!

久しぶりに会った彼はやや若返ったようにも見えた、きっと新入社員として身繕いをしたせいだろう。たくましくも見えた彼と共に新三年生の元気のいい学生と共に青川の上流へ向かった。

大学に帰ってから調べると彼の地は登山者や渓流釣りの人々にはとても有名な場所らしいが、まだ時差ぼけの残る私には大変な難所であった。途中道は消え、川原を縦断し何度も丸太だけの橋を渡り、やっとの思いで明治末年に採掘に挑戦したという五代家の残した大通洞坑にたどり着いた。途中、工夫達の暮らしたという下がり藤(さがりふじ)と呼ばれる狭い「村」跡(ここには小さな遊郭もあったという)を通り過ぎ、縦坑跡に着いたときには汗びっしょりであった。

(精錬炉の想定位置)

五代家が採掘のために敷いたというトロッコの跡が縦坑から対岸へと見事に残っていた。周辺にはさすが紀伊半島の一角、沢山の銅や水銀の付着した鉱石の残骸が散乱している。おそらく採算に合わないから放棄されたのであろうが、最盛期の江戸時代元禄年間には鉱石の重さで換算すると年間200トン近く産出したという。銀鉱石も年間100トン以上産出した時期もあるらしく、幕府直轄の鉱山としてかなり重要な役目を果たしていたことが判る。

大通洞坑を後にして、さらに上流へ登ると、そこには日之丘稲荷があった、稲荷の祭られていた場所には直ぐにそれと判る鉱滓や炉壁が大量に散乱している。この地で精錬していたのであろう。日之丘が「火之丘」の転じたものであるという説もこれでうなずける。そう言えば京都の山科にも日ノ岡があるが、この地は有名な製鉄遺跡の見つかった場所である。或いは地名もそこから来ているのであろうか。

周辺には銅精錬に携わった人々の作業小屋であろうか、狭い空間を切石で仕切ったかつての建物跡が長屋風に並んでいるのも認められる。

(登り口にある「青川峡キャンピングパーク」全国でも一二の評判のキャンプ場だという。確かに!冬場は半額らしい。来年の分布はここに泊まり込んでやりたいな!なお、思いつきを一つ。青川という川の名前は「青生」から来ていて、「丹生」の語義同様、上流の銅鉱山の緑青の青と関係があるのではと思いついた。駄目?)

先のHadorian’s Wallのチェスターのフォートでも明かな通り、こうした作業人夫や兵士、仕丁達の生活、仕事場空得感は極めて狭く劣悪でした。もっと元気があれば先の峠まで行くのですが、既に膝が笑い出していましたし、次もありますので諦めました。もっともその次というのが大変なところで、結局目的地に到達せず、帰ってきました。もちろん膝は両足ともガクガク。江戸橋から研究室まで歩くのすら大変でした。

ここをクリックしてランキング登録にご協力下さいよろしくお願いします。