このところ、旧出雲街道沿いにある駅を訪ねています。

前回に訪ねた鳥取県のJR根雨駅に続き、今回は、鳥取県の旧出雲街道沿いにあるJR伯耆溝口駅を訪ねて来ました。

白壁がまぶしいJR伯備線の伯耆溝口(みぞぐち)駅です。 鳥取県西伯郡伯耆町溝口(みぞくち)にあります。駅名と町名が異なっているのは、昭和59(1984)年5月1日に、日野郡溝口(みぞぐち)町が町名を「みぞくち」町に改称したことによるそうです。日野郡溝口町が現在の西伯郡伯耆町溝口になったのは、平成17(2005)年に西伯郡岸本町と合併したことがきっかけでした。

伯耆溝口駅を訪ねるため、JR新見駅から米子行きの普通列車に乗車しました。乗車したワンマン列車の単行気動車、キハ120335号車、平成7(1995)年10月新潟鉄工所製の車両です。キハ120系気動車は、JR西日本岡山支社に15両が所属しています。

上石見(かみいわみ)駅を過ぎた踏切の先で、駅舎もホームも設けられていないのに、複線になった区間がありました。列車は左側の線路(2番線 下り副本線)に入り停車しました。特急列車に乗車していると気がつきにくいのですが、昭和48(1873)年に開設された下石見(しもいわみ)信号場です。特急列車の追い越しや列車の行き違いのために使用されています。

1番線(上下本線)を、出雲市駅行きの”特急やくも7号”が追い抜いて行きました。

江尾(えび)駅の先にもう一つ信号場がありました。上溝口信号場です。乗車していた列車は、左側の線路(2番線 下り副本線)に入り停車しました。右側の線路(1番線)は上下本線になっており、行き違いがない場合は、上り、下り列車とも右側の線路を使用し、行き違いがある場合には、それぞれ左側通行をすることになっているようです。

左側に白い駅舎が見えました。新見駅から約1時間45分、伯耆溝口駅に着きました。正面に、島式1面2線のホームが見えました。列車は左側の1番線に入りました。

列車は、次の岸本駅に向かって出発して行きました。

伯備線は、山陽本線倉敷駅(岡山県)と山陰本線伯耆大山駅(鳥取県)を結ぶ鉄道です。山陽と山陰を結ぶいわゆる陰陽連絡路線の一つです。

伯備線は、大正8(1919)年8月10日、伯耆大山駅・伯耆溝口駅間が、伯備北線として開業したことに始まります。 伯耆溝口駅はこの時、終着駅として開業しましたが、大正11(1922)年3月には伯耆溝口駅・江尾駅間が開業し通過駅となりました。 すでに、開業から1世紀が経過しています。

長いホームを米子駅側の端までやって来ました。左側には貨物輸送が盛んだった頃のホームの跡が見えます。

伯備線の岡山県側からの開業は少し遅れ、大正14(1925)年に倉敷駅・宍粟駅(現・豪渓駅)間が開業しました。そして、昭和3(1928)年、最後に残っていた備中川面駅・足立駅間が開業して全通し、伯備線と改称しました。

現在の伯備線は、倉敷駅・備中高梁駅間と、井倉駅・石蟹駅間だけが、複線区間になっています。

ホームを新見駅側に向かって引き返します。駅名標の先に駅舎とホームの待合室が見えます。 駅名標の裏側には桜並木が見えます。

伯耆溝口駅は、新見側の江尾駅から9.2km、次の岸本駅まで5.0kmのところにあります。

2番線の外側に、保線用の側線が設けられていました。満開の桜がきれいです。

ホームの待合室付近まで来ました。側線の車止めの向こうに、白壁の駅舎が見えます。2階部分に鬼の像が飾られています。

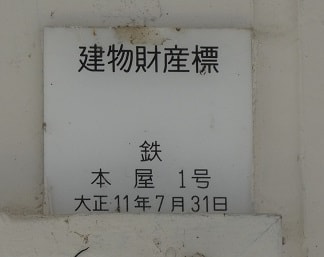

ホームの待合室の内部です。長いベンチがありました。「鉄 旅客上家 1号

昭和38年10月11日」と書かれた建物財産標があるということでしたが、見つけることができませんでした。

ホームの新見駅側の端まで来ました。ホームから下ると構内踏切、右側に駅舎、駅舎の左側の四角形の建物は伯耆町溝口分庁舎。左側の小高い所には、伯耆町民体育館や武道館があります。

駅舎の2階部分に鬼の像が飾られていますが、伯耆町は「鬼伝説」で知られています。第7代孝霊天皇の時代、この駅の東方(ホームの左側)にある鬼住山(きずみやま 標高326m )には、鬼が住んでおり、人々を苦しめていました。 孝霊天皇は鬼退治をするため、鬼住山の南の山に陣を張りました。

構内踏切で駅舎に向かいます。

孝霊天皇は、笹巻きの団子を3つ並べ鬼をおびき出し、そこに出て来た弟の乙牛蟹(おとうしかに)を弓矢で射止めました。 その夜、天津神のお告げがあり、そのお告げの通りに、刈り取った笹を山積みにして待っていたら、3日目の朝、強い南風が吹いたそうです。そのため笹の葉は鬼の住処に向かって動き鬼の身体にまとわりついたため、兄の大牛蟹(おおうしかに)は、「降参だ、天皇の配下で北を守る」と言ったそうです。天皇は「お前の力で北を守れ」と言って、鬼を許したということです。

駅舎前です。伯耆駅舎は、伯耆町が建設した「遊学館」というコミュニティー施設(公民館やシルバー人材センターなど)を併設したつくりになっています。土蔵の形をした施設が見えます。手前の「伯耆溝口駅」と書かれた左側に、鬼のキャラクターが描かれています。伯耆町は、先に書いた「鬼伝説」で、町の活性化を図っているそうです。

この時、新見方面に向かう貨物列車が到着しました。そのまましばらく停車した後、出発して行きました。

伯耆溝口駅は、かつては、乗車券の発売だけを個人や法人等に委託する簡易委託駅でしたが、平成27(2015)年からは無人駅になっているそうです。

出口に向かってベンチ、その上には時刻表、運賃表、掲示物が並んでいます。

駅舎の右側は、ベンチが並ぶ待合いのスペースになっています。

駅前広場から見た駅舎です。2階部分の外側の周囲4ヶ所に、鬼の像が飾られています。 この土蔵風の駅舎は、平成7(1995)年4月に竣工したそうです。

広々とした駅前ロータリーです。まっすぐ進んだ先は日野川です。

旧出雲街道は、前回訪ねた根雨の町から、舟場で日野川を渡り、そこから二部、三部の集落を抜けて、溝口宿の手前で、再び日野川を東に渡って溝口宿に入っていました。 伯耆町溝口は、江戸時代に、松江藩が参勤交代のために整備した旧出雲街道の宿場町として、また様々な物資の集散地として、賑わって来ました。

かつての雰囲気を残す溝口の町並みをたどることにしました。駅前から日野川方面に向かい最初の交差点を左折して進みます。

多くのお宅が改装されていますが、かつての面影を残すお宅もありました。

右側は、2階部分が低い厨子2階建てに袖壁(うだつ)のついたお宅です。格子戸のついたお宅もありました。壁に平瓦を張って、目地に漆喰を盛り上げたなまこ壁のお宅もありました。

神社の鳥居と参道を見ながらさらに進みます。

石州瓦が葺かれたお宅も並んでいます。

伯耆町役場の溝口分庁舎です。かつては、この付近に本陣が置かれていたそうです。松江藩が整備した本陣は、七里茶屋と呼ばれていたようです。

溝口の名は、日野川の川床が高く、水路の取入口付近に河床があったことで名づけられたそうです。 そのような状況のため、日野川は、増水や氾濫による川止めも多かったそうです。松江藩は、文久2(1862)年に、旧出雲街道のルートの変更を行うことにしました。溝口宿の手前で、日野川を渡ることを避け、根雨宿から二部宿を経て、天万宿から米子宿へ向かうルートに変更したのです。

こうして、溝口宿が担っていた機能は、二部宿が担うことになりました。溝口宿は、政治的、経済的に衰退して行きました。 旧本陣は払い下げとなり藩校が開かれたそうです。その後、旧溝口町役場になっていったそうです。

満開の桜の下、灯籠や様々な石碑が残る一角がありました。見上げると「二部 南部(→右への矢印)」と書かれた道路標識がありました。ここで右折して、日野川に向かって進みます。

溝口小学校を左に見ながら進み、日野川の手前で、国道181号に合流することになります。左折して進みます。

日野川に架かる鬼守橋(きもりばし)を渡ります。溝口宿に替わった二部宿へ

は、向こう岸を左に向かって進んで行くことになります。

台地の上に、緑の鬼の像が見えました。 無料の公園、”おにっ子ランド” のシンボルです。隣接して ”鬼ミュージアム” があるそうです。

鬼の像が飾られた白壁のJR伯耆溝口駅を訪ねて来ました。

旧出雲街道の雰囲気を残す町並みと鬼伝説など、見どころの多い町でした。

時間の都合ですべてを見て回ることができなかったのが残念でした。