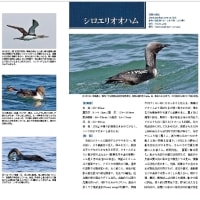

Photo by Chishima, J.

(カッコウ 2009年6月 北海道河西郡更別村)

(FM JAGAの番組 KACHITTO(月-木 7:00~9:00)のコーナー「十勝の自然」DJ高木公平さん 2015年6月1日放送)

5月下旬、カッコウの声が高らかに響き渡り、十勝野もいよいよ初夏を迎えます。カッコウが鳴けば、もう霜が降りないから豆や穀物の種を蒔いても大丈夫といわれ、「種まき鳥」と呼ぶ地方もあるくらいです。5月20日前後に渡って来て、原野や河川敷で和名の由来でもある声でにぎやかに囀ります。和名だけでなく、アイヌ語では「カクコク」、英語でも「クックー」と、世界中でその鳴き声に因んだ名前で呼ばれます。

カッコウの仲間を特徴づける習性の一つに托卵(たくらん)があります。自分で巣を作って子育てせず、宿主(しゅくしゅ)と呼ばれる他の鳥の巣に卵を産み、その鳥にヒナを育てさせるのです。北海道ではノビタキ、コヨシキリなどスズメ大の小鳥の巣に産まれることの多い卵は、その後、何とも不思議な運命をたどります。宿主の卵より数日早く孵化(ふか)したカッコウのヒナは、まだ目も開かないのに宿主の卵を巣の外に捨ててしまいます。しかも、ヒナの背中には卵を背負うのに好都合なくぼみが、生後1、2日の間だけあるというのだから、進化の不思議を感じずにはいられません。

こうして、宿主の親鳥からの世話を一手に受け、ヒナは巣立ちます。スズメ大の小鳥が、ハトほどの大きさのヒナに餌を与えているのは不自然な光景ですが、ヒナが真っ赤な口の中を見せて餌をせびると、本能的に餌を与えずにはいられないのだそうです。

(2015年5月20日 千嶋 淳)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます