宝蔵門前にて

お祭り日和である

前週には神田の新調したお神輿が4年ぶりに練り歩いたとか。雨と翌日の潮干狩りで見学こそ断念したが、2011年当時を振り返ると、祭りこそ庶民の再生の源の一つであると思う。

金曜のびんざら舞から始まった三社祭。

土曜はやること多しで、朝ランニングでカラダのスイッチを入れて戻ると、仕事のトラブルの連絡がジャンジャンと鳴っていた。結局、処理しているうちに、午前中も終わってしまい、いちばんの大神輿も担げず、夜の仲間のお祝い会の台本も手を入れられずという有様。

浅草寺裏手

それでも、こうして午後から祭りに飛び込めば、そこは江戸っ子。血が再生する。

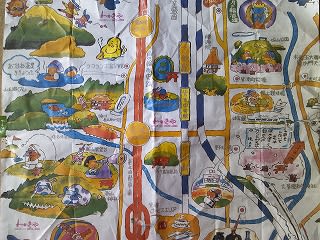

連合渡御といって、44町会の大中小のお神輿が、浅草神社に順々と詣り、お祓いをする儀式なのだ。そう、大人神輿から子供神輿まで分け隔てなく、神様をお運びする神輿をお祓いする。

浅草神社境内

威勢良く境内へ入る。

担ぎながらなのでゆがんでいる。本社前でお神輿を掲げ持ちお祓いをうける。

天気も上々。なんと晴れ晴れしいことか。

本堂前の賑わい

権現さまを出ると、聖観世音菩薩さまのいらっしゃる浅草寺でお神輿をさす。

天に向かって、神輿を腕一本で担ぎ上げ、担ぎ棒を叩くのである。

大勢のひとの見守る中の渡御は、気持ちがいちだんと高揚する。

この日夜神輿は息子に任せて新宿へ向かう。

季節風の仲間のお祝い会だからだ。

主賓のお一人、いとうさんのリクエストに応え、祭り半纏のまま大江戸線に飛び乗る。

三社祭とは無縁の人々の視線を受けつつ一路NSビルへ。

いとうみくさん、「糸子の体重計」で児童文学者協会新人賞を受賞。

近江屋一朗さん、「スーパーミラクルかくれんぼ!」で集英社みらい文庫大賞優秀賞を受賞。

近江屋さん、いとうさん、改めておめでとうございます。

また、サプライズで、せいのあつこさん、「パン食い」が児文協長編児童文学新人賞佳作を取られたということで、親分高橋秀雄さんから花束を祝辞を述べてもらった。

おめでたつづきですな。

それなのに、おいらは慣れぬ司会に台本を読んで心を落ち着かせていたが、同人の冷やかしを受けアドリブにしてみた瞬間、ご担当のお名前を間違える始末。とほほ。

それでも、晴れやかで、おめでたい同人の顔を見て、花束に包まれた祝辞に耳を傾ければ、刺激を受けること多しでござる。

祭り半纏をまとい、近江屋さん、いとうさんのロングセラーを祈願した。

お二人とも、新作がつづくとか。祈願するまでもなかったかと、感心しきり。

ここでこの夜は完全に電池切れ。二次会をドロンした。

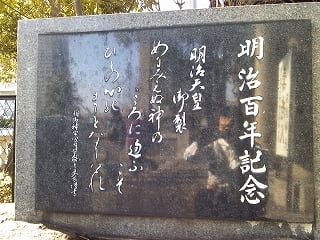

浅間神社前

翌朝は比較的のんびりと過ごす。

ここのところ、息つく暇がなかった。

たまにはこういう時間がたとえ1時間でも必要なんだな。

10時半から大人神輿を担ぎ、午後の本社神輿に備える。

浅間神社と浅草警察署の前で、象三の半纏が勢ぞろいして待ち構えた。

二之宮の頭は擬宝珠。そう天ぷらを脂を擬宝珠にこすりつけの、擬宝珠の形である。

本物のお馬さんが登場し、地に響く熱気と人の怒声が飛び交うといよいよお出ましなのだ。

本社神輿 二之宮

最初は押し合いへし合い、一つのケーキを取り合う様である。

その殺到も、10分もすれば落ち着く。

おいらもたっぷりと担がせていただきました。

中学に上がったばかりの息子も、気合十分、何度もトライして友だちと本社神輿を見事担ぎ上げたのでござる。

いつまでこうして息子と神輿が担げるものか。

景気のいい、三本締めでことしも無事に渡御を終えたのだ。

担ぎ手の皆さま、青年部の皆さま、ほんとうにお疲れさま。

喧嘩もあった。

三社権現さま、来年も担ぎます。

どうぞよろしゅう