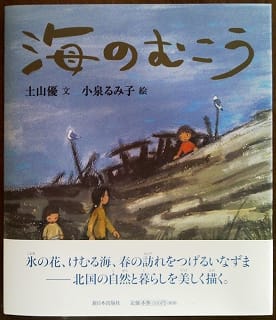

「海のむこう」

著:土山優 画:小泉るみ子

新日本出版社発行

2013年8月10日第1刷

海が好きだ

南国の柔らかい水も、北陸の猛々しい飛沫も、はるか地平線の彼方を眺め、波の音に耳を澄ませば、不思議と心が落ち着く。

自然の力に油断はならないけど、畏怖と謙虚を忘れなければ、人は太古からこの膨大なる恵みを享受し、崇高なパワーと折り合いをつけてきたのだ。

20年以上前、留萌から稚内まで、海岸線を一気に走り抜けた。

富良野回りで永遠と思える国道をゆくと、唐突に開けた大海原が見えた。あの感動は忘れない。

後藤竜二氏が言っていたのだから、絵本はその描かれる線と点と色彩にすべてがあるのだろう。

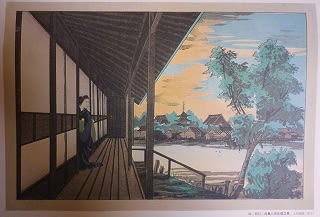

お隣の美唄で育った小泉氏の本領がまさに発揮されている。

記憶に留めてある広大な国の空、土地、堅牢な家、糧となる舟、いずれも不可欠なものであり、自由と縛りのなかの表出の多彩に、リアルな映像以上に想像力が掻き立てられる。

だがそのベースには、コタンの潮騒を聴いて育った少女の感性と体験が流れているのだ。結局、どちらが欠けても商品にならないのだから、生命の営みのようなものだ。

絵本の奥深さを感じ、ため息する。

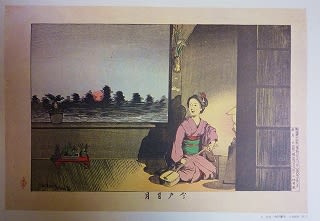

頁を捲ると、多感で繊細で活発な少女があちらこちらに跳ねている。まるで絵本から飛び出しそうな勢いで。。

海風が頬に当たるくらい伸び伸びと描かれたコタン浜、親密な家族の声、日々を生きる活力がそこかしかで息づいている。

表紙の空の色が、鈍色に近い蒼、暗い印象を持ったが、そこが北海の本領だとするならば、誠に信を伝えていることになる。

かつて海岸線を走っていると、ときおり波ごと引き込まれる怖さも味わった。

海のむこう。

少女はこの大いなる命の源泉に、どんな壮大な夢を託したのだろう。

「潮騒の音がコタンの子守唄」 海光

巻末に添えられた、イラストをみたら、胸に迫るものがあった。

子供の頃に仰ぎ見た大きな空。海の上を思う存分飛翔できたら、そのとき人は何を思うのか。

きっと読むほどに、読む年代によって、感じ方は千差ある。

内なる豊穣な語彙を削いだひと文字ひと文字に、土地の人の存在を感じた。

誰よりも知的好奇心旺盛で、闊達な少女ここにあり。

土山さん、初出版おめでとう。

それぞれにしか紡げない物語はたしかにここにある

秋田産「天壽」

秋田産「天壽」

かっぱ寺曹源寺

かっぱ寺曹源寺 かっぱのお八つ

かっぱのお八つ