映画『関の彌太ッペ』は、「瞼の母」ならず、いわば「瞼の妹」だった。映画の弥太郎は、小さい頃両親に死なれ、たった一人の身内の妹とも生き別れたという設定になっていた。弥太郎は妹に会いたい一心で、股旅を続けている。胴巻きに入れ大切に持っている五十両の金も妹に上げるためだし、妹が田舎町の女郎屋で働いているという情報を得たため、弥太郎は心を弾ませ会いに行く。その途中で、お小夜という女の子に会って、川に落ちて溺れるところを救うのだが(ここも原作にはない)、小さい女の子を見ると、妹を思い出すという弥太郎の心理描写はすべて映画のシナリオで付け加えたことだった。女郎屋を探しあて、同輩の女郎から妹の死を聞く場面も映画上の創作。墓参りも同じ。

映画では、妹が死んだことを知って、絶望した弥太郎がすさんだ生き方をするようになるのだが、原作にはそうした重大な転機はない。弥太郎がずっと刃の中をくぐってきたので、七年経ってお小夜に再会する時には顔つきが変わってしまったというだけである。

これは、私の正直な感想だが、弥太郎に妹への思慕の念を抱かせたのは、成功だった。この主人公の性格に奥行きを与え、観客が共感できる愛すべき人物に変えた大きな要因になったと思う。ストーリーは複雑になるが、お小夜に対する弥太郎の思い入れも行動も理由付けがはっきりしたからだ。原作はその点、あいまいであり、弥太郎という人物も単純だった。原作を読んでから、映画のシーンを思い浮かべてみると、映画は妹への思慕をしつこいほど描写しているのが分かる。後半、弥太郎がお小夜の様子を見に行く前に、お茶屋で病気になり、女の子を可愛がる場面を挿入したのも、くどいほどだった。成澤昌茂は、非常に論理的で緻密なシナリオ構成をする脚本家であるが、ある意味懲りすぎるきらいもあるかもしれない。

映画で箱田の森介を演じた木村功を私は高く買っている。このことは前に述べた。が、原作を読むと、森介の性格付けがずいぶん違うことが分かる。原作の森介は、短慮で一途だが、物分りは良く、さっぱりとした性格のやくざである。それに対し、映画の森介は屈折した、何か複雑な心理を持った人物になっていた。また、映画では森介が登場する場面を増やし、森介のためにわざと筋書きを変えている。お小夜の父親の和助を斬るのも森介であるし、お小夜に持たせた五十両入りの胴巻きを持ち逃げするのも森介である。原作では、和助は、弥太郎と争っている時に手傷を負い、娘を頼むといって、自殺同然、川に身投げする。つまり、森介は、和助・お小夜の父娘が登場する最初の場面には出てこない。映画では、弥太郎が森介を追いかけて、金を奪い戻し、井戸端で兄弟分の契りをする。そして、沢井屋へ引き返し、五両引いた残りの四十五両を黙って、窓辺に置いて、去っていくが、ここももちろん原作にはない。原作は簡単で、弥太郎が沢井屋にお小夜を連れて行った時に、五十両を無理矢理預けて終わりである。花の咲き乱れた垣根越しに弥太郎がお小夜を眺めるシーンは、映画だけのものだった。

さて、原作で森介が出てくるのは、弥太郎がお小夜を沢井屋に預けて七年が経ってからである。ばくち場での喧嘩がもとで、弥太郎と勝負を決しようとして、森介が登場する。二人で果し合いをやる場面が第二幕になるが、笹川の繁蔵が仲裁に入って、二人の仲をまとめ、ここで、兄弟分になる。映画は、豪雨の中、竹林でやくざの乱闘シーンがあり、敵味方に分かれていた弥太郎と森介と再会する。ただし、料理屋で、旅回りの親分才兵衛(月形龍之介)から沢井屋のことを二人が聞くくだりは、原作も映画も同じ。

原作はそこから第三幕になり、再び沢井屋の場面となる。森介が沢井屋へ乗り込んでからの展開は、映画も原作に忠実だった。森介がお小夜に一目惚れし、とんだ厄介者になっているのを、弥太郎が知って、森介を連れ去ろうとする場面まではほぼ同じ。映画では、弥太郎が森介を裏山へ連れて行き、誰も見ていない所で斬り殺すが、原作でも森介が弥太郎と争う場面があるが、これはお小夜の前だった。お小夜が森介をかばい、弥太郎に大恩人だから斬らないでくれと懇願する。それを聞いて、原作では思い余って弥太郎が本当のことをお小夜に打ち明ける。森介はそれを聞いて反省し、お小夜からきっぱり手を引く。

映画では、あの有名なセリフ「この娑婆にゃー、つれえーこと、悲しいことがたくさんある。だが忘れるこった。忘れて日が暮れりゃー明日になる…」があり、そのセリフを聞いて、お小夜が弥太郎だと気づく。このセリフ、実は成澤昌茂の創作だった。長谷川伸のセリフではないので、注意しておきたい。弥太郎が恩人だったとお小夜が知るに至るまでの話の持って行き方は、映画の方がずっと良い。映画の方がいつまでも印象に残ると思う。

原作では、そのあと、弥太郎がやくざの追っ手と斬りあいをするが、森介が助太刀する。これが雨の中。やくざをみな(三人だが)叩き斬って、弥太郎と森介は、やくざの脱ぎ捨てた雨合羽を一緒に羽織って、旅に出る。二人を見送るお小夜初め沢井屋の面々。ここで舞台は幕になる。

映画は、黙って去って行った弥太郎をお小夜が追いかける。「旅人さん」と大声で呼びながら探し回る小夜を、橋げたの陰でじっと見守っている弥太郎。そして、暮六つの鐘の響く中、やくざと果し合いの場所へ向かう弥太郎の後姿。笠をほうり投げ、進んでいく。実に印象的で胸を打つ映画のラスト・シーンだった。

草葉の陰で原作者の長谷川伸がどう思っているかは知らないが、結論的に言えば、映画『関の彌太ッペ』は、原作を見事に映像化し、原作を上回る作品だった。筋立ても登場人物もやや単純に感じられる戯曲「関の弥太ッペ」を、映画は深め、しかも美しく表現していたと思う。

映画では、妹が死んだことを知って、絶望した弥太郎がすさんだ生き方をするようになるのだが、原作にはそうした重大な転機はない。弥太郎がずっと刃の中をくぐってきたので、七年経ってお小夜に再会する時には顔つきが変わってしまったというだけである。

これは、私の正直な感想だが、弥太郎に妹への思慕の念を抱かせたのは、成功だった。この主人公の性格に奥行きを与え、観客が共感できる愛すべき人物に変えた大きな要因になったと思う。ストーリーは複雑になるが、お小夜に対する弥太郎の思い入れも行動も理由付けがはっきりしたからだ。原作はその点、あいまいであり、弥太郎という人物も単純だった。原作を読んでから、映画のシーンを思い浮かべてみると、映画は妹への思慕をしつこいほど描写しているのが分かる。後半、弥太郎がお小夜の様子を見に行く前に、お茶屋で病気になり、女の子を可愛がる場面を挿入したのも、くどいほどだった。成澤昌茂は、非常に論理的で緻密なシナリオ構成をする脚本家であるが、ある意味懲りすぎるきらいもあるかもしれない。

映画で箱田の森介を演じた木村功を私は高く買っている。このことは前に述べた。が、原作を読むと、森介の性格付けがずいぶん違うことが分かる。原作の森介は、短慮で一途だが、物分りは良く、さっぱりとした性格のやくざである。それに対し、映画の森介は屈折した、何か複雑な心理を持った人物になっていた。また、映画では森介が登場する場面を増やし、森介のためにわざと筋書きを変えている。お小夜の父親の和助を斬るのも森介であるし、お小夜に持たせた五十両入りの胴巻きを持ち逃げするのも森介である。原作では、和助は、弥太郎と争っている時に手傷を負い、娘を頼むといって、自殺同然、川に身投げする。つまり、森介は、和助・お小夜の父娘が登場する最初の場面には出てこない。映画では、弥太郎が森介を追いかけて、金を奪い戻し、井戸端で兄弟分の契りをする。そして、沢井屋へ引き返し、五両引いた残りの四十五両を黙って、窓辺に置いて、去っていくが、ここももちろん原作にはない。原作は簡単で、弥太郎が沢井屋にお小夜を連れて行った時に、五十両を無理矢理預けて終わりである。花の咲き乱れた垣根越しに弥太郎がお小夜を眺めるシーンは、映画だけのものだった。

さて、原作で森介が出てくるのは、弥太郎がお小夜を沢井屋に預けて七年が経ってからである。ばくち場での喧嘩がもとで、弥太郎と勝負を決しようとして、森介が登場する。二人で果し合いをやる場面が第二幕になるが、笹川の繁蔵が仲裁に入って、二人の仲をまとめ、ここで、兄弟分になる。映画は、豪雨の中、竹林でやくざの乱闘シーンがあり、敵味方に分かれていた弥太郎と森介と再会する。ただし、料理屋で、旅回りの親分才兵衛(月形龍之介)から沢井屋のことを二人が聞くくだりは、原作も映画も同じ。

原作はそこから第三幕になり、再び沢井屋の場面となる。森介が沢井屋へ乗り込んでからの展開は、映画も原作に忠実だった。森介がお小夜に一目惚れし、とんだ厄介者になっているのを、弥太郎が知って、森介を連れ去ろうとする場面まではほぼ同じ。映画では、弥太郎が森介を裏山へ連れて行き、誰も見ていない所で斬り殺すが、原作でも森介が弥太郎と争う場面があるが、これはお小夜の前だった。お小夜が森介をかばい、弥太郎に大恩人だから斬らないでくれと懇願する。それを聞いて、原作では思い余って弥太郎が本当のことをお小夜に打ち明ける。森介はそれを聞いて反省し、お小夜からきっぱり手を引く。

映画では、あの有名なセリフ「この娑婆にゃー、つれえーこと、悲しいことがたくさんある。だが忘れるこった。忘れて日が暮れりゃー明日になる…」があり、そのセリフを聞いて、お小夜が弥太郎だと気づく。このセリフ、実は成澤昌茂の創作だった。長谷川伸のセリフではないので、注意しておきたい。弥太郎が恩人だったとお小夜が知るに至るまでの話の持って行き方は、映画の方がずっと良い。映画の方がいつまでも印象に残ると思う。

原作では、そのあと、弥太郎がやくざの追っ手と斬りあいをするが、森介が助太刀する。これが雨の中。やくざをみな(三人だが)叩き斬って、弥太郎と森介は、やくざの脱ぎ捨てた雨合羽を一緒に羽織って、旅に出る。二人を見送るお小夜初め沢井屋の面々。ここで舞台は幕になる。

映画は、黙って去って行った弥太郎をお小夜が追いかける。「旅人さん」と大声で呼びながら探し回る小夜を、橋げたの陰でじっと見守っている弥太郎。そして、暮六つの鐘の響く中、やくざと果し合いの場所へ向かう弥太郎の後姿。笠をほうり投げ、進んでいく。実に印象的で胸を打つ映画のラスト・シーンだった。

草葉の陰で原作者の長谷川伸がどう思っているかは知らないが、結論的に言えば、映画『関の彌太ッペ』は、原作を見事に映像化し、原作を上回る作品だった。筋立ても登場人物もやや単純に感じられる戯曲「関の弥太ッペ」を、映画は深め、しかも美しく表現していたと思う。

さて、映画「関の彌太ッペ」。映画は原作をベースにしたからこそ、構成に成功していると思います。ボクも昔、戯曲を読んで妹の部分がオリジナルであることを知りましたが、あれがあったから主人公のお小夜への思いが具体的になって理解できるんですよね。原作のままだと、何であそこまで行きずりの女の子に親切にするの? っておもうばかりですから。長谷川作品に通底している優しさをよく汲み取っていると思います。

このことは「沓掛時次郎 遊侠一匹」の最初の渥美清の弟分のシーンも同じですよね。あれも映画のオリジナルで、あそこを付け加えることで、やくざ渡世のからくりを知ったはずの時次郎のそれから背負い込む悲劇が一層協調されていると思います。

森介が死ぬのも、主人公のお小夜への優しさですね。長谷川伸はむやみと人殺しの場面を書いていないですが、あそこで彌太郎が森介を殺すことで、そのあとのお小夜とのムクゲの花を間にした場面が際立ってきていると思います。

昔、友達が簡単に兄弟分になって簡単に殺すんだなって言ったことがありますが、決して簡単には弟分の命を奪っていないですね。

自分はやくざ者である上に人殺しでもあることを彼は十分わきまえている。だから、ムクゲの花はお小夜の住むきれいな世界には入れない結界ですよね。お小夜は「兄さんになってください」って言うけれど、もちろん、彌太郎も森介を殺したことをよしとしていない。だから、最後の決闘のシーンでは自分も死ぬ覚悟でヒタヒタと歩いていったと思います。それを見送るはなむけが梵鐘の響きと道端に咲いた彼岸花というわけで・・・。

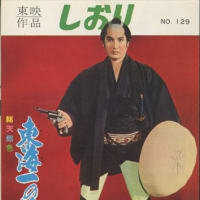

ちなみに、テレビで観たきりですが、大映の戦後すぐの黒川弥太郎版(お小夜は松島トモ子と山本富士子)、カラーになってからの長谷川一夫版(お小夜は奥村敦子と中村玉緒)では、どちらも原作通り、森介は死んでいません。でも、錦之助版を観た後だったので、映画そのものが面白くはなかったです。キネマ旬報の映画事典に前二作は山下版に遠く及ばないとありましたが、同感です。

「関の弥太っぺ」については青山さんの言われる通りで、弥太郎に妹がいる設定にしたことで作品が生きたと思います。私も同感ですね。

原作では森介がわざと弥太郎に斬られるように体を預けるのですが、映画はどうだったかと思って、また確かめました。が、そうではないようでした。弥太郎は仕方なく刀を抜くのですが、そして森介はあっさり斬られてしまいますが、わざと斬り殺されるようにした様子には見えなかった。森介は殺してもいいですが、ここは、やはり原作のように演出した方が良かったと思います。森介は「兄貴!」と声を上げて死にますがね。

この映画、細かいところで、やや不満が残ります。とくに、十朱幸代のお小夜のセリフがもう一つ練れていません…。

これはどうでもいいことかもしれませんが、ラストシーンの暮れ六つの鐘なんですが、七回鳴るのはどうしたわけでしょうか?

長谷川一夫の「弥太っぺ」は今度観てみます。黒川弥太郎って、新国劇から映画界に入った時、長谷川伸に芸名を付けてもらったんですね。黒川は本名で、弥太郎の名前は長谷川御大からもらったそうです。黒川の「関の弥太っぺ」は、念願の役だったようですが、映画は良くなかったんですか?ビデオがあれば、これも観てみたいですが…。

「沓掛時次郎」は、この間、雷蔵のを観ました。新珠美千代との共演でしたが、作品は原作に忠実でしたが、やはり錦之助と池内淳子の方がずっと良かった。先入観抜きにしても…。今度また、加藤泰の「沓掛時次郎」の記事を書いて、長谷川伸の三部作はもう打ち止めにしたいと思っています。

青山様もムクゲと書いておられますね。何処かで読んだような気がしてたのですが、やっぱりそうですね。

「関の弥太ッペ」原作と全然違うのですか?「沓掛時次郎」は渥美清さんの部分がオリジナルとは聞いてました。雷蔵版のあらすじを読んで、かなり違うなあ~とは思っていましたが錦之助版を先に見たので、見る気はしませんでした。作品自体、評価はそんなに高くはなかったのでしょうね。雷蔵の代表作の中にははいってませんね。

原作必ずしも良いとは言えない、の典型でしょうね。でも「関の弥太ッペ」も「沓掛時次郎」も(遊侠一匹が正式名のようですが・・)錦之助版の方が主人公の気持ちが分り易いですし、納得できますね。それとやっぱり、錦之助が演じた!というのが(ファン馬鹿?)最大の成功の理由だと思います。

股旅者をやらしたら、錦之助の右に出る者

はいないです。(戦前の作品は知りませんが・・)カッコイイ!!