3001年終局への旅

3001年終局への旅アーサー・C・クラーク/伊藤典夫訳

(2001年 早川書房)

太陽の盾

アーサー・C・クラーク&スティーヴン・バクスター/中村融訳

(2008年 早川書房)

いずれも、軌道エレベーターを初めて取り上げた本格SF「楽園の泉」のクラーク氏の著作です。「3001年終局への旅」は、有名な「2001年宇宙の旅」のシリーズ4作目であり完結編。初作から実に1000年後の世界が描かれています。「太陽の盾」は、「3001年」と結びつきが深い上、氏の最終作となったため、一緒に取り上げました。今回は軌道エレベーター構想については「3001年」に重点を置き、最後に「太陽の盾」に触れる形でまとめたいと思います。

「3001年 終局への旅」のあらすじ 時は31世紀。1000年前の木星ミッションで、コンピューター「HAL9000」によって宇宙空間に放り投げられ、行方不明になった「ディスカバリー号」の船長代理、フランク・プールが発見される。蘇生した彼は31世紀の驚くべき世界を目にした後、再び木星圏へ向かう。

1.「3001年」の軌道エレベーター

本作には、究極といっていいほど大規模化した軌道エレベーターが登場します。

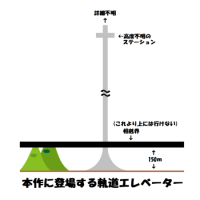

具体的な数値が少ないので大まかな姿しかわかりませんが、31世紀の地球には、赤道上に4基の軌道エレベーターが等間隔で建造されています。アフリカ、アジア、アメリカ、パシフィカ(太平洋圏)の4か所に「タワー」があり、4基はオービタルリングで結ばれている上、リング上に膨大な居住空間が設けられているようです。円筒状のタワーも巨大で、何千層もの居住空間や低軌道ステーションのようなものがあり、タワーとリングからなる構造物と、そこに営まれる空間が「スター・シティ」と呼ばれています。

宇宙船はタワー上部で発着し、人工衛星もこの巨大構造物が機能を代替するために飛んでいません。多くの人々がスター・シティで暮らしています。著者自身による巻末解説によると、これだけの規模であれば、地球上の全人口を収容できるとか。

ただしここで暮らす人々は低重力に慣れ切ってしまっているため、地上で生活できない人も多いようです。本作の主人公フランク・プールも、スター・シティで蘇生したため、地球には補助器具をつけて短時間だけ降りています。このほか、巨大な公園があったり、低重力を利用したバレエにプールが挑戦したりと、およそ人間社会に必要なものがほとんど備わっているようです。

宇宙から地球を見ると、均等に4方向へ伸びたタワーとオービタルリングからなるスター・シティは「赤道上空をめぐる幅広の金属バンド」に見えるそうで(126頁)、「機動戦士ガンダム00」によく似た光景の描写があります。「00」が本作を参考にしているのは間違いないでしょう。

このほか、木星の衛星ガニメデにもエレベーターを建造し、宇宙では貴重な資源である氷を遠心投射によって目的地への軌道に乗せる発想も登場します。1000年先だけあって、本作における軌道エレベーターは、あるべきすべてを備えた極めつけのモデルといえます。

2.ストーリー展開と31世紀の世界

前半は、21世紀の人間であるプールの視点を通じ、31世紀の発達した世界を紹介していて、“プールの31世紀ツアー”といった趣です。軌道エレベーター以外の特徴を挙げてみます。

この時代、慣性制御が実現していて、加減速で苦しむことがありません。また、「ブレインキャップ」という脳に直接働きかけるインターフェイスによって、大量の情報が労せずして習得でき、これが終盤で重要な役割を果たします。政府の政策は、コンピューター内でシミュレーションしてから実行に移すそうです。動物性タンパクは合成で、「死骸を食べる習慣」はないとか(111頁)。こういう表現をされると食欲なくしますね。

衛星による通信網など、クラーク氏の発想は実現したものが多く、先見性は誰もが認めるところですが、本作は氏の発想のカタログ的要素も持っているようです。

後半は、シリーズの柱ともいえるモノリスとの関係などに触れていきますが、木星は「2010年宇宙の旅」(映画タイトルは「2010年」)で核融合反応を起こし、「ルシファー」と呼ばれる第二の太陽になりました。この影響により、本作ではその木星=ルシファーの衛星エウロパで生命が進化を遂げています。プールが眠っていた1000年間のこうした変化も見どころですし、やがて人類が神にも等しいモノリスと、それを司る知性に反逆を試みるという展開も意外で楽しめます。

3.「太陽の盾」について

2037年、太陽の活動が突如変化し、5年後に地球を未曾有の荷電粒子の嵐が襲い、動植物が死滅するという予測がなされる。人類は被害を最小限に抑えるため、宇宙空間に地球と同じ直径の膜を作り、太陽嵐から地球を守る「盾」にする計画に乗り出す──これが「太陽の盾」のあらすじです。

この作品は「タイム・オデッセイ」というシリーズの2作目にあたり、タイム・オデッセイは、「2001年」~「3001年」の「スペース・オデッセイ」シリーズのエッセンスを受け継いだ、新たなシリーズ作品です。

軌道エレベーター(作中では「宇宙エレヴェーター」)は建造途中の姿がほんの少し登場するだけで、物語を左右する役割は果たしません。ですのでその説明は省きますが、人類を監視し時に干渉する存在を両シリーズとも「魁種属」(ファースト・ボーン)と呼ぶなど、スペース・オデッセイからタイム・オデッセイへと、構想の系譜がうかがえます。このほか、「2001年」へのオマージュとして、共通のセリフなどの遊びが随所に見られるそうです(あまり気付かなかったのですが)。

4.クラーク作品への不安

実をいうと私、単独のSF作品としての「2001年」があまり好きではありません。映画は(当時としては)驚くべき映像美を誇る歴史的作品だと思うのですが、結末は「わけわかんない」。他人に説明できる人いるんでしょうか? 「主人公は発狂した」というのが一番まともな解釈だと思うほどです。理解していると称する人がいるなら、それは独りよがりな解釈か、わかったふりをしているだけだと思います。続編(多少設定の違いがあって厳密にはパラレルなのですが)の「2010年」~「3001年」を読んでようやくちょこっとわかるという程度です。

クラーク氏には、人知を遙かに超える知性の存在を描く作品が多く、ラストがその知性に接触するなりして超自然的なすっ飛んだ体験に飛躍してしまい、わけがわからないまま締めくくるものがいくつかあります。

その最たるものが「幼年期の終わり」で、読み終えて「またかあ。。。」と落胆しました。「2001年」もそういう作品の一つです。だから今回、「3001年」と「太陽の盾」を読むにあたり、「結局最後は理解の及ばない世界にすっ飛んで終りでは?」という不安がつきまとっていました。

しかし、それは杞憂に終わりました。両作とも人間の物語に終始した、実に質の高いハードSFであり、読後感に満足を覚える快作でした。一つの作品としてもきちんと完結していて、1作目を読まなくても十分に楽しめます。

両作でクラーク氏が軌道エレベーターを扱ったことは、軌道エレベーターの建造を人類社会の必然的な帰結として氏が考えていたことの表れだと思います。氏は2008年3月に世を去りましたが、私たちはこれからも、氏が残した作品世界が現実になっていくのを見届けていくのではないでしょうか。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。