前回の記事をご覧くださった方から、『機動戦士ガンダム00』に登場する軌道エレベーターは全長5万kmでいいのではないか、というご意見をいただきました。私の説明不足のせいで、そのように考えてしまったのかも知れないと反省しております。そこで、これを機に、長年気になっていた『00』の軌道エレベーターにまつわる不明瞭な点の解明と、広く浸透している誤解についての検証を試みたいと思います。はじめに断っておきますが、作品を貶める意図はありません。私は今なお『00』をこよなく愛する一ファンです。

1. 高軌道ステーションが高度5万kmではありえない理由

大前提として「全長5万km」に間違いはないのです。TVシリーズ第2話のナレーションで、古谷徹さんが名言していますし、各情報媒体での設定紹介でも語られています。ここで指摘しているのは「高軌道ステーションは高度5万kmに位置しない」ということです。まずはこれを念頭においていただければ幸いです。

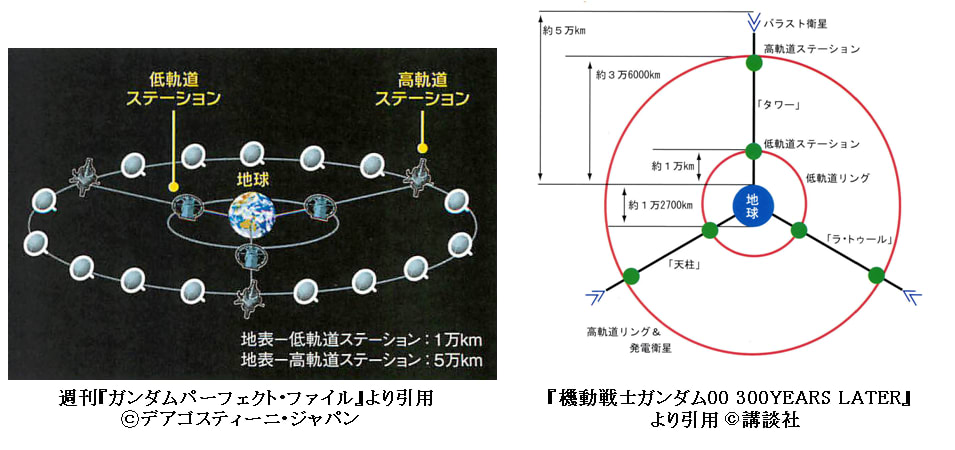

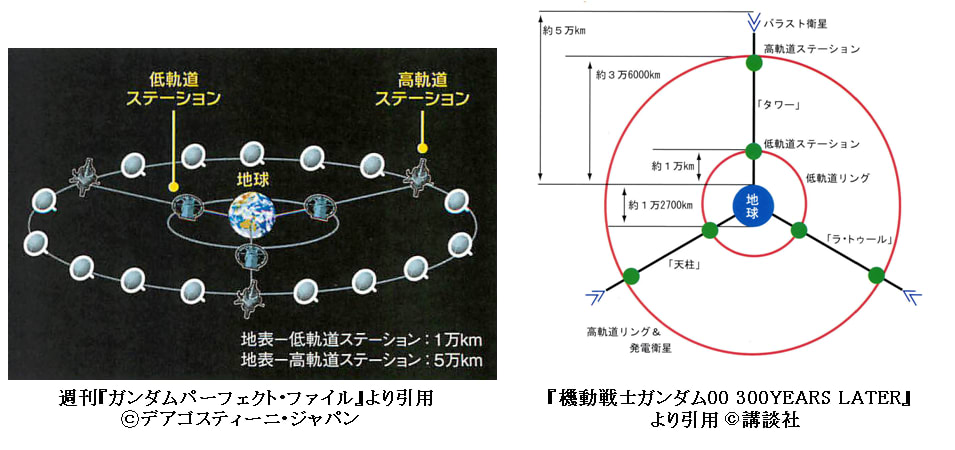

さて、前回紹介した週刊『ガンダムパーフェクト・ファイル』の記事が「地表-高軌道ステーション:5万km」「軌道エレベーターの頂上に位置する(高軌道)ステーション」といった具合に、高軌道ステーションと高軌道部オービタルリングの高度を5万kmと記載しており、私はこれが間違っていると書きました。まずはこれについて補足説明を加え、誤謬を明らかにしたいと思います。記事は以下の2点の理由から間違っており、高軌道ステーションの高度は約3万6000kmの静止軌道上でなければなりません。

(1) 高軌道ステーションは末端ではなく、その外側にバラスト衛星群が数珠つなぎに連なっている

(2) 太陽光発電衛星がリングと同期するのは、静止軌道上しかありえない

まず(1)についてですが、高軌道ステーションの外側には「バラスト衛星」という、傘の骨組みたいな物体が何重にも連なっており、これがカウンター質量の役割を果たしています。後で詳しく触れますが、本編2ndシーズンで軌道エレベーターが倒壊した際、このバラスト衛星を切り離して全体のバランス調整を図る場面が出てきます。ただし前回書いたように、作中ではこの部分の描き方がどうも中途半端というかカットが非常に少ないです。ていうか、『00』全編を通じて、高軌道ステーションより上はいつも見えそうで見えないカットばかりで、ほとんど描写がないんですよ! ( ゚д゚ )クワッ!!

次に(2)ですが、高軌道リングに沿って直径約1kmの「太陽光発電衛星」(以下、発電衛星と略します)が無数に随伴しています。発電衛星はリングとつながっておらず、独立した人工衛星としてリングと同期、すなわち同じスピードで地球を周回しています。これは静止軌道でなければ成立しません。

もし高軌道リングが高度5万kmの位置にあったら、地球の自転と一緒に回るリングやステーションに対し、発電衛星はもっと遅い速度で周回します。その速度差は秒速400mを超えてしまい、ステーションから見ると発電衛星が超音速ですれ違っていくことになります。両者が同期するのは唯一、静止軌道上だけです。単にリングだけなら5万kmでも不都合はなく、むしろ全体の安定にはその方がいいくらいなのですが、『00』の場合はリングに発電衛星が(同じ速度で)まとわりついているのが数多くのシーンから明らかです。

それ故に、高軌道リングと、それに連結する高軌道ステーションの高さは静止軌道しかありえません。実際に1stシーズン第1話では、高軌道ステーション内では無重量状態が描写されており、これも静止軌道部の描写に当てはまります(微重力下や等速度運動をしていれば似た描写も可能だけど、低軌道ステーションやリニアトレイン内ではないのは見まがいようがない)。こうでなければ物理的に破綻してしまうので、もし設定が5万kmだと明言しているなら、それは設定の方が間違っていると言わざるをえません。

で、ここまで述べてきたことについて、百聞は一見にしかずなので、以下の二つの図をご覧ください。

『00』の軌道エレベーター及びオービタルリングシステム(ORS)について、破綻なく適切に説明しているのは右の方です。

静止軌道よりも高い位置にリングを設定して安定度を高める理論もあるので、こうした考え方をするのもアリだと思うし、5万kmのリングが不可能だということはありません。しかしながら、無重量状態を現出できる静止軌道上に、何の施設も設けないということは、どう考えても不自然でしょう。これらを踏まえても、『00』においては、やはり高軌道ステーションと高軌道リングの高さは、高度3万6000kmの静止軌道に違いありません。これは、軌道エレベーターの基本原理の要であり、いわば「軌道エレベーター学」の必須事項です。ここが理解できているかどうかで、解説記事の書き方が変わってくるのでしょう。

2. 誤解が生じる背景の考察

『パーフェクト・ファイル』以外でも、これまでに同様の矛盾を何度も散見しました。むしろ『300YEARS LATER』のように正確な方が稀有と言って良いくらいで、なぜこのようなことが頻繁に起きているのか? 何かおかしい。ずっと疑問に感じていました。以下は、入手できた限りの情報を元に推し量った、私なりの結論です。

(1)『00』に登場する軌道エレベーターの全長は約5万kmである。この前提には問題ない。

(2) しかし高軌道(静止軌道)ステーションから外側にバラスト衛星があることを示す設定資料には、バラストが1個だけしか描かれておらず(重ねて描くと1個ずつの形がわかりにくいから?)、その先は省略されている(下図参照)。あるいはバラスト衛星以外の何かが存在するかもしれないが、いずれにせよバラストが1個だけで終わっているとはとうてい考えられない(本当に1個だけだとしたら、それはそれで全長が「約3万6000km」におさまってしまうので高さが矛盾する)。なおこの図では、発電衛星も省略されており、バラスト衛星が1個だけで、あとは略されていることに不自然はないと思われる。

(3) 上記(2)の設定画以外に、バラスト衛星がかなりの長さにわたって連なっていることを示す設定資料が極めて少ないか、あるいは存在しない。

(4) そのため、(2)の資料を見た人は、高軌道ステーションにバラスト1個だけがくっついた略図を、完結した正しい図だと認識し、そこが全長5万kmの末端であると勘違いしてしまい、高軌道リングも含めて5万kmと記してしまう。本編で高軌道ステーションより上の描写がほとんどないのもこのせい。そしてこの状況が今日までずっと続いていて、放映も終了して久しい現在では、設定を正確に理解し、責任を持って定義できる人もいないのではないか。

――と考えています。

3. 証拠画像(2017.8.10付記)

これまでの説明の証拠として、数少ない高軌道ステーションより上が描かれた画像を、本編より拝借してまいりました。静止軌道にある高軌道ステーションより上側が描かれることは極めて稀なのですが、本編では確かに、このように設定画通りバラスト衛星が1個しかない場面もあります。全編において確認できているのはこの1カットだけなのですが。

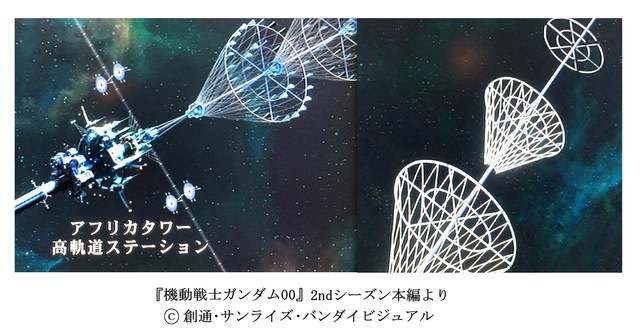

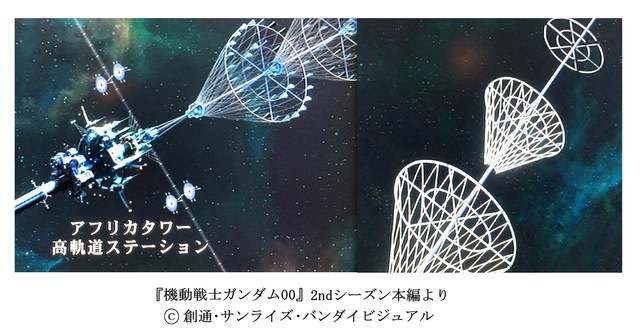

しかし、これは設定画を鵜呑みにした間違いであろうと思われます。なぜなら、2ndシーズン#17「散りゆく光の中で」で、アフリカタワー「ラ・トゥール」がする崩壊するシーンで、次のようなカットが散見されるからです。

複数付いてますね、バラスト衛星。ちなみに右の画像は、低軌道ステーションの下側のピラー外壁がオートパージされたため、全体の質量バランスをとるために、やはりオートでバラスト衛星の分解・放出が進行中のため、一番端がすでに輪っかだけになり、中央も分解しかかっている場面をを載せています。このあたりの描写も微妙に「?」がないわけではないし(TVシリーズ放映時の記憶とも若干異なる気もするのですが、これは私の記憶違いかも知れません)、わずか数秒のカットなのですが、最低限の説明描写はなされていると見受けられます。科学的に正しい描写はこちら。

で、上記の週刊『ガンダムパーフェクト・ファイル』をはじめとする間違った解釈や図と、『機動戦士ガンダム00 300YEARS LATER』のように稀有な正しい例の違いは何なのでしょうか? 憶測の域を出ませんが、記事を書くにあたり、前者は資料だけで書き、後者は当時設定を理解している人に取材をした結果なのではないだろうかと考えます。同じ取材して書く立場の人間としての感触です。

というわけで、『00』本編で、このように二通りの描き方がなされているわけですが、説明してきた通り、科学的整合性がとれる描写は後者の方であり、やはりバラスト衛星が1個しかついてない絵は、設定や科学的な基礎を正しく理解していないために生じた作画ミスであろう。やはり『機動戦士ガンダム00』に登場する軌道エレベーターは、高軌道ステーションの位置が高度3万6000kmの静止軌道部にあり、その外側は複数のバラスト衛星が連なる構造をしている。1個しかついていない描写は間違いであるというのが結論です。

4. 懺悔

以上、上から目線であげつらってしまいましたが、私もあまり偉そうなことを言えません。『00』の1stシーズン放映当時の5年半前、「軌道エレベーターが登場するお話」で『00』を紹介した時、当時公開されていた図を元に、このような図を作図して載せました(当時はこのブログはなく、宇宙エレベーター協会のHPに同じコーナーがありました)。

もちろん高軌道リングの高度を5万kmと誤解していたわけではありませんが、当時は放映開始直後で情報不足もあり、静止軌道の外側にあるだろうカウンター質量については「おおかた省略されているか、小さいけど超重いのがくっついてんだろう」などと、深く考えずに図だけ模倣していました。この場でお詫びするとともに、新しい図に張り替えておきました。

そんなわけで、私も含めて伝達不足があったと思われ、それは率直に反省します。ですが、それでも『00』の軌道エレベーターは完成度の高い、学術的にも優れたモデルであることに変わりありません。これを機に、多くの人に『00』の軌道エレベーターの正しい姿を理解し、完成度の高さを再認識していただければ幸いです。

関連記事

『機動戦士ガンダム00』の軌道エレベーター 勝手に検証

『機動戦士ガンダム00』の「ブレイク・ピラー」は起きるのか?

「『機動戦士ガンダム00』の軌道エレベーターに関する誤解の検証」に画像を加えました

1. 高軌道ステーションが高度5万kmではありえない理由

大前提として「全長5万km」に間違いはないのです。TVシリーズ第2話のナレーションで、古谷徹さんが名言していますし、各情報媒体での設定紹介でも語られています。ここで指摘しているのは「高軌道ステーションは高度5万kmに位置しない」ということです。まずはこれを念頭においていただければ幸いです。

さて、前回紹介した週刊『ガンダムパーフェクト・ファイル』の記事が「地表-高軌道ステーション:5万km」「軌道エレベーターの頂上に位置する(高軌道)ステーション」といった具合に、高軌道ステーションと高軌道部オービタルリングの高度を5万kmと記載しており、私はこれが間違っていると書きました。まずはこれについて補足説明を加え、誤謬を明らかにしたいと思います。記事は以下の2点の理由から間違っており、高軌道ステーションの高度は約3万6000kmの静止軌道上でなければなりません。

(1) 高軌道ステーションは末端ではなく、その外側にバラスト衛星群が数珠つなぎに連なっている

(2) 太陽光発電衛星がリングと同期するのは、静止軌道上しかありえない

まず(1)についてですが、高軌道ステーションの外側には「バラスト衛星」という、傘の骨組みたいな物体が何重にも連なっており、これがカウンター質量の役割を果たしています。後で詳しく触れますが、本編2ndシーズンで軌道エレベーターが倒壊した際、このバラスト衛星を切り離して全体のバランス調整を図る場面が出てきます。ただし前回書いたように、作中ではこの部分の描き方がどうも中途半端というかカットが非常に少ないです。ていうか、『00』全編を通じて、高軌道ステーションより上はいつも見えそうで見えないカットばかりで、ほとんど描写がないんですよ! ( ゚д゚ )クワッ!!

次に(2)ですが、高軌道リングに沿って直径約1kmの「太陽光発電衛星」(以下、発電衛星と略します)が無数に随伴しています。発電衛星はリングとつながっておらず、独立した人工衛星としてリングと同期、すなわち同じスピードで地球を周回しています。これは静止軌道でなければ成立しません。

もし高軌道リングが高度5万kmの位置にあったら、地球の自転と一緒に回るリングやステーションに対し、発電衛星はもっと遅い速度で周回します。その速度差は秒速400mを超えてしまい、ステーションから見ると発電衛星が超音速ですれ違っていくことになります。両者が同期するのは唯一、静止軌道上だけです。単にリングだけなら5万kmでも不都合はなく、むしろ全体の安定にはその方がいいくらいなのですが、『00』の場合はリングに発電衛星が(同じ速度で)まとわりついているのが数多くのシーンから明らかです。

それ故に、高軌道リングと、それに連結する高軌道ステーションの高さは静止軌道しかありえません。実際に1stシーズン第1話では、高軌道ステーション内では無重量状態が描写されており、これも静止軌道部の描写に当てはまります(微重力下や等速度運動をしていれば似た描写も可能だけど、低軌道ステーションやリニアトレイン内ではないのは見まがいようがない)。こうでなければ物理的に破綻してしまうので、もし設定が5万kmだと明言しているなら、それは設定の方が間違っていると言わざるをえません。

で、ここまで述べてきたことについて、百聞は一見にしかずなので、以下の二つの図をご覧ください。

『00』の軌道エレベーター及びオービタルリングシステム(ORS)について、破綻なく適切に説明しているのは右の方です。

静止軌道よりも高い位置にリングを設定して安定度を高める理論もあるので、こうした考え方をするのもアリだと思うし、5万kmのリングが不可能だということはありません。しかしながら、無重量状態を現出できる静止軌道上に、何の施設も設けないということは、どう考えても不自然でしょう。これらを踏まえても、『00』においては、やはり高軌道ステーションと高軌道リングの高さは、高度3万6000kmの静止軌道に違いありません。これは、軌道エレベーターの基本原理の要であり、いわば「軌道エレベーター学」の必須事項です。ここが理解できているかどうかで、解説記事の書き方が変わってくるのでしょう。

2. 誤解が生じる背景の考察

『パーフェクト・ファイル』以外でも、これまでに同様の矛盾を何度も散見しました。むしろ『300YEARS LATER』のように正確な方が稀有と言って良いくらいで、なぜこのようなことが頻繁に起きているのか? 何かおかしい。ずっと疑問に感じていました。以下は、入手できた限りの情報を元に推し量った、私なりの結論です。

(1)『00』に登場する軌道エレベーターの全長は約5万kmである。この前提には問題ない。

(2) しかし高軌道(静止軌道)ステーションから外側にバラスト衛星があることを示す設定資料には、バラストが1個だけしか描かれておらず(重ねて描くと1個ずつの形がわかりにくいから?)、その先は省略されている(下図参照)。あるいはバラスト衛星以外の何かが存在するかもしれないが、いずれにせよバラストが1個だけで終わっているとはとうてい考えられない(本当に1個だけだとしたら、それはそれで全長が「約3万6000km」におさまってしまうので高さが矛盾する)。なおこの図では、発電衛星も省略されており、バラスト衛星が1個だけで、あとは略されていることに不自然はないと思われる。

(3) 上記(2)の設定画以外に、バラスト衛星がかなりの長さにわたって連なっていることを示す設定資料が極めて少ないか、あるいは存在しない。

(4) そのため、(2)の資料を見た人は、高軌道ステーションにバラスト1個だけがくっついた略図を、完結した正しい図だと認識し、そこが全長5万kmの末端であると勘違いしてしまい、高軌道リングも含めて5万kmと記してしまう。本編で高軌道ステーションより上の描写がほとんどないのもこのせい。そしてこの状況が今日までずっと続いていて、放映も終了して久しい現在では、設定を正確に理解し、責任を持って定義できる人もいないのではないか。

――と考えています。

3. 証拠画像(2017.8.10付記)

これまでの説明の証拠として、数少ない高軌道ステーションより上が描かれた画像を、本編より拝借してまいりました。静止軌道にある高軌道ステーションより上側が描かれることは極めて稀なのですが、本編では確かに、このように設定画通りバラスト衛星が1個しかない場面もあります。全編において確認できているのはこの1カットだけなのですが。

しかし、これは設定画を鵜呑みにした間違いであろうと思われます。なぜなら、2ndシーズン#17「散りゆく光の中で」で、アフリカタワー「ラ・トゥール」がする崩壊するシーンで、次のようなカットが散見されるからです。

複数付いてますね、バラスト衛星。ちなみに右の画像は、低軌道ステーションの下側のピラー外壁がオートパージされたため、全体の質量バランスをとるために、やはりオートでバラスト衛星の分解・放出が進行中のため、一番端がすでに輪っかだけになり、中央も分解しかかっている場面をを載せています。このあたりの描写も微妙に「?」がないわけではないし(TVシリーズ放映時の記憶とも若干異なる気もするのですが、これは私の記憶違いかも知れません)、わずか数秒のカットなのですが、最低限の説明描写はなされていると見受けられます。科学的に正しい描写はこちら。

で、上記の週刊『ガンダムパーフェクト・ファイル』をはじめとする間違った解釈や図と、『機動戦士ガンダム00 300YEARS LATER』のように稀有な正しい例の違いは何なのでしょうか? 憶測の域を出ませんが、記事を書くにあたり、前者は資料だけで書き、後者は当時設定を理解している人に取材をした結果なのではないだろうかと考えます。同じ取材して書く立場の人間としての感触です。

というわけで、『00』本編で、このように二通りの描き方がなされているわけですが、説明してきた通り、科学的整合性がとれる描写は後者の方であり、やはりバラスト衛星が1個しかついてない絵は、設定や科学的な基礎を正しく理解していないために生じた作画ミスであろう。やはり『機動戦士ガンダム00』に登場する軌道エレベーターは、高軌道ステーションの位置が高度3万6000kmの静止軌道部にあり、その外側は複数のバラスト衛星が連なる構造をしている。1個しかついていない描写は間違いであるというのが結論です。

4. 懺悔

以上、上から目線であげつらってしまいましたが、私もあまり偉そうなことを言えません。『00』の1stシーズン放映当時の5年半前、「軌道エレベーターが登場するお話」で『00』を紹介した時、当時公開されていた図を元に、このような図を作図して載せました(当時はこのブログはなく、宇宙エレベーター協会のHPに同じコーナーがありました)。

もちろん高軌道リングの高度を5万kmと誤解していたわけではありませんが、当時は放映開始直後で情報不足もあり、静止軌道の外側にあるだろうカウンター質量については「おおかた省略されているか、小さいけど超重いのがくっついてんだろう」などと、深く考えずに図だけ模倣していました。この場でお詫びするとともに、新しい図に張り替えておきました。

そんなわけで、私も含めて伝達不足があったと思われ、それは率直に反省します。ですが、それでも『00』の軌道エレベーターは完成度の高い、学術的にも優れたモデルであることに変わりありません。これを機に、多くの人に『00』の軌道エレベーターの正しい姿を理解し、完成度の高さを再認識していただければ幸いです。

関連記事

『機動戦士ガンダム00』の軌道エレベーター 勝手に検証

『機動戦士ガンダム00』の「ブレイク・ピラー」は起きるのか?

「『機動戦士ガンダム00』の軌道エレベーターに関する誤解の検証」に画像を加えました

地球とイスカンダルの中間位置にバラン星という星があります。旧作では人工太陽を随伴する惑星で、ガミラスの前線基地がありました。2199では、ここに近道ができる「亜空間ゲート」なるものがあり、地球方面-バラン星-大マゼラン銀河のそれぞれの間のゲートをつなぐ「ハブステーション」の役割を果たしています。このバラン星、中心部に何らかの反応炉らしきエネルギープラントを備えた半人工天体の浮遊惑星です。憶測ですが、自重で核融合を起こす手前の褐色矮星であるために、中心核にプラントを設置して、自然には起きなかった「点火」を誘発させたのかも知れません。

地球とイスカンダルの中間位置にバラン星という星があります。旧作では人工太陽を随伴する惑星で、ガミラスの前線基地がありました。2199では、ここに近道ができる「亜空間ゲート」なるものがあり、地球方面-バラン星-大マゼラン銀河のそれぞれの間のゲートをつなぐ「ハブステーション」の役割を果たしています。このバラン星、中心部に何らかの反応炉らしきエネルギープラントを備えた半人工天体の浮遊惑星です。憶測ですが、自重で核融合を起こす手前の褐色矮星であるために、中心核にプラントを設置して、自然には起きなかった「点火」を誘発させたのかも知れません。 十五年の孤独

十五年の孤独

南極点のピアピア動画

南極点のピアピア動画

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。