(2013.01.27訪問)

小初瀬山中腹の広い境内に伽藍堂宇の甍が並ぶ様は迫力満点。豪快な山岳寺院長谷寺の冬は初めてです。

春夏秋は全山とりどりの色に染まる花の御寺も、今は色気なく少々寒々しい感じが否めません。唯一寒牡丹

の赤、紅、白の優雅な姿を期待してやってまいりましたが、藁帽子の中は既に花弁が落ちた牡丹が多く、咲

いている株は少なかったです。

▼かの有名な長谷寺の寒牡丹。

●山号 豊山 (ぶさん)

●院号 神楽院 (かぐらいん)

●寺号 長谷寺 (はせでら) 正式には豊山神楽院長谷寺

●宗派 真言宗豊山派総本山

●開基 道明上人 (どうみょうしょうにん)

●開創 朱鳥元年 (686年)

●開山 徳道上人 (とくどうしょうにん) 神亀四年 (727年)

●本尊 十一面観音菩薩立像

●西国三十三カ所観音霊場第八番札所

長谷寺縁起

道明上人が天武天皇病気平癒を願い、初瀬の西の岡に銅板法華説相図を安置したのが初 (現本長谷寺の地)。

神亀の年、徳道上人 (とくどうしょうにん) が聖武天皇の詔勅で、東の岡 (現本堂の地) に十一面観音菩薩立像

を祀り当山を開山。

▼参道前に立つ寺標。

▼参道。

▼仁王門 (重文)。

重層楼門、三門一戸、入母屋造、本瓦葺、両脇に仁王像、楼上に十六羅漢を安置。明治十八年(1885年) 再建。

▼仁王門扁額。長谷寺の文字は、後陽成天皇の宸筆。

▼寒牡丹。

▼下登廊 (重文)。

上中下の三廊で全段399段、108間。二間おきに長谷型の灯籠が吊るされています。

▼中登廊 (重文)。

▼寒牡丹。

▼上登廊 (重文)。

▼鐘楼 (重文)。

▼寒牡丹。

▼手水舎。

▼本堂 (国宝)。本坊から見た本堂。正堂と礼堂で構成されています。

正堂、桁行九間、梁間五間、入母屋造、本瓦葺。

礼堂、桁行九間、梁間四間、入母屋造、本瓦葺。

南面は入母屋造りですが、屋根の構成は八ツ棟造りと云われ非常に複雑な形状です。小初瀬山中腹に建造さ

れた南面する大伽藍です。

▼本堂東口。入堂はこちら左から。

▼礼堂舞台側に大扁額。大悲閣と揮毫されています。

▼本堂。初瀬川の天神橋からの遠望です。

▼本尊十一面観音菩薩立像 (重文)。

像高1,018cm、木造、大仏師運宗作、室町時代天文七年 (1538年)造立。我が国最大の木造仏。

右手に錫杖、左手に水瓶を持ち大盤石に立つ、長谷寺式十一面観世音菩薩。長谷信仰の根本仏像。

写真は堂外舞台から撮ってます。

▼正堂で朝の法要。

色々の由緒伝承に彩られた本尊十一面観音菩薩立像はさすがに大きく、その前での朝法要の読経は、内容は

サッパリですが冬の朝の鋭利な山の空気を振るわせながら緊張感を添えて流れていました。

写真は堂外舞台から撮ってます。

▼礼堂板の間。春夏秋の定番アングル。今は色気なし。

▼舞台方向を見る礼堂板の間。

▼奉納額がイッパイ!賑やかな天井や長押。

▼本堂からのこれまた定番の五重塔を狙いました。

▼舞台からの眺望。

▼懸造 (舞台造)。

▼寒牡丹。

▼愛染堂。

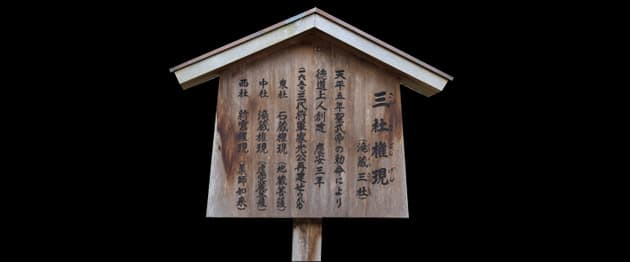

▼次に三社権現です。

▼三社権現。

▼大黒堂。

▼次に開山堂。

▼開山堂。徳道上人をお祀りしています。方三間、宝形造、本瓦葺。

▼開山堂須弥壇、徳道上人のお像です。

▼寒牡丹。

▼次に御影堂。

▼御影堂。開祖空海さんをお祀りしています。

方五間、宝形造、銅板葺、総檜造、昭和五十九年(1984年) 建立。

以前は入堂出来ましたが、いつ頃からか禁止になったようで。

▼寒牡丹。

▼次に一切経堂。

▼一切経堂。現在堂宇修復、参道工事のため近づくことはできません。

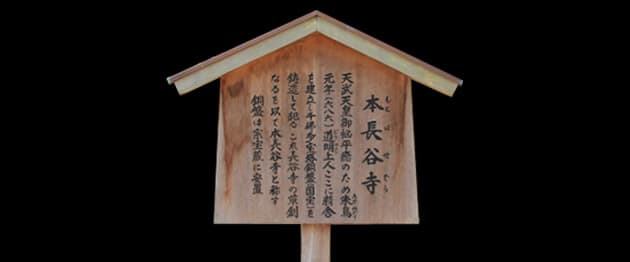

▼次に本長谷寺。

▼本長谷寺。由緒正しき長谷寺の本願地。

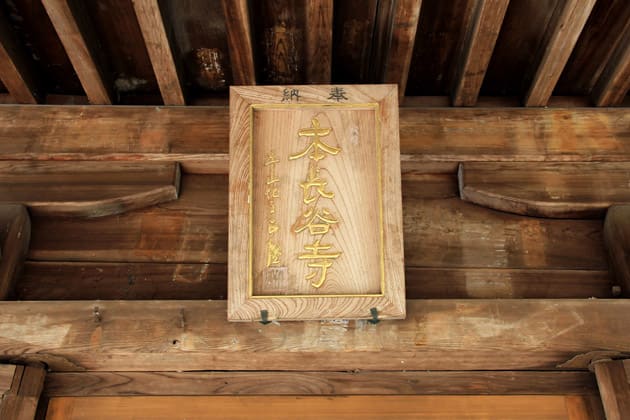

▼本長谷寺扁額。

▼本長谷寺内陣。中央が銅板法華説相図 (国宝) のレプリカです。

▼銅板法華説相図 (国宝)。縦83.3×横74.2cm、銅造。白鳳時代。

道明上人が天武天皇病気平癒を祈願して朱鳥元年 (686年) に鋳造、この地の石室に安置したと伝えています。

地中より三重宝塔が湧出し、千仏が雲集して釈迦説法を賛嘆する法華経見宝塔品の場面をレリーフで表した

もの。下段には319文字での造立願文を載せ、長谷寺の草創について語る唯一の遺品だそうです。

▼次に五重塔。

▼五重塔。

▼法要を終えて本坊へ帰る (と思いますがわかりません) 若い僧達。

▼奥之院祖師堂。新義真言宗開祖、興教大師覚鑁 (かくばん) さんをお祀りしています。

方三間、宝形造、元禄四年(1691年) 再建。

▼祖師堂扁額。

▼陀羅尼堂。

奥之院一帯は参道整備工事で通行止めの箇所があります。参拝の方お気をつけ下さい。

▼本坊表門。

▼本坊。大講堂左や書院、事務所右などがある所です。総檜造りの立派な建物です。

▼本坊境内から見た本堂をもう一度。

▼寒牡丹。

▼堂々の仁王門を振り返りながら帰ります。石段下ったところで「しまった仁王さん撮るの忘れた」

全55カット通して見ていただいた方、お疲れさまでした。目薬指して早めにおやすみください。

チョット早いですけど、それでは皆様オヤスミなさい。