今年の紅葉はもう終盤戦になるが、まだ、谷汲の華厳寺と養老公園を見ただけなので、少し物足りない気分であった。2012.11.28(水)は1月並みの気温とかで少し寒いが、天気が良さそうなので、出掛けることにした。

奈良の五条、吉野方面をかなり前から狙っていたが、紅葉情報を漁っていると、京都方面で、宿題(まだ訪れていない寺)となっている、「実相院」などのある岩倉方面のお寺などが、”まだ見頃”との記述があったので、この周辺を廻ることにした。

少々早起きをして、メダカ達の餌もちゃんとやり、午前8時に我が家を出発。新名神など高速道路は順調に走れたが、京都市内に入ると通勤時間なのか、混雑に巻き込まれ、最初の訪問予定地に着いたのは10時を過ぎていた。

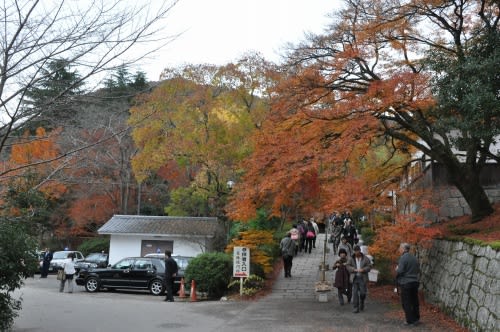

「実相院」

京都市左京区岩倉上蔵町121

拝観料 ¥500、 駐車無料

d92677

d92677

相院(じっそういん)は、京都市左京区岩倉にある仏教寺院。宗派は単立(元天台宗寺門派)、開基(創建者)は、静基(じょうき)、本尊は不動明王(鎌倉時代作の木像)。門跡寺院の1つである。岩倉実相院門跡とも呼ばれる。

鎌倉時代の寛喜元年(1229年)、静基僧正により開基された。当初は現在の京都市北区紫野にあったが、応仁の乱を逃れるため現在地に移転したとされる。

室町時代末期までに多くの伽藍等が戦火で焼失し、江戸時代初期に足利義昭の孫義尋が入寺。母古市胤子が後陽成天皇の後宮となった関係で皇室と将軍徳川家光より援助を受けて実相院を再建した。

門跡寺院であり、代々の住職は天皇家と繋がりのある人物が務めた。本堂は東山天皇の中宮、承秋門院の女院御所を移築したものであり、四脚門・車寄せも御所より移築されたものである。老朽化が進み主な建物は多数のつっかい棒が施されてようやく倒壊を免れているのが現状であり、修理のための資金集めが課題となっている。

幕末には岩倉具視も一時ここに住んでおり、当時の密談の記録などが残されている。

庭園は池泉回遊式庭園と枯山水の石庭の2つがある。前者の池にはモリアオガエルが生息している。新緑、紅葉の頃とも見所となっており、特に部屋の黒い床に木々が反射する光景は「床緑」「床紅葉」と呼ばれ知られている。

d92628

d92628

紅葉はやや遅めではあるが、間に合った感じにほっとする。

d92635

d92635

入りざま、カメラによる撮影は何故か厳しく注意を受ける。なぜ、そんなに仇のように思われるのか?、きっと、前にエチケットを心得ないやつが来たに違いない。

d92639

d92639

d92665

d92665

d92666

d92666

d92669

d92669

d92633

d92633

建物の”つっかい棒”があちこちにやたら目に着く。

d92644

d92644

d92662

d92662

d92656

d92656

d92658

d92658

d92675

d92675

d92674

d92674

この後は、少し南に下がった所、宝ヶ池の北西に位置する、「妙満寺」に向ったが、その記録は次回に載せたいと思っている。

<< 続く >>

現在「ネパール紀行」の連載中であるが、季節性のある記事を7編ほど作ったので、少しの間交互に公開してゆきたい。

d92831

d92831 d92833

d92833 d92834

d92834 d92836

d92836 d92837

d92837 d92838

d92838 d92841

d92841 d92845

d92845 d92846

d92846 d92847

d92847 d92849

d92849 d92828

d92828

d92931

d92931 d92935

d92935 d92813

d92813 d92814

d92814 d92949

d92949 d92952

d92952 d92815

d92815 d92945

d92945 d92954

d92954 d92816

d92816 d92817

d92817 d92927

d92927 d92789

d92789 d92793

d92793 d92794

d92794 d92795

d92795 d92775

d92775 d92776

d92776 d92779

d92779 d92780

d92780 d92782

d92782 d92783

d92783 d92798

d92798 d92802

d92802 d92805

d92805 d92738

d92738 d92740

d92740 d92742

d92742 d92751

d92751 d92760

d92760 d92761

d92761 d92762

d92762 d92763

d92763 d92768

d92768 d92766

d92766 d92743

d92743 d92765

d92765 d92684

d92684 d92689

d92689 d92696

d92696 d92717

d92717 d92721

d92721 d92709

d92709 d92700

d92700 d92731

d92731 d92719

d92719 d92725

d92725 d92728

d92728 d92690

d92690 d92677

d92677 d92628

d92628 d92635

d92635 d92639

d92639 d92665

d92665 d92666

d92666 d92669

d92669 d92633

d92633 d92644

d92644 d92662

d92662 d92656

d92656 d92658

d92658 d92675

d92675 d92674

d92674