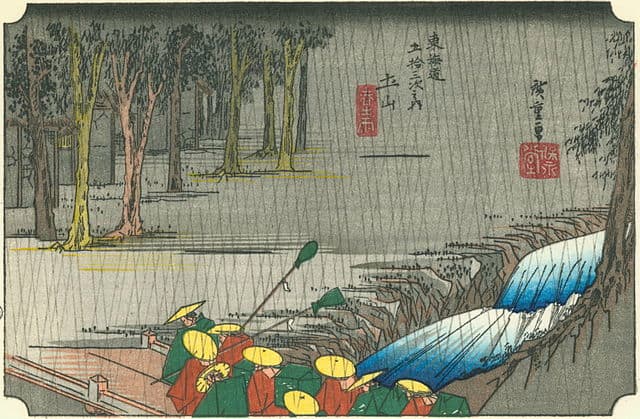

”後期野次喜多 東海道道中記” は滋賀県に入っても続けております。 歴史に極めて弱く前知識ゼロ状態での、歴史探訪記ですから、ご覧戴く方々には歯がゆい思いの方も多々あろうかと思いますが、 これもボケ防止にと、乾いたタオル如くに無い知恵を絞りながら書き綴っております。

滋賀県に入っての第二弾は田村神社の前にある、道の駅で必ずしも美味しいとは言えない昼食を食べた後から始めました。 ここはご飯物が少なく、ウドンを食したのですが、 先日、名古屋の熱田さんで食べたキシメンが美味しかった事を思い出し、美味しく無いと感じないように努力しました。

では、土山宿第二弾の始まりです・・・・・・・

例によって地図ですが、三重県内は県が出している旧東海道を表示した地図があり、それを活用させてもらっていたのですが、 県境を越えたので 自前で作るしか無く、少々見難いですが、 フリーハンドで書き込むしか今は術がないので、ご勘弁戴きたく思います。 撮影日 2013.09.11(水)

細いですが赤い線が旧東海道であり、丸付き数字は尋ねた旧跡の場所を示しています。

① 旧東海道町並みの起点

旧東海道は下の写真の位置で直角に曲がり右に行くと、土山の古い町並みを通って京方面に向います。 従って、江戸方面へは手前方向に来て、国道一号線を越えて、田村神社の正面まで行き、更に右方向に直角に折れて橋を渡って行きます。

前回書いたように、もう一つ昔は、下の写真の左方向への道があり、川を渡って江戸方面へ行くようになっていたのですが、 大雨の時に多くの犠牲者が出るので、川幅の小さい上流へ道を変え、橋を作ったと言う訳です。 昔の道の渡し場付近には別の川(支流)があり、 大雨になると大幅に水かさが増えた事が伺われます。

② 歌碑

この周辺、昔はは「幾野」と言ったらしいが、1700年代初めの頃から、ある旅人がお世話になったお礼代わりにと、「木櫛」を売るようになり、 「お六櫛」と言って、土山の名産品となったとあります。

松尾芭蕉とも親交のあった上島鬼貫(うえじまおにつら)が詠んだ句が書かれてます。

「吹かば吹け 櫛を買たに 秋の風」

③ 町並み

この街道沿いの全体に、古いが美しい町並みが続き、 かつては旅籠出逢った所には”石柱”が立てられ、商店などは当時の屋号などを木の看板が掲げられていました。

④ 扇屋伝承文化館

地元ボランティアにより、土、日、祝日に開き、旧家をギャラリーや販売コーナーなどもあり、野菜やそばなどが並べられるそうです。

⑤ 一里塚跡

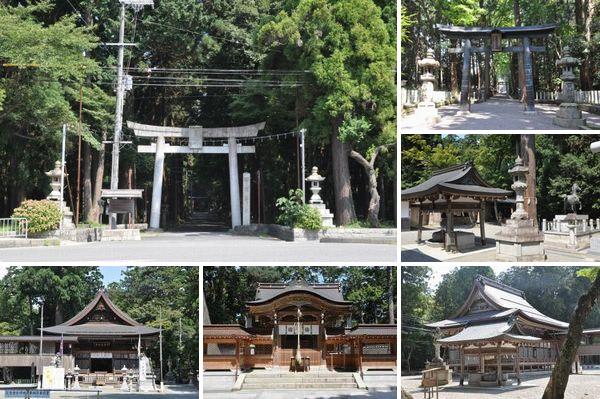

⑥ 白川神社

8月1日に近い土曜日は「白川まつり」と言い、 花傘神事、みこし宮出しがあり、その前日には子供相撲や夏越神楽で賑わうそうです。

⑦ 町並み

関宿の町並みもよかttが、ここと比べると、建てた年代が智愚のではないかと思う程に、ここは美しく整備されているように感じた。

⑧ 森鴎外

旅籠井筒屋跡を示す看板には「森鴎外の祖父で津和野藩亀井家の典医だった森白仙が、参勤交代に従って江戸より旅の途中、病のためここで息をひきとった・・・とありました。

森鴎外が祖父の倒れた時に訪れて宿泊したのは、何故か対面の平野屋だったそうです。

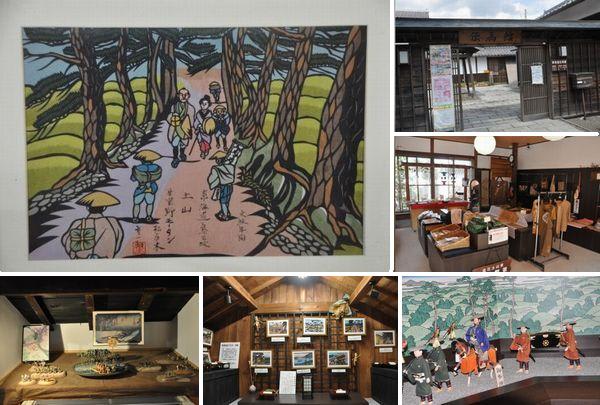

⑨ 東海道伝馬舘

土山宿や東海道についての展示や特産品販売、体験工房などのある、資料館です。 (入場無料、写真撮影OK)

「伝馬制度」とは、幕府の公用などで宿から宿へ人馬の継ぎたてを行う事を言うそうです。

土山には上図の如く、松林があったそうですが、未だお目にかかっていません。

⑩ 土山本陣跡

本陣当時の宿帳など貴重な資料が保存され、それには勝海舟など幕末の志士の名前も見られる。また、熊本藩細川家との関係も深く、同家ゆかりの品も残されているそうです。

⑪ 高札場、問屋宅、大黒本陣などの跡、大黒橋など

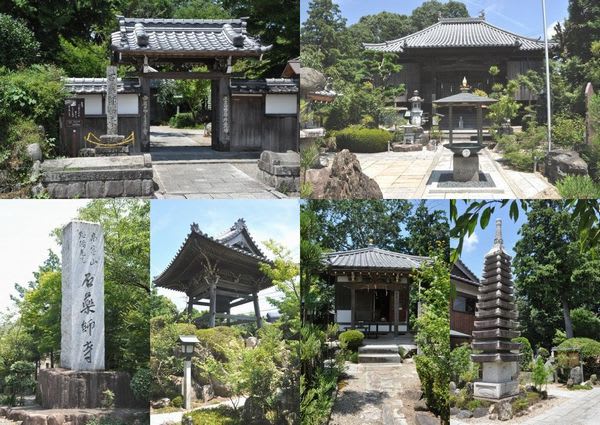

⑫ 常明寺

奈良時代、和同5年(712)長屋王が文武天皇の崩御を悼んで納めたと言われる大般若経が伝わり、国宝に指定されている。

森鴎外の祖父はここに葬られている。

⑬ 国道との交点

右が旧東海道左は国道一号線。 手前が水口、京都の方向。

⑭ 御代参海道起点

「お伊勢参らばお多賀へおいやれ お伊勢お多賀の子でござる」 と謳われた多賀大社(彦根市)へお参りする「御代参街道」はここから始まる。

土山の旧道に入ったのは今回が初めてでありましたが、 大変にきれいでよく整備されていると感じました。 土山のメインの所は以上ですが、 水口宿とは言えない所にちらほら旧跡があるので、 土山に加えたいと思うので、あと一遍お付き合いを賜りたいと思います。