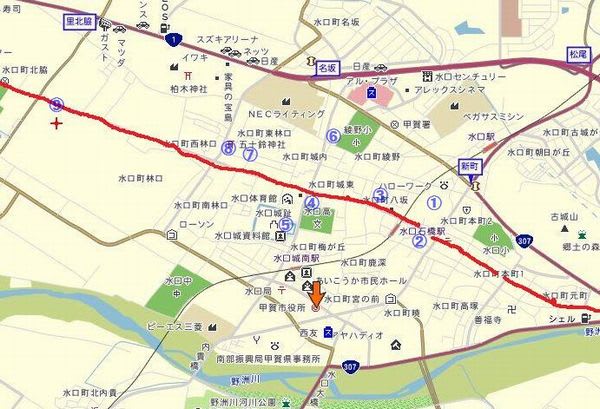

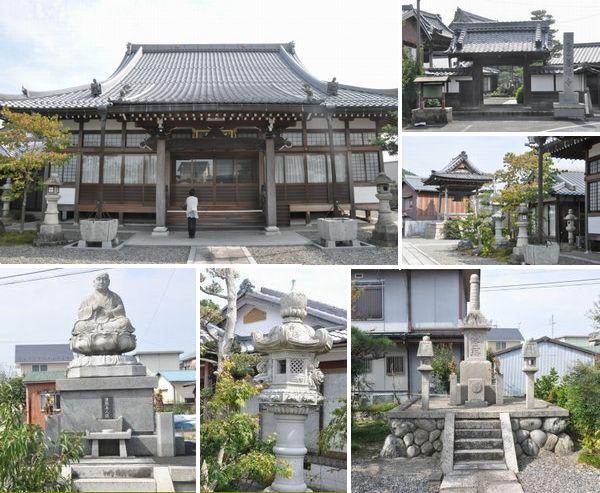

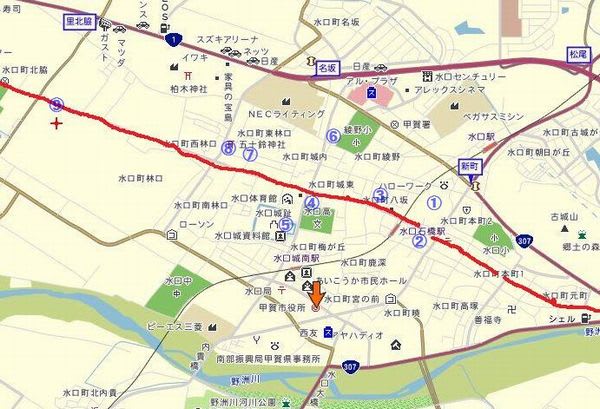

① 大徳寺

ここと徳川家康との縁は深く、開山の住職が家康の家臣の伯父だった関係から、家康は上洛に際し水口に宿泊したと伝える。 山号の「家松山」の”家”は家康から授かったものらしい。 また、家紋は「葵」を入れた立葵であり、山門には「三つ葉葵」が刻まれている。

② からくり時計

下の写真、左の道が旧東海道です。

③ 水口中部コミュニティーセンター

下の写真、右上が「甲賀市水口地域市民センター」、その下が「甲賀市ひとまち街道交流館」などとの看板がありましたが、お役人がつけた名前は長くてよくわからない、何とでも解釈出来る名前という得意技が出ています。

ここにも「山倉」があり、 「曳山」を見ることができます。 右下の材木は樫の木で、山を曳くことにより、心棒などがすり減るためにその補修用の材料だそうです。 用材はここで5年間自然乾燥させていると書いてあります。

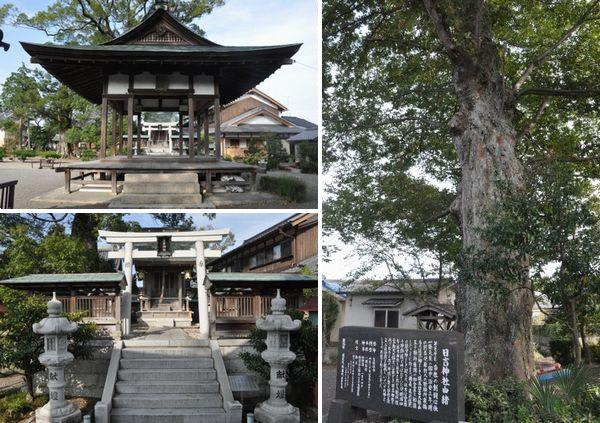

④ 藤栄神社 (ふじさかえじんじゃ)

ここは水口城内に位置し、水口藩主により、文政12年(1829)に創建されました。 当社には豊臣秀吉から拝領とされる刀剣や高麗鞍などの遺宝が伝えられているそうです。

⑤ 水口城址

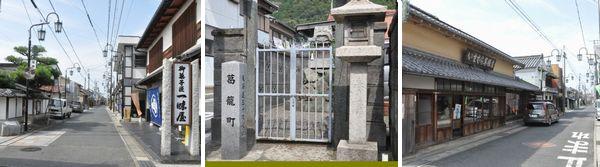

水口は伊勢へ通じる交通の要所にあり、中世後期にはすでに町並みが築かれていましたが、天正13年(1585)には羽柴秀吉の命により水口岡山城が築かれ、その城下町として発展しました。

寛永11年(1634)三代将軍家光は上洛に先立ち、道中となる水口に専用の宿館を築かせました。これが水口城なのだそうです。 その建物は京都二条城に共通し、数奇をこらしたものであるそうです。

⑥ 綾野天満宮

菅原道真の子、秀才敦茂卿が道真公の像を彫り祭るとある。

⑦ 五十鈴神社

⑧ 林口 一里塚

元はここよりも南方にあったが、水口城の整備にともない、ここに移されました。 もとはこんな貧相な物ではなかったでしょうが、今は五十鈴神社の片隅にこじんまりとしてました。

⑨ 北脇縄手と松並木

江戸時代に東海道の整備にともない曲がりくねっていた道を廃し、見通しのよい道としたものらしい。 当時は道の両側の松並木が美しかったそうです。 近隣の村々に掃除する割り当てもされていたようです。

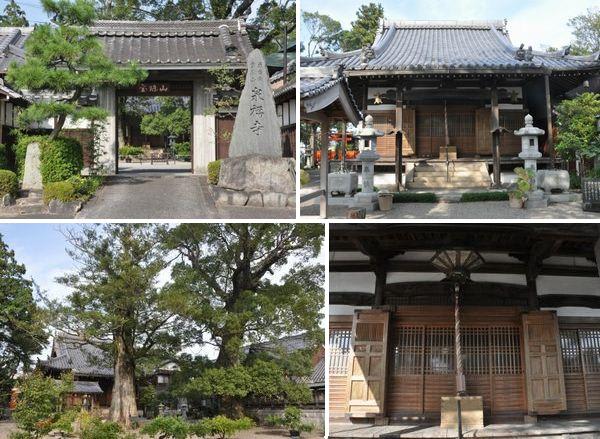

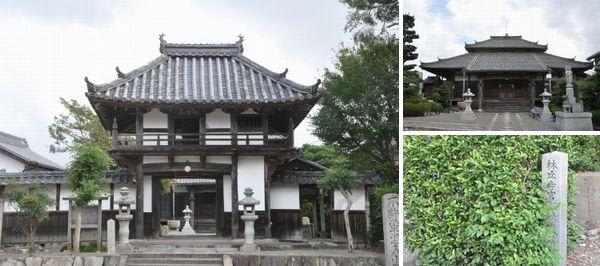

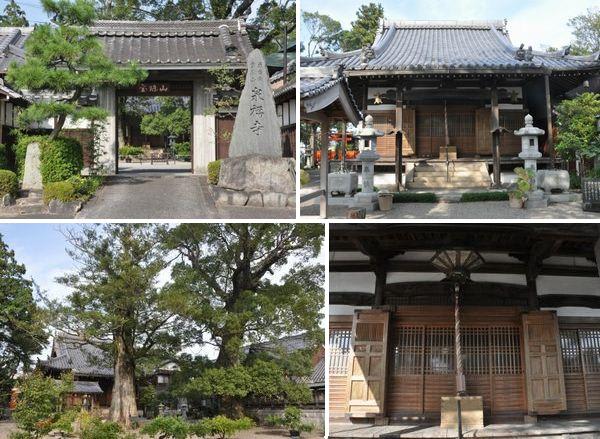

⑩ 泉福寺

弘仁4年(813)最澄の開創によるもので、かつては数坊を擁したと伝えられる。 天正年間の兵火により、堂宇はことごとく焼失したが、地蔵菩薩坐像は採火をまぬがれ、1605年本堂再建に当たり、本尊として安置された。 像は鎌倉時代の作とされるが、現在国の重文に指定されている。

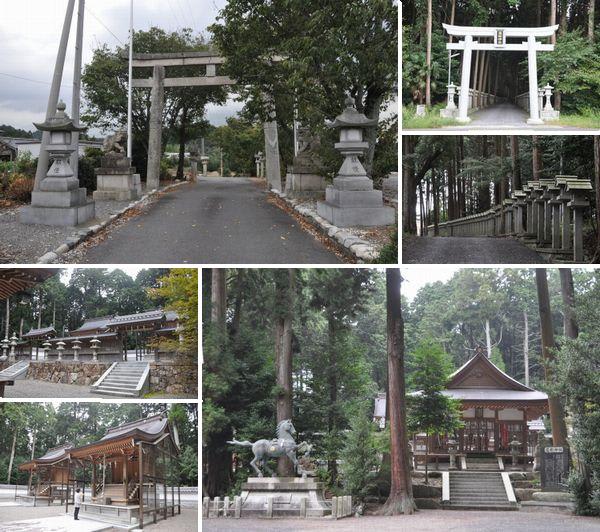

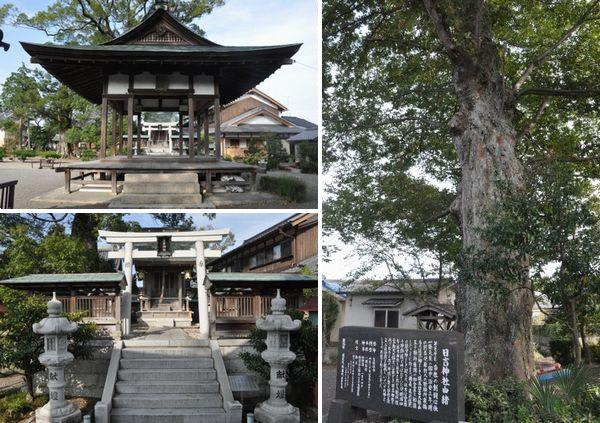

⑪ 日吉神社

⑫ 泉 一里塚

当時のものは現在地よりもやや南の野洲川よりにあったが、 これはそのモニュメントとして整備されたもの。

⑬ 横田渡常夜灯

鈴鹿山脈に源を発する野洲川は、この辺りで「横田川」と呼ばれてました。 室町時代の史料にも「横田河橋」の名があるそうです。 江戸時代に入り東海道が整備され、ここは東海道十三渡しのひとつとして重視され、軍事的な意味からも幕府管轄下に置かれました。

そのため、他の「渡し」と同じく架橋は許されず、地元泉村に「渡し」の公役を命じ、賃銭を徴収してその維持にあたらせたといいます。 3月から9月までは、船渡しとし、冬場は土橋を架けていたようです。 支流とも合流する当地は水流も激しく、川には巨石もあって、道中の難所に数えられていたようです。

また、この巨大な石灯篭は、文政5年(1822)地元や京、大阪の人々の寄進によって建てられたそうです。 その高さは10.5mもあり、道中でも最大級のものとされています。

この先に、明治24年長大な板橋が架けられました。この石垣は当時の橋台の一部だそうです。 その後、昭和4年にはここより下流に橋が移され、同27年に現在の位置に移されたようです。

以上、東海道「水口宿」は二編にて終了ですが、 土山宿を出てからの距離は約9.1Kmでありました。 土山宿が約16.2Kmだったので、 滋賀県に入ってからは25.3Km来たことになります。

この後は「石部宿」になりますが、それは次回にお届けしたいと思います。