旧東海道の街道筋にある旧跡を訪ねているが、今回は四日市宿の最後になる「采女(うねめ)」 です。 最初桑名宿3.8kmは歩いたが、四日市宿前半は11.5kmあったので、自転車に乗った。 四日市の中心から内部(終点)までは、マッチ箱電車が東海道に沿っていたので電車に乗って尋ね歩きました。

しかし、ここから先は東海道に都合よく沿った公共の乗り物はないし、この辺りからは、鈴鹿峠に向って登り勾配であることから、自転車も私には無理、電動自転車も考えましたが、もし買ったとしても、万能ではないから、結局は車になってしまいました。 (撮影日 2013.07.20(土))

国道一号線が旧東海道沿いである事は、今更言うまでも無いことですが、この国道を走っていると気が付かないが、この「采女」の旧道は車でも慎重になる程の結構急な坂道(杖衝坂)があるのです。

地図上では下の赤い線で示した所が旧東海道です。 内部川を渡る部分は今は無く、少し下流にある、国道一号線を渡る事に成ります。 丸付き数字は記事の番号と一致させています。 (取材日:2013.07.20(土))

上記地図で、①②③と示したあたりを「杖衝坂」と言います。

昔々、「ヤマトタケル」が東征の帰途、伊吹山の神との戦いで病に倒れ、弱った体でこの坂に差しかかった際に、 「我が足は 三重の曲がりの如くして 甚だ疲れたり」・・・と言ったとの伝説がある。 これが「杖衝坂」と「三重」の由来といわれている。 なお、足が「三重」に折れたとの説は「三重村」今の四日市市県町付近との説もあり。

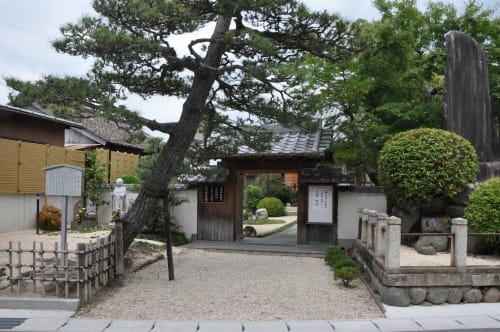

① その「杖衝坂」の登り口にあるのが、「金刀比羅宮」です。

② 「杖衝坂」を1/3程登った所にあるのが、 旧家を使った「まちかど博物館」があるが、今日は閉まっていました。

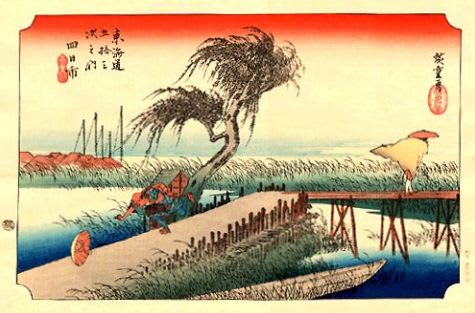

③ 「杖衝坂」

この坂を傷をかかえた日本武尊が剣を杖がわりにして登ったといわれています。 たしかにきつい坂です。 四日市の富田あたりで水揚げされた海産物を亀山方面まで売り歩いていたようですが、その際この急な坂を上がらねばならないので、坂の下に牛が待っていて、手押し車が5~6台集まるとそれをつないで、牛に引かせて登ったようです。

また別の資料によると、大正の終わり頃には、この坂を自動車が登りきれないというので、近隣の民家の牛の力を借りて登ったことがあるそうです。 その自動車は木炭車だったのかも?。

「永代常夜燈」は1811年建立だそうです。

芭蕉の句碑には「歩行(かち)ならば杖つき坂を落馬かな」と書かれています。 江戸から伊賀に戻る際、 ここで落馬したと言われており、「笈の小文」に出ているそうです。 この碑は1756年の建立とあります。

「弘法の井戸」はコンクリートと鉄で出来て居り、昔の面影はありませんが、 この二つの井戸でここを通る多くの旅人が喉を潤した貴重な存在であった事が伺われます。

4 「采女一里塚跡」

江戸日本橋より、101番目、つまり101里。

ガソリンスタンドと何かの事業所の狭間に立つ一里塚跡。

距離確認や里程の目標のために設けられた一里塚。 街道の両脇に一里ごとに土を盛り、榎や松などの木を植えるのが標準的スタイルでありました。 「一里」と言っても、その頃は藩によって尺の取り方が違っていました。 だいたい36町に統一されていたそうですが、街道筋に坂道や難所があると距離を長めにとっていたり、寺社の所領地などは距離に含めないなど独特の措置がとられていたそうです。

登り坂にさしかかると、ここはかなり長めになってるなと感じた人もいたかも知れません。

「豊富稲荷神社」

豊富稲荷神社は万延2(1861)年に山城国伏見稲荷神社の祭神である宇迦之御魂神の分霊を勧請して創建されました。

杖衝坂の上にあったので、もとは「杖突稲荷大明神」とも呼ばれていました。

祭神としては、宇迦之御魂神のほかには、菅原道真と平景清が祀られています。

この神社の側には昔、「土下座場」と称する石畳がありました。参勤交代で街道を通行する大名行列を、旅人たちがここで土下座をして迎えたそうです。国道1号線の拡幅工事によりなくなってしまいました。 (市の資料より)

⑥ 「延命地蔵尊」と「南無阿弥陀仏碑」

四日市宿が何処までなのかわ良く解らないが、ここ「采女」までが四日市市であり、ここの川を渡ると鈴鹿市の石薬師町、つまり「石薬師宿」と考えたので、「采女」は四日市宿に含めました。

前回の終了地点、内部駅前から、今回の上記「地蔵尊」までの旧東海道の道路距離は約2280mでしたから、四日市宿の始まり、「町屋橋」南詰めからは19.2kmとなります。 桑名宿が3.8kmだったので、合計は約23kmとなりました。 三重県内が45kmといいますから、約半分強を来たことになります。

次回からは、「石薬師宿」シリーズになります。

<< 四日市宿 完 >>