超マクロ撮影に挑戦しているが、当ブログは今回の最大目的に到着した。 市場にはコンバージョンレンズなるものが売り出されている事を知り、テストをしようと計画したが、暫くマクロ撮影から離れており、忘れた部分も多々あるいので、そのおさらいなどを行ってきた。

そして今回は、コンバージョンレンズを試用して、いよいよ目標であるところの、撮影倍率10を目指して実験をするのである。

レイノックス(吉田産業(株)の商標)製 コンバージョンレンズ

通販での価格 ¥8,510 (10%ポイント還元)

下の写真、下段左レンズ先端に取り付けるための、万能型アタッチメント。

下段中央がコンバージョンレンズ 取り付け部:φ37mm

焦点距離180mmのマクロレンズ先端にコンバージョンレンズを、レンズとカメラの間に、全長68mmの接写リングと、2倍のテレコンを取り付けた状態。 本来なら、この先端に、リングストロボを付けるのであるが、コンバージョンレンズのアタッチメントが万能型であるために、両サイドに角(?)が出ており、装着不能であることが判明。

リングストロボが使えないので、通常の照明灯二個を付け、影が出来難いようにして撮影することにした。 ディフューザーとして、例えばスーパーの買い物袋を被せる方法もあるが、照度が落ちるので、少しでもシャッタースピードを落としたくないので、2灯で照らそうと考えた。

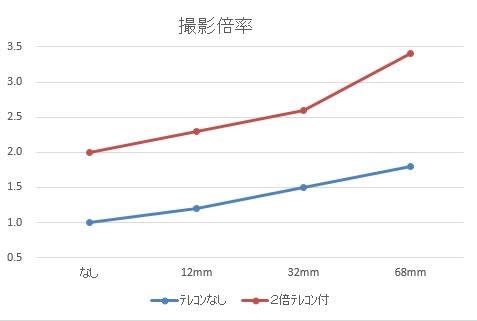

最初に180mmレンズに接写リングもテレコンも付けない状態で、例により金属製物差しを撮影してみた。 何枚か撮影したがこれ以上の写真が撮れなかったし、ここは測定が目的だから、これでよしとした。 原因は高倍率(4.7倍程度)のため、被写体およびカメラのブレが大きく影響して写真にならない。 レンズ自体の解像度にも(相性も含め)疑問を持った。

“無茶ボケ(?)”写真ではあるが、縦の線の間隔が1mmであるから、倍率は約19.6倍となり、倍率測定の目的は達成できたし、一応は倍率目標10を超えることが出来たのであった。 画質には大きな問題を残したが、先ずはブレの防止対策をしなければ、最終の結論とすることは出来ない。 これより先は趣味の世界を逸脱することになるかも知れないが、この先どうするか大きな課題である。

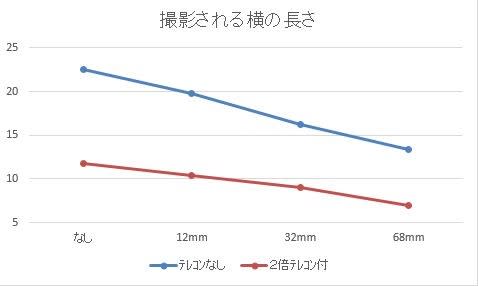

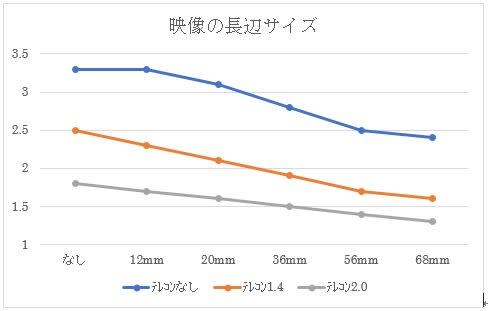

測定結果の詳細 (コンバージョンレンズ付)

| テレコン | 接写リング | 映像長さ (長辺) | 撮影倍率 | 被写体までの距離 | |

|---|---|---|---|---|---|

| レンズ先端 | 映像素子 | ||||

| な し | な し | 3.3 | 7.1 | 26 | 271 |

| 12mm | 3.3 | 7.1 | 25 | 284 | |

| 20mm | 3.1 | 7.6 | 25 | 289 | |

| 36mm | 2.8 | 8.4 | 25 | 307 | |

| 56mm | 2.5 | 9.4 | 23 | 323 | |

| 68mm | 2.4 | 9.8 | 23 | 337 | |

| 1.4倍付 | な し | 2.5 | 9.4 | 24 | 290 |

| 12mm | 2.3 | 10.2 | 25 | 302 | |

| 20mm | 2.1 | 11.2 | 25 | 308 | |

| 36mm | 1.9 | 12.4 | 25 | 325 | |

| 56mm | 1.7 | 13.8 | 24 | 343 | |

| 68mm | 1.6 | 14.7 | 24 | 290 | |

| 2.0倍付 | な し | 1.8 | 13.1 | 25 | 305 |

| 12mm | 1.7 | 13.8 | 26 | 318 | |

| 20mm | 1.6 | 14.7 | 26 | 337 | |

| 36mm | 1.5 | 15.7 | 25 | 340 | |

| 56mm | 1.4 | 16.8 | 24 | 359 | |

| 68mm | 1.3 | 18.1 | 24 | 373 | |

上表をグラフにしてみると・・・・

結論

① コンバージョンレンズは大きな効果があり、10倍を超える倍率が簡単に得られるが、周辺設備の改良は必須であり、 ブレの防止とピント合わせの効率化が望ましい。 なお最も重要な画質については、問題が残る。 多用は避けるべきかも知れない。

② レンズとカメラの中間に入れる必要が無いし、取り付け外しもワンタッチで出来るから、利便性は極めて高いが、レンズとの距離が概ね25mmであるから、近づけない場合は撮影できないが、ピント合わせは、慣れれば早くできる。

③ 高倍率が得られるから、当然ではあるが、フラッシュライトは必ず必要である。それにも関わらず、現状のリングストロボは取り付けが出来ず、ライトにデフューザーを付ける等の工夫をしなければならない。コンバージョンレンズのアタッチメントか、リングストロボの取り付け具を変えることで、取付けられそうなので、今後検討する。

④ 当たり前のことであるが、最大限絞ったとしても、焦点深度は極めて淺くなり、ピンボケが発生しやすいので、特別な場合を除き、撮影倍率は小さめを狙う方が無難である。小さな被写体を撮ることになるので、カメラを向ける前に、よくその被写体を見て、比べて最善のものを選ぶことは、言うまでも無いこと。

⑤ いずれにしても、先ずは「超マクロ撮影」に慣れることが、極めて重要と認識し、先ずは庭先で被写体をさがして行こうと思う。

参考事項

参考のために、標準レンズに装着してみる。 16~300mm望遠マクロレンズの先端に付けて、300mmに伸ばして撮ってみたのが下記である。 レンズ外形が67mmの所に、レンズ外形37mmを付けたから、当然ながら、四隅が大きく“ケラレ”実用にはならないことが判明した。なお、このときの倍率は中心付近で見える範囲では23.5/14=1.68倍となることが分かった。

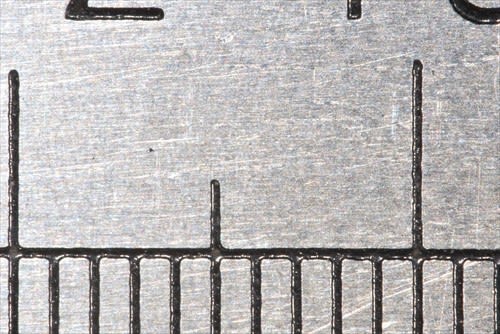

まだ、本格撮影は出来ないが、参考に撮ってみた。

上は普通の写真、これを超マクロ撮影して見た、今まで分からなかったことが見えてくる。

花の先端を伸ばしても、5mm程でしかなく、通常は花びらが巻いており、幾つかが重なっているために、詳細が分からなかったが、超マクロ撮影により、ようやく花の形がつかめた。

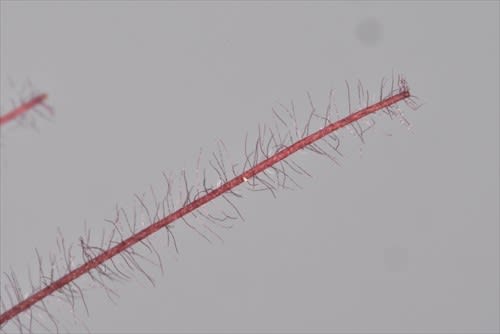

上の写真の、右上の部分、シベの先端を撮ったのが下記であるが、花粉の形や付き具合などが判明した。 “またピンボケ写真を”とのお叱りを受けそうだが、今の所、これでも最大の努力をしたつもりなので、お叱りは甘んじてお受けしたいと思う。

この一枚を撮るために、30分はゆうに掛かったが、まだ、満足の出来る写真は撮れてないが、ひとまず載せたのであった。花の奥がぼけている。これを何とかしようと頑張ったが、根気の方が先に音を上げたのだ・・・・!。 花には悪いが少し形を変えて、レンズとの距離のバラツキを減らすことが肝心と心得る!。

これで、およその状況はつかめたので、この先はどの場面にどの手段を使うかを念頭に、試用を繰り返すと共に、画質の向上を図る事である。 また、ブレの防止には、撮影場所が板張りなのでこの強化とマイクロスライダーを頑丈な物に変えること、並びに、リモコン(レリーズ?)を調達するなど、かなりの出費がからむので、簡単には行かないが、検討してゆこうと思う。

<< つづく >>