「オーケストラの魅力にいくつかの実験を通じて科学的に迫ってみよう」という「藝大とあそぼう」企画に惹かれ、東京藝術大学奏楽堂へ。

台東区の小学5年生から募集したと言う「藝大とあそぼう」キャラクターのデザイン画が展示してありました。

親子を主対象とした企画のため、客席には子供たちがいっぱい。

どのようなコンサートになるのか、楽しさ半分、怖さ半分。。。

<指揮>湯浅卓雄

<演奏>東京芸術大学音楽学部学生・卒業生有志オーケストラ

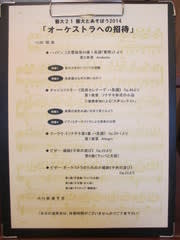

<プログラム>

*ハイドン:交響曲第94番 ト長調「驚愕」より 第2楽章 Andante

☆実験1:音の大きさについての実験

☆実験2:弦楽器はなぜ大勢いるの?

*チャイコフスキー:弦楽セレナーデ ハ長調 Op.48より第1楽章 ソナチネ形式の小曲

★聴衆参加による「大声コンテスト」

☆実験3:楽器の音色の違いを目で見てみよう

☆実験4:ピアノとオーケストラによる演奏の比較

*クーラウ:ソナチネ第1番 ハ長調 Op.20-1より 第1楽章 Allegro

同オーケストラ編曲版

*ビゼー:組曲 子供の遊び Op.22より 第6曲 ラッパと太鼓 ピアノ連弾

オーケストラのための小組曲 子供の遊び Op.22より

第1曲 行進曲-ラッパと太鼓、第2曲 子守歌-お人形、第3曲 ギャロップ-舞踏会

アイーンシュタイン博士のナビゲートのもと、「音の大きさは2人で演奏すれば2倍になるの?」「楽器による音色の違いを目で確かめてみよう」「同じ曲をピアノとオーケストラの演奏で聴き比べてみよう」をテーマに、音楽環境創造科教授の力を借りながら、騒音計を使って音の大きさを測ったり、○△□器を使ってフルート、バイオリン、テューバの音の波形を目で見たり、実験を進めていきます 。

。

子供たちが飽きてきてジッとしていられないギリギリのところで終演。

アイーンシュタイン博士の最後の一言は「オーケストラは見た目も大事。しっかり目を見開いて、どんな顔で演奏しているか演奏者をよく見てほしい」でした。

終演すると、ガラス扉がバーンと開いていてびっくり。

とても便利な造りです。

門のところで、とっても毛並みの良い三毛猫がちょこん。

誰かを待っているかの様でした。

(2014.07.05)

台東区の小学5年生から募集したと言う「藝大とあそぼう」キャラクターのデザイン画が展示してありました。

親子を主対象とした企画のため、客席には子供たちがいっぱい。

どのようなコンサートになるのか、楽しさ半分、怖さ半分。。。

<指揮>湯浅卓雄

<演奏>東京芸術大学音楽学部学生・卒業生有志オーケストラ

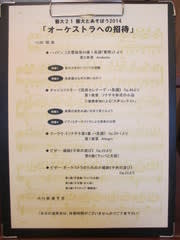

<プログラム>

*ハイドン:交響曲第94番 ト長調「驚愕」より 第2楽章 Andante

☆実験1:音の大きさについての実験

☆実験2:弦楽器はなぜ大勢いるの?

*チャイコフスキー:弦楽セレナーデ ハ長調 Op.48より第1楽章 ソナチネ形式の小曲

★聴衆参加による「大声コンテスト」

☆実験3:楽器の音色の違いを目で見てみよう

☆実験4:ピアノとオーケストラによる演奏の比較

*クーラウ:ソナチネ第1番 ハ長調 Op.20-1より 第1楽章 Allegro

同オーケストラ編曲版

*ビゼー:組曲 子供の遊び Op.22より 第6曲 ラッパと太鼓 ピアノ連弾

オーケストラのための小組曲 子供の遊び Op.22より

第1曲 行進曲-ラッパと太鼓、第2曲 子守歌-お人形、第3曲 ギャロップ-舞踏会

アイーンシュタイン博士のナビゲートのもと、「音の大きさは2人で演奏すれば2倍になるの?」「楽器による音色の違いを目で確かめてみよう」「同じ曲をピアノとオーケストラの演奏で聴き比べてみよう」をテーマに、音楽環境創造科教授の力を借りながら、騒音計を使って音の大きさを測ったり、○△□器を使ってフルート、バイオリン、テューバの音の波形を目で見たり、実験を進めていきます

。

。子供たちが飽きてきてジッとしていられないギリギリのところで終演。

アイーンシュタイン博士の最後の一言は「オーケストラは見た目も大事。しっかり目を見開いて、どんな顔で演奏しているか演奏者をよく見てほしい」でした。

終演すると、ガラス扉がバーンと開いていてびっくり。

とても便利な造りです。

門のところで、とっても毛並みの良い三毛猫がちょこん。

誰かを待っているかの様でした。

(2014.07.05)