さて、今まで何度かこのブログでも触れてきたポストカード収集について少しお話したいと思います♪

タイトルは

『ポストカード101』

です。

101は『ワン・ノー・ワン』と読んでください。

よく海外の学校の授業には科目のあとに数字が付くのですが、内容が進んで

難しくなっていくにつれて数字が大きくなります。

で、小さい数字の授業の単位から先に取得していくので、『ワン・ノー・ワン』は

『初級編』ということになります♪

ちなみに、なぜ3桁なのかはわかりません。。。

さて、ポストカードの使い方は、皆様の思っている通りで、イベント(クリスマスやハロウィーン、お誕生日など)の際に家族や友達にプレゼントしたり、どこか旅行に出かけた際に、旅先からのその土地ごとのカードを送ったり。

(最近は、厚手の二つ折りの『カード』にメッセージを書いて、それを更に封筒に入れて手渡しする・・・このタイプのカードが出来てからの歴史は浅いので、この話題には触れません。)

そして、その延長線上に、『古いポストカード収集』(日本では古絵葉書収集)というものがあります。

収集したカードの利用法は様々で、わたしの知る限りでは、

①フォトフレームのようなもで額装して、インテリアとして飾る

②ある特定の興味のあるテーマに沿ってコレクションする

③自分の出身地や住んでいる場所、過去に訪れたことのある想い出やゆかりのある場所の歴史を調べる資料として利用

などがあると思います。

各々の楽しみ方をすればいいのは言うまでもありませんが、コレクションという観点から少し体系だった話をしてみます。

たとえば、

旅行(鉄道や飛行機、車などの移動手段)の歴史

アートの歴史

建築物(高層ビルやホテル・モーテルから教会など)の歴史

戦争などの過去の歴史

人々(ヘアスタイルやファッションなどの流行)の歴史

ポストカードにはさまざまな歴史が刻まれています。

つまり、ポストカードに収められているイメージ(画像)そのものが歴史を物語っています。

この画像そのものは、ヴィンテージ・ポストカードという媒体でなくとも、古いポストカードの写真集や過去の白黒写真を掲載した現代版の写真集と同じですので、純粋に歴史の参考資料として利用するのであれば、十分であると思います。

これらは、資料としての価値があるのは言うまでもありませんが、それら自身は出来てから間もない『新しいもの』であるため、『歴史的資料』や『オリジナルの文献』としての価値はありません。

ではなぜ『古いポストカード』に多くの人が魅力を感じるのかといえば、『古いポストカード』自身が過去の歴史を見てきた証拠であり証人であるからで、過ぎ去った過去の時間に想いを馳せるのだと思います。この点においては、いわゆる骨董好きの人の想いと同じですね。

では、『ポストカード』という媒体から汲み取れる歴史とは何でしょう?

幾つかあるのですが、紙の歴史、活字の歴史、色の歴史、印刷や撮影の技術の歴史だと思います。

ポストカード収集の世界で良く使われる言葉があり、これらにより簡単に『製作年代』の識別の助けとなります。

それでは基本用語のお話を。。。(日本を含めたポストカードの『流通の歴史』などは、いわゆる郵政事業の歴史になりますので、日本郵政グループの資料をご参照ください。)

①Antique:名実共に100年以上経っているアンティークのポストカードで、この時代にはいわゆる統一された規格という物は無いように思います。

1800年代のものはこの中に入ってきます。大きさも多様で、わたしの持っている1898年のポストカードは、12.5cm X 8cmとやや小振りです。

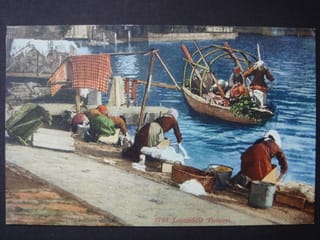

②RPPC:これは英語のReal Photo Post Cardの略で、光沢の無い用紙に、スタンダード・サイズ(14cm X 9cm)に印刷されたポストカードを指します。

イタリアのフィレンチェのカードです。白黒だから年代が古いとは限りません。

カラーですが、こちらもRPPCです。年代が古いせいか独特の色合いになります。

色に関しては、カラーのものも白黒のもの、セピア色のものなどがあり、図柄は写真を用いた物からイラスト(絵)を用いたものがあります。『スタンダード・サイズ』と呼ばれる、規格が統一された後のものでは、時代的にもっとも古い時代のものとされていて、1900年~1920年代後半くらいまでのものが含まれます。(1900年代初頭の100年以上前のアンティーク・ポストカードもこのRPPCに含まれます。)

コレクターは、結果的に数多く集めますので、ポストカード保管用のクリア・ファイルなどの大きさからか、どちらかというと変形ポストカード(小さかったり、ロングだったり)を嫌う傾向にあります。そのため、このRPPCからの時代のポストカードが収集の対象となるようです。

RPPCは年代が古いこともあり、取引価格も高くなりがちですが、額装して数枚壁に飾ると、簡単・手軽にフレンチ・アンティークやカントリー・アンティークのインテリアを実現するの役立つかも。。。。

③Linen postcard:通称『リネン』カードと呼ばれています。写真の現像用紙に光沢と絹目がありますが、絹目のようにイメージ(画像)の面の紙の表面には凹凸がついています。基本的には写真原稿を用いているものの、部分的には、描写のデフォルメ(車や看板等を細かく書き込んだり)や手彩色(独特な彩色を加えることで、自然界では見られない色合いが生まれる)が見られ、独特の『暖かみ』や『ノスタルジー』を感じることが出来ます。このあたりが、ファンの多い理由かもしれません。

わたしの大好きなリネンカードです。ちょっとわかりずらいかも知れませんが、手触りがザラッとしています。ちなみに、このカードはかの有名な『アメリカ国防総省・ペンタゴン』のカードで1930年代でしょうか・・・。

時代は、1920年代から1950年代後半までのものに多く見られます。ちょうどこの時期には、第二次世界大戦が含まれるため、

『郵便』というメディアを用いて、『戦費捻出のための債権を買おう!!』的な文言も見られたりします。

④Chrome postcard:通称『クローム』カードと呼ばれています。カード用紙自体に光沢があり、写真原稿の忠実な再現が基本的な

コンセプトだったようですが、その時代の製作技術が発展途上だったせいか、経年変化による色褪せがあったりします。

時代は、1950年代後半から1970年代前半までの物に多く見られます。この時代でしか見ることの出来ない風俗や流行の変化を

見ることも出来ますし、発行された種類も多い為、ファンが熱中して集めているコレクティブルの対象となっています。

クロームカードです。切手が張ってあってスタンプが押されている状態のもの(postally used)のものだとはっきりと年代がわかりますが、車好きの方なら、写真を見ただけですぐにわかるでしょう・・・。

⑤Chrome postcard 現代版:通称『クロームカード・コンチネンタルサイズ』などと呼ばれています。現在、世界中で発行されているポストカードの共通サイズ(スタンダード・サイズより大き目の35cm X 10cm)となったもので、印刷技術も向上し色鮮やかな画像を再現出来ていますが、枚数も多く現在とさほど変わらないイメージ(画像)の為か、一部の例外を除き、一般的にはコレクティブルの対象とはなっていません。

ちなみに、皆様がとーっても気になっているであろう『価格』について。

まあ、アンティークの世界ですので、年代やコンディションは価格決定における重要な要素の一つであることに違いはないのですが、『使用済み』だから安いという訳でもありません。図柄が珍しいカードや人気の高いテーマのものだったりすると高くなりますし、

『使用済み=消印あり』ということで、それほど時代決定の確かな証拠はないわけですね。

というわけで、上記の①の古いカードより高価な③や④のカードがあったりするわけです。このあたりが奥が深い・・・。

という訳で、わたしの意見は、価格や年代にとらわれずに『気に入った好きなもの』を買う♪、です。

いくら高価といっても、ポストカードの世界ですので基本的に一枚数百円で、なかなか一枚1000円以上するようなカードは無いものです。まあ、例外的に一枚2000円なんていう

『超プレミア』カードもあったりしますが・・・。

それよりも通常は、気に入ったカードを探す手間の方がかかるというのが共通した意見です(笑)

駆け足でしたがポストカード初級編はこのあたりで・・・

コージーアンティークは明日も営業致します♪

お店では、ポストカードを座ってご覧になれますが、くれぐれも時間に余裕をもってお越しくださいね。。。

★コージーアンティークの店舗についてのご紹介

★コージーアンティークへのアクセスのご紹介

コージーアンティークのサイトにリンクしています。

随時更新していますので、是非ごらんになってくださいネ~。それでは・・・。

↑

ここと

↑

ここに応援クリックを宜しくお願い致します!!