作家の早乙女勝元(さおとめ・かつもと)さんが5月10日に亡くなった。90歳。実は早乙女さんには一度お目に掛かって直接話を聞きたいと思ってきた。しかし、昔以上に活動力が落ちてしまって、ずっと先送りしているうちに、どうも体調が良くないらしいという話を聞いたままになっていた。聞きたい話というのは、東京大空襲や空襲から始まる平和への思いではない。また山田洋次監督を柴又に案内したことから、「男はつらいよ」シリーズの舞台に選ばれたという映画史上のエピソードでもない。

(早乙女勝元)

(早乙女勝元)

一番聞きたかったのは、敗戦直後に入学した「都立七中夜間部」(後の「墨田川高校定時制課程」)時代のことを聞きたかったのである。そのことは、東京新聞に連載された「この道」(2017年)に書かれているけれど、もっと聞きたい気持ちがあった。というのも、この墨田川高校定時制は、自分が後に勤務した学校だからだ。「下町の夜間高校」は、60年前後に幾つもの映画に描かれている。またノーベル生理学・医学賞を受賞した大村智さんが都立墨田工業高校の定時制で教えていたのもその頃だ。早乙女さんの通学した時代はそれより10年も前になるが、是非もっと証言を聞いておきたかった。

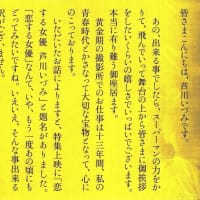

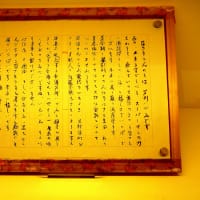

早乙女さんに話を聞くというのは、本人の健康問題が許せば全く不可能ではなかったはずだ。「東京大空襲・戦災資料センター」には行っているし、歴史関係の知り合いをたどれば連絡が付きそうだ。しかし、そんな面倒なことをしなくても、会えそうな場所があった。早乙女さんは実は僕の家から20分ほどのところに住んでいて、自宅の場所は知らないけれど、ちょっと前まで僕の最寄り駅直近にあった「エリカ」という「純喫茶」が早乙女さんの「アジト」だったのである。川上文子「珈琲店エリカの半世紀」(草土文化、2017)という本に早乙女さんの文章が載っていて、自分でそう書いている。

(「珈琲店エリカの半世紀」)

(「珈琲店エリカの半世紀」)

僕が早乙女さんの話を最初に聞いたのは、1972年の秋のことだ。高校2年生の時の文化祭である。その頃には忘れがたい思い出がいっぱいあるが、当時は生徒会役員の末席にいた。早乙女さんの名前も生徒会の中から出てきたと思う。「早乙女勝元」とは、前年(1971年)に岩波新書「東京大空襲-昭和20年3月10日の記録」が大ベストセラーになっていた作家である。早乙女さんとは連絡が付くようで、それはどうやら「党派的」なものだったようだが、僕は詳しくは知らない。

僕の高校は「下町」のど真ん中にあって、空襲を語り継ぐことは大切なことだったから、学校側も企画を受け入れたのだと思う。開会式後の全校生向けの講演だが、話の中身は全く覚えてない。校長が「話は予想と違ったが」などと言ったのは覚えているから、多分昔のことだけでなく、現代のベトナム戦争や沖縄のことなどにつなげて語ったのかもしれない。話は面白くて好評だったと思う。ちなみに、僕の高校では生徒向けの講演会が時々あって、気象学者の根本順吉氏、仏教学者(禅宗)の秋月龍珉氏、サッカー選手・指導者で後にIOC委員となった岡野俊一郎氏などそうそうたる顔ぶれだった。内容は忘れたが名前と風貌は記残る残る。

「東京大空襲」は歴史の中で非常に象徴的な位置を占める出来事だと今では認識されている。だが、空襲は全国各地にあって、それぞれ個別には語られていたが、「原爆」や「沖縄戦」と並ぶような「重大な歴史」だと認識されたのは、早乙女さんが書いた本の力が大きい。それが全国に波及して、空襲の記憶を語り継ぐ運動が大きくなった。そして、その中で「一晩に10万人が亡くなった」東京大空襲は、もっと国民的記憶にならなければならないという意識が広まり、東京都も証言や遺品を集めて、やがては公的な記念館が作られる運びとなった。それが暗転したのは、1999年に都知事に石原慎太郎が当選してからだ。結局、市民の力で2002年に「東京大空襲・戦災資料センター」を江東区に開館し、早乙女さんが館長に就任して2019年まで務めた。

(「東京大空襲・戦災資料センター」)

(「東京大空襲・戦災資料センター」)

その活動なくして空襲の記憶は国民に忘れられていたかもしれない。ただ、早乙女さんの本業は作家である。戦争と平和を考える絵本や児童文学がいっぱいある。ベトナムへ、アウシュビッツへ、そしてオランダにアンネ・フランクを訪ねた。「ベトナムのダーちゃん」シリーズを初め、話題になった本が多い。でも、そこまでは読んでないので、僕には評価出来ない。実写映画化されたものとしては、今井正監督の遺作となった「戦争と青春」がある。若い世代に大空襲を伝えるには最適の映画だろう。

(映画「戦争と青春」)

(映画「戦争と青春」)

しかし、若い時には瑞々しい青春小説がいっぱいあって、それらも当時映画になっている。1958年の「二人だけの橋」(丸山誠治監督)は「美しい橋」の映画化。その橋とは隅田川にかかる白鬚橋である。同じく1958年の「明日をつくる少女」(井上和男監督)は「ハモニカ工場」の映画化。桑野みゆきが魅力的で、東武線堀切駅付近が出ている。これは小津安二郎「東京物語」にも出ている駅である。1960年の「秘密」(家城己代治監督)は同名作品の映画化で、佐久間良子と江原真二郎の悲しい運命を描く。あれ、皆見ているな。初期の映画化はこの3本だけだと思う。

(「明日をつくる少女」)

(「明日をつくる少女」)

先に書いた「この道」を切り抜いておいたのだが、それを書き出すと長くなってしまう。2012年の東京大空襲・戦災資料センターの集会で、話を聞いたのが直接話を聞いた最後だと思う。長年、3月10日が近づくと、朝日新聞に投書し「声」欄に掲載されていた。それがならいとなっていたのだが、今では3・10と3・11が続くことになってしまった。こうしてみると、ずいぶん縁があったなと思って書いておく次第。

(早乙女勝元)

(早乙女勝元)一番聞きたかったのは、敗戦直後に入学した「都立七中夜間部」(後の「墨田川高校定時制課程」)時代のことを聞きたかったのである。そのことは、東京新聞に連載された「この道」(2017年)に書かれているけれど、もっと聞きたい気持ちがあった。というのも、この墨田川高校定時制は、自分が後に勤務した学校だからだ。「下町の夜間高校」は、60年前後に幾つもの映画に描かれている。またノーベル生理学・医学賞を受賞した大村智さんが都立墨田工業高校の定時制で教えていたのもその頃だ。早乙女さんの通学した時代はそれより10年も前になるが、是非もっと証言を聞いておきたかった。

早乙女さんに話を聞くというのは、本人の健康問題が許せば全く不可能ではなかったはずだ。「東京大空襲・戦災資料センター」には行っているし、歴史関係の知り合いをたどれば連絡が付きそうだ。しかし、そんな面倒なことをしなくても、会えそうな場所があった。早乙女さんは実は僕の家から20分ほどのところに住んでいて、自宅の場所は知らないけれど、ちょっと前まで僕の最寄り駅直近にあった「エリカ」という「純喫茶」が早乙女さんの「アジト」だったのである。川上文子「珈琲店エリカの半世紀」(草土文化、2017)という本に早乙女さんの文章が載っていて、自分でそう書いている。

(「珈琲店エリカの半世紀」)

(「珈琲店エリカの半世紀」)僕が早乙女さんの話を最初に聞いたのは、1972年の秋のことだ。高校2年生の時の文化祭である。その頃には忘れがたい思い出がいっぱいあるが、当時は生徒会役員の末席にいた。早乙女さんの名前も生徒会の中から出てきたと思う。「早乙女勝元」とは、前年(1971年)に岩波新書「東京大空襲-昭和20年3月10日の記録」が大ベストセラーになっていた作家である。早乙女さんとは連絡が付くようで、それはどうやら「党派的」なものだったようだが、僕は詳しくは知らない。

僕の高校は「下町」のど真ん中にあって、空襲を語り継ぐことは大切なことだったから、学校側も企画を受け入れたのだと思う。開会式後の全校生向けの講演だが、話の中身は全く覚えてない。校長が「話は予想と違ったが」などと言ったのは覚えているから、多分昔のことだけでなく、現代のベトナム戦争や沖縄のことなどにつなげて語ったのかもしれない。話は面白くて好評だったと思う。ちなみに、僕の高校では生徒向けの講演会が時々あって、気象学者の根本順吉氏、仏教学者(禅宗)の秋月龍珉氏、サッカー選手・指導者で後にIOC委員となった岡野俊一郎氏などそうそうたる顔ぶれだった。内容は忘れたが名前と風貌は記残る残る。

「東京大空襲」は歴史の中で非常に象徴的な位置を占める出来事だと今では認識されている。だが、空襲は全国各地にあって、それぞれ個別には語られていたが、「原爆」や「沖縄戦」と並ぶような「重大な歴史」だと認識されたのは、早乙女さんが書いた本の力が大きい。それが全国に波及して、空襲の記憶を語り継ぐ運動が大きくなった。そして、その中で「一晩に10万人が亡くなった」東京大空襲は、もっと国民的記憶にならなければならないという意識が広まり、東京都も証言や遺品を集めて、やがては公的な記念館が作られる運びとなった。それが暗転したのは、1999年に都知事に石原慎太郎が当選してからだ。結局、市民の力で2002年に「東京大空襲・戦災資料センター」を江東区に開館し、早乙女さんが館長に就任して2019年まで務めた。

(「東京大空襲・戦災資料センター」)

(「東京大空襲・戦災資料センター」)その活動なくして空襲の記憶は国民に忘れられていたかもしれない。ただ、早乙女さんの本業は作家である。戦争と平和を考える絵本や児童文学がいっぱいある。ベトナムへ、アウシュビッツへ、そしてオランダにアンネ・フランクを訪ねた。「ベトナムのダーちゃん」シリーズを初め、話題になった本が多い。でも、そこまでは読んでないので、僕には評価出来ない。実写映画化されたものとしては、今井正監督の遺作となった「戦争と青春」がある。若い世代に大空襲を伝えるには最適の映画だろう。

(映画「戦争と青春」)

(映画「戦争と青春」)しかし、若い時には瑞々しい青春小説がいっぱいあって、それらも当時映画になっている。1958年の「二人だけの橋」(丸山誠治監督)は「美しい橋」の映画化。その橋とは隅田川にかかる白鬚橋である。同じく1958年の「明日をつくる少女」(井上和男監督)は「ハモニカ工場」の映画化。桑野みゆきが魅力的で、東武線堀切駅付近が出ている。これは小津安二郎「東京物語」にも出ている駅である。1960年の「秘密」(家城己代治監督)は同名作品の映画化で、佐久間良子と江原真二郎の悲しい運命を描く。あれ、皆見ているな。初期の映画化はこの3本だけだと思う。

(「明日をつくる少女」)

(「明日をつくる少女」)先に書いた「この道」を切り抜いておいたのだが、それを書き出すと長くなってしまう。2012年の東京大空襲・戦災資料センターの集会で、話を聞いたのが直接話を聞いた最後だと思う。長年、3月10日が近づくと、朝日新聞に投書し「声」欄に掲載されていた。それがならいとなっていたのだが、今では3・10と3・11が続くことになってしまった。こうしてみると、ずいぶん縁があったなと思って書いておく次第。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます