高校授業料無償化問題の3回目。最後は私立高校授業料の支援をどうするかである。今回の合意を受けて、中には「私立高校の学費がなくなる」かのような言い方をする人が時々見られるが、これは大きな誤解である。確かに私立高校へ通学する生徒への「就学支援金」は大きく増額される。「45万7千円」となるが、それは全国の平均だということだから、これより高い学費の高校が半分あるわけだ。もちろん他に入学金、教科書代、制服等の諸経費が必要だから、相当の金額が掛かるはず。大幅に拡充されて助かる家庭が多いだろうが、すべての私立高校で授業料が無償になるというのは、明らかに誤解だろう。

ところで、所得制限なしで私立高校授業料の無償化を拡大すると、格差拡大につながるという批判もある。世論調査では公立の無償化は賛成が多いが、私立高校だと賛否半ばするか反対が多いという結果が多いようだ。これは「かえって格差拡大につながってしまう」と解釈すると間違うだろう。本来の政策意図として「富裕層の支援を行う」ことが目的と考えるべきだ。「日本維新の会」はもともと富裕層向けのポピュリズム的政策を打ち出すことが多い。また「公」の役割を小さくすることを目標にしている。富裕層が一番税金を負担しているわけで、貧困層のためではなく自分たちにこそ税を還元して欲しいという支持者に応える政策である。

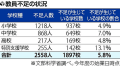

私立高校授業料の無償化拡充は必要なことだと思う。初めから全員が公立高に進めるわけではなく、必ず3分の1以上の生徒は私立高校に進学する。募集定員そのものがそうなっている。望んでいく場合もあれば、不本意入学もあるだろうが、中学卒業生の3割強が私立へ行くんだから、支援は必要だ。さらに東京都や大阪府など財源に余裕がある自治体が独自に私立学校への支援を拡充してきた。公立と違い、私立高は受験に居住条件がないから、東京や大阪などの有名私学高校には近県からも多くの生徒が通学している。しかし、東京や大阪在住生徒だけ多額の補助を受けられて、同じ学校の生徒なのに差別的な状態になっている。

その意味で私立高校生徒への国レベルの支援拡充は望まれた政策だろう。しかし、一方で私立支援拡充策によって、公立高校が定員割れする事態が大阪や東京で生じている。大阪の場合は、むしろそれが目的だろう。「3年連続定員割れだと閉校」という条例まで作っているんだから。公私立の条件は平等ではないのに、同じように授業料を無償化すれば私立を希望する生徒が増えるのは事前に予測出来る。その結果として公立高校が減れば、新規採用教員を減らせて「公務員の定数削減」につながり、公務員の人件費を減らしたと宣伝出来る。就学支援金は増大するが、それも国費で大部分がまかなわれる。まさに「成果」に見える。

2回目で書いたように、高校教育は事実上義務教育に近くなっているので、公立高校は公立小中と同じように「授業料そのものをなくすべき」と考えている。そうなると、「就学支援金」制度は、公立(国立も)以外の進路先(私立高校や専修学校、外国人学校等)に通う生徒にだけ支給することになる。そうなった場合、僕は「所得制限」を設けても良いのではないかと思う。それも「ある所得」以上は支給しないというのではなく、私立高校の学費に応じて細かく「全額補助」「半額補助」「3割補助」などと区分した方が良い。全国一律で47万5千と言っても、安い私立と高い私立ではお得感が違ってくる。

それと同時に、私立高校をいくつかのタイプに分類して、支援金額を変える方が良いと思う。有名大学に直結した附属高校とそうじゃない高校では差を付けても良いのでは? 都市部の「名門校」、地方の「伝統校」、スポーツで知られて全国から集まる「強豪校」など様々。また私立高校への支援が拡充すれば、富裕層は今まで授業料に宛てていた金額を「寄付金」に回しやすくなり、公私間の教育格差が広がっていく。地方財政が物価高、コロナ禍で悪化していて、公立学校の予算が逼迫しているという声がかなりある。公私間の格差が拡大するのが、望ましいのか? 公立学校の教員採用試験の方が、私立学校よりまだ公平な気がするけど。

そして、最後の最後に。本来の「生徒の学びを支援する」という本質から考えると、まとめて学校に支給するというのを止めてはどうだろうか? 私立高校の場合は、保護者(または生徒本人でもいいけど)が地方自治体に直接請求し、自治体は前年度の所得等を捕捉しているから、審査して家庭へ支給する。自治体はまとめて国に請求する。一方、各家庭は直接私立学校(高校や専修学校等)に支払う。その金を使い込んでしまう家庭の生徒は授業料未払いにより退学になってもやむなし。もともと授業料のない公立高校へ転学すれば良いはず。私立高校を何らかの理由で退学した生徒は、公立高校が無条件で受け入れるべきだろう。