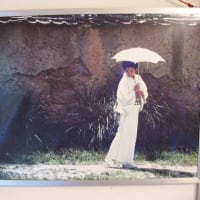

斎服は神官の礼服しかも位の高い人

斎服を調達することになった経緯はまたの機会に譲るとして

兎に角斎服を誂えることになった

斎服がどういうものかを過去の書物で調べ今の様子も取材した

そうするとなんと明治に入ってから斎服の布が違ってきていた

蚕の吐く繭を使う

ここから違う

蚕はすでに在来種ではない

中国蚕であったり中国と日本の掛け合わせであったりする

しかも繭を高温で中にいるサナギを一瞬にして殺してしまい

その糸は動力機で糸を引く

その糸をまた動力機で織るのだが動力機に糸をかけるには蚕が吐くセリシンというタンパク質が邪魔

そのためにそのセリシンを化学処理して外してしまう

そのため織りあがった布には張りがない

斎服には張りが必要そのためにその布を糊付けする。そして仕立てる

所が明治時代以前の資料を読むと

蚕は在来種であることはもちろんだし、繭の中で蛹が生きて入り間に糸を引く

蛹は繭の中で十日くらい生きているけど多い繭を扱う場合は塩漬けで保存するという方法もある

繭をお湯につけて糸口を探して手で引く

そのお湯でセリシンは塩梅よく落ちる

残ったセリシンの糸で手織りをすると張りのある糸となりわざわざ布に糊付けをする必要がない

出来上がった布は美しい

そのあと装束専門の仕立て師に仕立ててもらう

装束仕立ての人は京都に多く

こんかいも19代続いたお家柄の仕立て師お願いした

きちんとした日本を考えたいというので本来の斎服作りを進行中

斎服を調達することになった経緯はまたの機会に譲るとして

兎に角斎服を誂えることになった

斎服がどういうものかを過去の書物で調べ今の様子も取材した

そうするとなんと明治に入ってから斎服の布が違ってきていた

蚕の吐く繭を使う

ここから違う

蚕はすでに在来種ではない

中国蚕であったり中国と日本の掛け合わせであったりする

しかも繭を高温で中にいるサナギを一瞬にして殺してしまい

その糸は動力機で糸を引く

その糸をまた動力機で織るのだが動力機に糸をかけるには蚕が吐くセリシンというタンパク質が邪魔

そのためにそのセリシンを化学処理して外してしまう

そのため織りあがった布には張りがない

斎服には張りが必要そのためにその布を糊付けする。そして仕立てる

所が明治時代以前の資料を読むと

蚕は在来種であることはもちろんだし、繭の中で蛹が生きて入り間に糸を引く

蛹は繭の中で十日くらい生きているけど多い繭を扱う場合は塩漬けで保存するという方法もある

繭をお湯につけて糸口を探して手で引く

そのお湯でセリシンは塩梅よく落ちる

残ったセリシンの糸で手織りをすると張りのある糸となりわざわざ布に糊付けをする必要がない

出来上がった布は美しい

そのあと装束専門の仕立て師に仕立ててもらう

装束仕立ての人は京都に多く

こんかいも19代続いたお家柄の仕立て師お願いした

きちんとした日本を考えたいというので本来の斎服作りを進行中