核兵器廃絶 焦点と課題は 国連総会の議論から③ 深まる核保有国の矛盾

国連総会第1委員会の議論では、核兵器禁止条約を支持する勢力も、反対する核保有国も、核不拡散条約(NPT)を維持することでは一致しています。

NPTの枠組みが

NPT(1970年発効)は米英仏ロ中の五大国だけに核保有を認める、いわば核独占体制のためにつくられた枠組みです。しかし、その不平等をやわらげるために、第6条で「核軍備縮小撤廃に関する効果的な措置」について「誠実に交渉を行うことを約束」したのです。

ところが、条約の無期限延長がきめられた1995年以降、非核保有国は、核兵器を持たない義務を守っているのに、核保有国は第6条を実行していないことが大きな争点となってきました。NPTの枠組みが、核兵器廃絶をめぐる重要な交渉、論争の場となったのです。

核保有五大国を含めNPTに参加する191の国と地域は、これまで核兵器廃絶をめざす合意をつみあげてきました。NPT再検討会議は「核兵器廃絶の明確な約束」(2000年)や「『核兵器のない世界』を実現し、維持するための枠組み」をつくる「特別の努力」(2010年)を全会一致で確認してきました。

核保有国は、核兵器禁止条約はNPT体制にとって有害だと非難しています。

しかし、禁止条約はNPT第6条とこれらの合意にそったものといえます。核保有国が禁止条約を拒否するのなら、NPT条約締約国の責任として、第6条をどう実行するのか、「核兵器のない世界」への道筋を示さなければなりません。

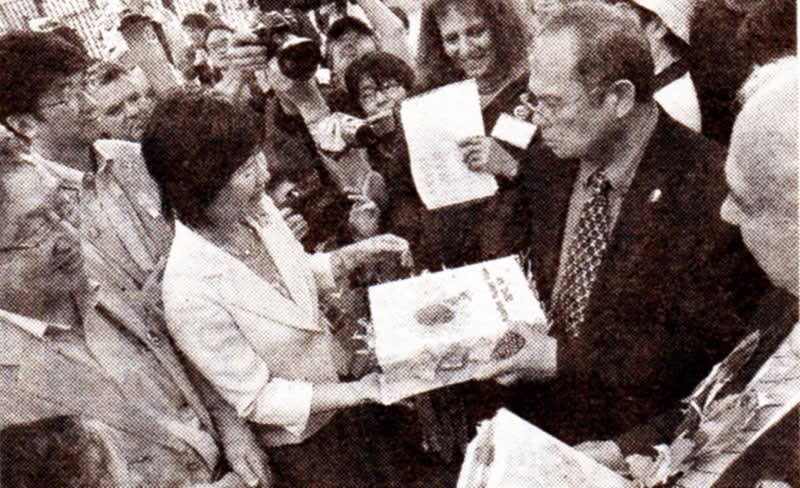

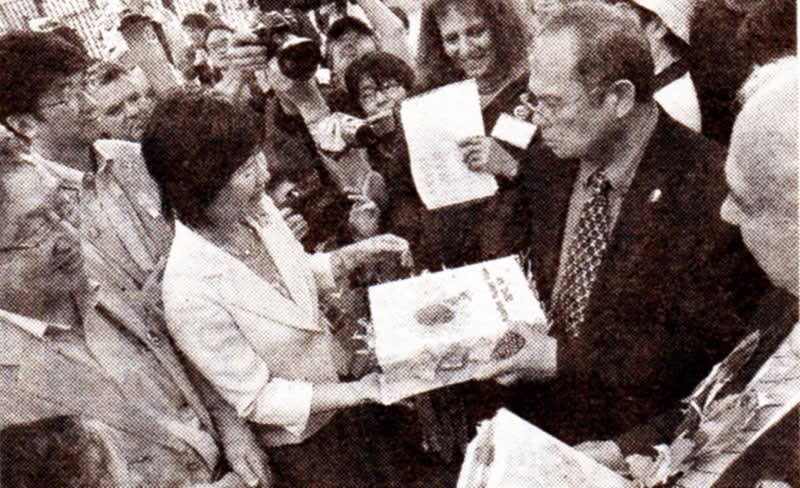

NPT再検討会議の議長に就任予定のリブラン・カバクチュラン・フィリピン国連大使(右から2人目)に署名を手渡す新日本婦人の会の米山淳子事務局長(左から3人目)ら=2010年5月2日、ニューヨーク(行沢寛史撮影)

国際的な世論広げ

核兵器禁止条約の成立によって、核保有国はNPTの枠組みでも、矛盾を深めています。そのなかで、アメリカをはじめ核五大国が、2020年に迫ったNPT再検討会議を前に、従来の合意を否定する暴挙に出ていることは重大です。

2020NPT再検討会議とその準備委員会(2019年4~5月、ニューヨーク)は、重要な攻防の場となろうとしています。再検討会議が開かれる2020年は被爆75年にあたります。核兵器禁止条約を一刻も早く発効させ、それを力に核兵器に固執する勢力をおいつめていくことが重要になっています。今年の原水爆禁止世界大会はこうした展望のもとに、壮大な運動をよびかけました。

いま求められているのは、「ヒバクシャ国際署名」を軸に国際的な反核世論を広げること、そして、禁止条約を生みだした力でもある諸国政府との共同をさらに発展させることです。

とりわけ決定的なのは、核保有国や「核抑止力」に依存する同盟国の政府に迫る世論と運動です。今年8月、アメリカ最大のカリフォルニア(人口4000万人)州議会が核兵器禁止条約を支持する決議を採択して注目されました。原動力となったのは、医師らを中心とする草の根からの反核運動でした。フランスやイギリスでも反核運動が、独自の要求とむすびつけて、禁止条約への参加を政府に求める署名運動などをすすめています。

・こうした努力が国際的な共同とあいまって発展するならば、必ず逆流をうちやぶって、前進できます。日本共産党はひきつづき内外の反核運動と連帯して奮闘します。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年11月22日付掲載

核兵器禁止条約を発効させるための運動と従来からのNPT再検討会議での取り組みを相乗的にすすめて、一日も早く核兵器廃絶を実現させよう。

国連総会第1委員会の議論では、核兵器禁止条約を支持する勢力も、反対する核保有国も、核不拡散条約(NPT)を維持することでは一致しています。

NPTの枠組みが

NPT(1970年発効)は米英仏ロ中の五大国だけに核保有を認める、いわば核独占体制のためにつくられた枠組みです。しかし、その不平等をやわらげるために、第6条で「核軍備縮小撤廃に関する効果的な措置」について「誠実に交渉を行うことを約束」したのです。

ところが、条約の無期限延長がきめられた1995年以降、非核保有国は、核兵器を持たない義務を守っているのに、核保有国は第6条を実行していないことが大きな争点となってきました。NPTの枠組みが、核兵器廃絶をめぐる重要な交渉、論争の場となったのです。

核保有五大国を含めNPTに参加する191の国と地域は、これまで核兵器廃絶をめざす合意をつみあげてきました。NPT再検討会議は「核兵器廃絶の明確な約束」(2000年)や「『核兵器のない世界』を実現し、維持するための枠組み」をつくる「特別の努力」(2010年)を全会一致で確認してきました。

核保有国は、核兵器禁止条約はNPT体制にとって有害だと非難しています。

しかし、禁止条約はNPT第6条とこれらの合意にそったものといえます。核保有国が禁止条約を拒否するのなら、NPT条約締約国の責任として、第6条をどう実行するのか、「核兵器のない世界」への道筋を示さなければなりません。

NPT再検討会議の議長に就任予定のリブラン・カバクチュラン・フィリピン国連大使(右から2人目)に署名を手渡す新日本婦人の会の米山淳子事務局長(左から3人目)ら=2010年5月2日、ニューヨーク(行沢寛史撮影)

国際的な世論広げ

核兵器禁止条約の成立によって、核保有国はNPTの枠組みでも、矛盾を深めています。そのなかで、アメリカをはじめ核五大国が、2020年に迫ったNPT再検討会議を前に、従来の合意を否定する暴挙に出ていることは重大です。

2020NPT再検討会議とその準備委員会(2019年4~5月、ニューヨーク)は、重要な攻防の場となろうとしています。再検討会議が開かれる2020年は被爆75年にあたります。核兵器禁止条約を一刻も早く発効させ、それを力に核兵器に固執する勢力をおいつめていくことが重要になっています。今年の原水爆禁止世界大会はこうした展望のもとに、壮大な運動をよびかけました。

いま求められているのは、「ヒバクシャ国際署名」を軸に国際的な反核世論を広げること、そして、禁止条約を生みだした力でもある諸国政府との共同をさらに発展させることです。

とりわけ決定的なのは、核保有国や「核抑止力」に依存する同盟国の政府に迫る世論と運動です。今年8月、アメリカ最大のカリフォルニア(人口4000万人)州議会が核兵器禁止条約を支持する決議を採択して注目されました。原動力となったのは、医師らを中心とする草の根からの反核運動でした。フランスやイギリスでも反核運動が、独自の要求とむすびつけて、禁止条約への参加を政府に求める署名運動などをすすめています。

・こうした努力が国際的な共同とあいまって発展するならば、必ず逆流をうちやぶって、前進できます。日本共産党はひきつづき内外の反核運動と連帯して奮闘します。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年11月22日付掲載

核兵器禁止条約を発効させるための運動と従来からのNPT再検討会議での取り組みを相乗的にすすめて、一日も早く核兵器廃絶を実現させよう。