米国従属経済 金融⑥ 外資 日本を食い物に

「金融ビッグバン」や米国の圧力で進められた規制緩和に伴い、米国資本などによる日本企業の合併・買収(M&A)が相次ぎました。

M&A支援会社レコフによると、外国企業による日本企業の合併・買収は1997年の51件から急増し、2000年には175件、04年には207件になりました。米国大企業による投資は、日本の経済活動を活性化させるどころか、国民の財産を食い物にしました。

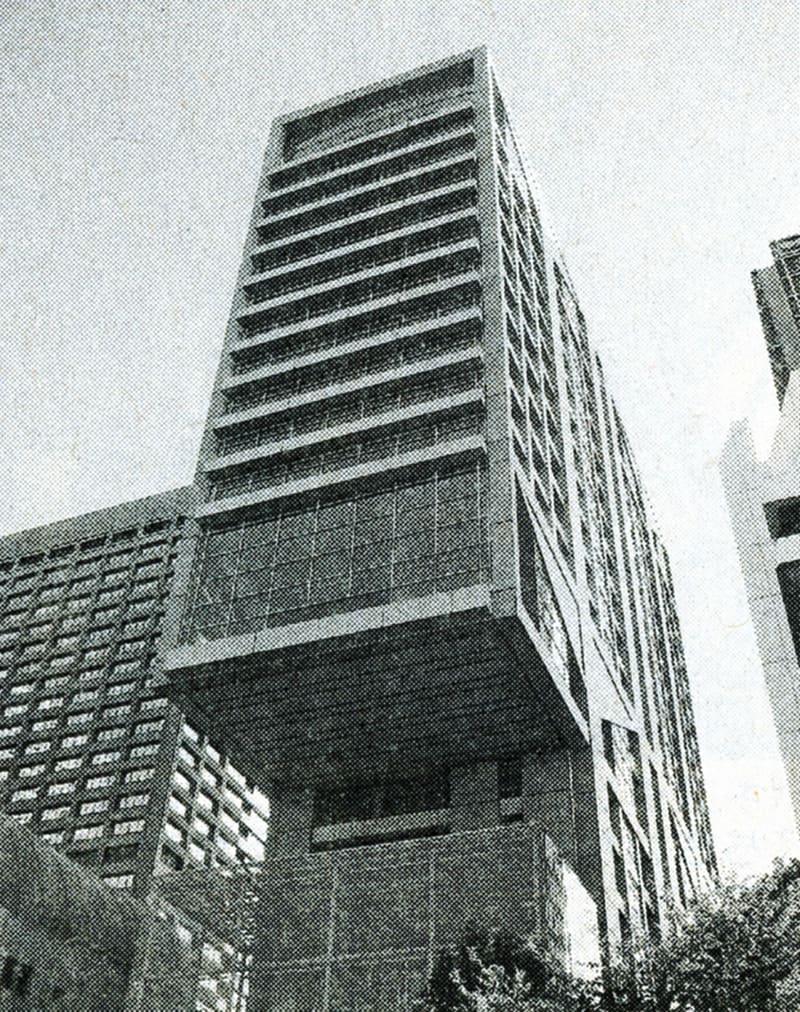

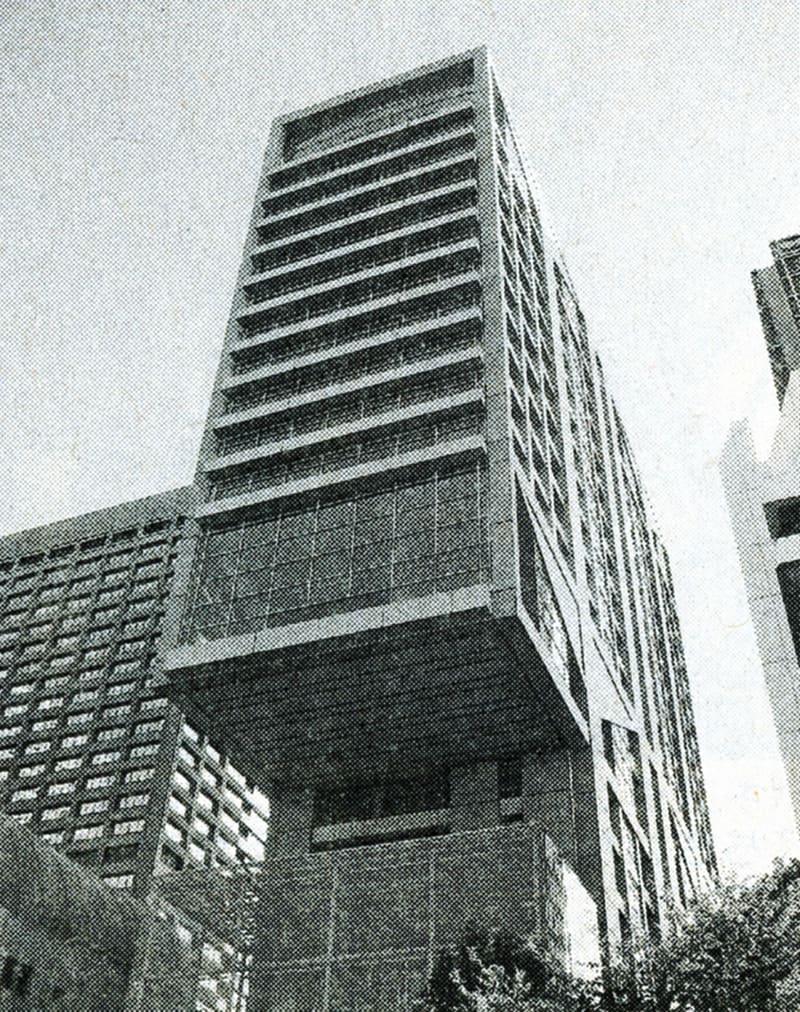

今は空きビルになっている旧長銀本店(新生銀行ビル)=東京都千代田区

長銀の買収劇

その最たるものが、リップルウッドなど米系投資ファンドによる旧日本長期信用銀行(現・新生銀行)の買収です。長銀は98年に破綻し、国有化されました。

つぎ込まれた公的資金は8兆円。しかし、2000年に米系ファンドにわずか10億円で売り渡されました。

公的資金の財源は国民の税金です。

しかも、国は譲渡契約にさまざまな特典をつけました。その一つが「瑕疵(かし)担保特約」。新生銀行が引き継いだ債権が譲渡から3年以内に2割以上減価したら、預金保険機構(国の代理)が譲渡時の価格で買い戻します。国民の税金で損を穴埋めする特約です。

国民に巨額の負担を押し付けながら、新生銀行は発足後、貸出金を大幅に減らしました。

ファンド側は04年2月に新生銀行を再上場させ、約2500億円の売却益を得ました。しかし、日本国内に拠点のない外国ファンドの株売却益は、日本で課税されないという税法上の抜け穴があり、1円の税金も課されませんでした。

ファンド側は残りの株も翌年、売り抜けました。破綻した銀行を安く買い取り、もうけるだけもうけて売り払うという典型的な“ハゲタカファンド”の手口です。

外国法人の株式保有比率(%、株数ベース)

意向常に反映

当時、米国の主要な対日要求の一つが不良債権処理でした。01年6月、小泉純一郎首相就任後、初の日米首脳会談で小泉氏は、「不良債権問題は米国の意見も聞いて成功させたい。米国の意見は外圧とは考えない」と誓いました。米金融機関による「不良債権ビジネス」を拡大したい米国政府。それを唯々諾々と受け入れる日本政府。従属的な関係がここにも表れています。

ブッシュ・小泉両政権は、恒常的な協議である日米投資イニシアチブを立ち上げ、米国金融機関の意向が常に反映される仕組みをつくりました。

東京証券取引所によると、日本で発行される株式の22・8%(11年)を外国法人が保有しています。外資が増えるに従って、日本政府は多くの分野で外資に都合よく国内制度を変えています。

1989年、40%だった法人税(国税)率はしだいに引き下げられ、99年には30%になりました。99年には労働者派遣が原則自由化され、雇用の非正規化が進みました。いずれも日本の財界の要求であるとともに、米国の大企業が求めていたことでした。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2012年9月25日付掲載

外資がすべて悪いとはいいませんが、日本の金融機関を儲けの手段につかい日本経済を混乱させるのはかないませんね。

日本に入って経済活動するなら、すくなくとも日本のルールに従って欲しいですね。

「金融ビッグバン」や米国の圧力で進められた規制緩和に伴い、米国資本などによる日本企業の合併・買収(M&A)が相次ぎました。

M&A支援会社レコフによると、外国企業による日本企業の合併・買収は1997年の51件から急増し、2000年には175件、04年には207件になりました。米国大企業による投資は、日本の経済活動を活性化させるどころか、国民の財産を食い物にしました。

今は空きビルになっている旧長銀本店(新生銀行ビル)=東京都千代田区

長銀の買収劇

その最たるものが、リップルウッドなど米系投資ファンドによる旧日本長期信用銀行(現・新生銀行)の買収です。長銀は98年に破綻し、国有化されました。

つぎ込まれた公的資金は8兆円。しかし、2000年に米系ファンドにわずか10億円で売り渡されました。

公的資金の財源は国民の税金です。

しかも、国は譲渡契約にさまざまな特典をつけました。その一つが「瑕疵(かし)担保特約」。新生銀行が引き継いだ債権が譲渡から3年以内に2割以上減価したら、預金保険機構(国の代理)が譲渡時の価格で買い戻します。国民の税金で損を穴埋めする特約です。

国民に巨額の負担を押し付けながら、新生銀行は発足後、貸出金を大幅に減らしました。

ファンド側は04年2月に新生銀行を再上場させ、約2500億円の売却益を得ました。しかし、日本国内に拠点のない外国ファンドの株売却益は、日本で課税されないという税法上の抜け穴があり、1円の税金も課されませんでした。

ファンド側は残りの株も翌年、売り抜けました。破綻した銀行を安く買い取り、もうけるだけもうけて売り払うという典型的な“ハゲタカファンド”の手口です。

外国法人の株式保有比率(%、株数ベース)

意向常に反映

当時、米国の主要な対日要求の一つが不良債権処理でした。01年6月、小泉純一郎首相就任後、初の日米首脳会談で小泉氏は、「不良債権問題は米国の意見も聞いて成功させたい。米国の意見は外圧とは考えない」と誓いました。米金融機関による「不良債権ビジネス」を拡大したい米国政府。それを唯々諾々と受け入れる日本政府。従属的な関係がここにも表れています。

ブッシュ・小泉両政権は、恒常的な協議である日米投資イニシアチブを立ち上げ、米国金融機関の意向が常に反映される仕組みをつくりました。

東京証券取引所によると、日本で発行される株式の22・8%(11年)を外国法人が保有しています。外資が増えるに従って、日本政府は多くの分野で外資に都合よく国内制度を変えています。

1989年、40%だった法人税(国税)率はしだいに引き下げられ、99年には30%になりました。99年には労働者派遣が原則自由化され、雇用の非正規化が進みました。いずれも日本の財界の要求であるとともに、米国の大企業が求めていたことでした。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2012年9月25日付掲載

外資がすべて悪いとはいいませんが、日本の金融機関を儲けの手段につかい日本経済を混乱させるのはかないませんね。

日本に入って経済活動するなら、すくなくとも日本のルールに従って欲しいですね。