「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。

日本共産党兵庫県委員会で働いています。

スポーツ界の今を考える 改革の道のり② 大事なのは三つの「F」

日本トップリーグ連携機構 市原則之専務理事

いちはら・のりゆき=1941年10月30日、広島市生まれ、77歳。ハンドボールの元日本代表選手、監督。日本ハンドボール協会副会長、同リーグ機構会長、JOC副会長、専務理事などを歴任。現在は、団体ボール競技のリーグを束ねる日本トップリーグ連携機構の専務理事。広島山陽高等学校理事長

暴力指導やパワーハラスメントは、日本のスポーツ界の奥深いところにある問題です。

日本オリンピック委員会(JOC)専務理事だった2013年1月、柔道の女子15選手が私のところに訴えにきました。

代表監督らの暴力指導の中身はひどいものでした。これが社会問題になり、日本のスポーツ界は暴力指導に正面から向き合うことになりました。

暴力の克服へ

スポーツ団体が共同で「暴力行為根絶宣言」を出しました。「フェアプレーの精神やヒューマニティーの尊重を根幹とするスポーツの価値とそれらを否定する暴力とは互いに相いれない」と。しかし、私たちはこの問題を克服できていません。

そもそもスポーツ界の暴力は、軍隊的な指導の名残でもあります。欧米に比べ日本人は体格やパワー、筋力で劣ります。

それを昔は持久力や精神力、根性で克服しようと過酷な練習で心身ともに選手を追い込みました。

しかし、選手の人権を認めないところにスポーツ指導は成り立ちません。何より指導者の意識の転換が求められます。

JOCは1996年アトランタ五輪の成績不振を機に「ゴールドプラン」(2001年)という競技力向上戦略をつくりました。柱の一つは指導者養成です。各競技の代表チームの指導者の資格制度をつくり、科学的で国際的な視野を持った指導者を輩出するためです。

平昌五輪の選手村で食事をする選手たち=2月6日(AFP時事)

平昌五輪の選手村で食事をする選手たち=2月6日(AFP時事)

人間性を育む

私たちはただ強い、メダルを取れる選手を育成すればいいと考えているわけではありません。コーチ、指導者は素晴らしい人間性を育む人でなくてはなりません。

私はスポーツには三つの「F」が大事だとよく話します。一つはファイティングスピリット。常に全力を尽くす。第二はフェアプレー。スポーツの公平・公正な精神を培う。三つ目はフレンドシップ。友情を育むこと。この三つは五輪の「選手村」の精神です。

貧しい環境の国、そうでない国の選手も同じ食事や生活をし、同じ条件でたたかう。そして選手村に帰って「よく頑張った」と交流し合う。この精神を指導者も選手も身につけることが大事だと思います。

スポーツには人々に勇気や夢を与え、元気にする力があります。私はロンドン五輪(12年)で改めて実感しました。

このときJOCは東日本大震災で被災した20人の子どもたちを招待しました。両親やきょうだいらを亡くした子たちです。日に日に表情が生き生きと変わるのがわかりましたが、一人だけ変わらない子がいたのです。

競技を見ていても一人ポツンとして、お世話係のオリンピアンが「連れてこない方がよかったかな」と嘆くほど。ところが、最後の女子サッカーの準決勝のときに変わりました。競技が進むにつれて、みんなのそばに寄ってきて、日本が勝った瞬間は輪の中心でともに喜び合ったのです。

私はそれを見て、子どもの心を変えられるスポーツは、すごいなと改めて。指導者も選手もこのスポーツの持つ力を自覚すべきです。

1人でも告発

5年前、柔道の女子選手は勇気をもって15人で暴力を告発しました。いまは1人でも告発する選手が出てきています。これは変化であり一つの光です。選手が自立し、暴力を憎む気持ち、人権意識が育っている証しです。

「指導者は学ぶことをやめたら、教えることをやめなくてはいけない」

サッカーの元フランス代表監督の言葉です。選手を真ん中におきながら、ともに成長できる、真摯(しんし)な監督、コーチを増やすことが、スポーツ界を変える力になる。私はそう確信しています。(和泉民郎)(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年11月18日付掲載

日本のスポーツ界にとって、暴力問題は根深い。欧米との体格の差を、持久力や根性で克服しようした時代があった。その名残りが暴力にも。

3つの「F」とは、ファイティングスピリット、フェアプレー、フレンドシップ。

スポーツ界の今を考える 改革の道のり① 競技団体運営の基準を

レスリングのパワーハラスメント、日本大学アメリカンフツトボール部の悪質タックル問題など相次ぐ不祥事を受け、スポーツ界はその対応に迫られています。問題の背景、根源に何があるのか。どんな処方箋が求められるか。識者とともに考えます。第1回は日本スポーツ法学会前会長で弁護士の望月浩一郎さんです。(聞き手 和泉民郎)

日本スポーツ法学会前会長 望月浩一郎弁護士

もちつき・こういちろう=1956年、山梨県生まれ。弁護士。日本スポーツ法学会前会長。日本学生野球協会、日本相撲協会などの各種委員を務める。Jリーグ・川崎、我那覇選手のドーピングをめぐる仲裁事件の選手代理人。スポーツ事故訴訟にも関わる。著書に『運動部活動の理論と実践』(共著、大修館書店)など。

―スポーツ界の現状をどう見ていますか。

不祥事には二つの側面があると思います。一つは選手への暴力、パワハラといった指導者のあり方。もう一つはスポーツ団体の運営上の未熟さです。とくに後者は有効な対策が見いだせていないように思います。

―ボクシング連盟の問題はその典型ですね。

ボクシングは山根明前会長による補助金不正流用や「奈良判定」など不正行為や独裁的な体質が間題となりました。こうしたアンフェアな運営は論外ですが、他のスポーツ団体も役員の多くは競技のOBが担っています。競技の専門的な技能、知識はあっても組織運営やマネジメント能力があるとは限りません。

みんなで決めていく経験も乏しい。これらの弱点を克服するには努力を求めるだけでなく、特別な手だてが必要だと感じます。

日本ボクシング連盟の山根明会長(当時)を告発し、記者会見する「日本ボクシングを再興する会」の代表ら=8月8日、東京・霞が関の弁護士会館

日本ボクシング連盟の山根明会長(当時)を告発し、記者会見する「日本ボクシングを再興する会」の代表ら=8月8日、東京・霞が関の弁護士会館

国の干渉注意

―国が、スポーツ団体の監督権限強化の法改正を検討しています。

現在、スポーツ議員連盟でも議論されていますが、国がより積極的に関与する方向での議論となっていることには注意が必要です。

私は、国が直接スポーツ団体に干渉することには賛成できません。戦前の文部省による「野球統制令」の問題を考えるべきで、スポーツ団体の自主的な努力を尊重すべきです。ただ、現状でいいわけではありません。競技団体の多くは、中央の事務局ですら数名のスタッフで運営される零細企業です。人もお金もないなかで何ができるかを考える必要があります。

「はずみ車」

―どんなやり方がありますか。

日本スポーツ協会、日本オリンピック委員会が組織運営のあり方、ガバナンスのガイドラインを作成し、構成団体に求める。これをクリアしないといけないという基準をつくることです。

例えば、サッカーのJリーグにはクラブライセンス制度があります。プロのクラブとして最低限必要な条件を示し、認可の有無を決めています。

最初に基準をクリアするのは大変ですが、一度できれば「慣性の法則」でいく部分も大きい。一度にすべてに適用するのが無理ならモデルをつくり、それを「はずみ車」に広げるやり方もあります。

外部の人材も

―ほかにやれることはありますか。

柔道は代表監督の女子代表選手にたいするパワハラ問題をきっかけに連盟の組織改革に進みました。柔道経験がある企業の役員を会長に据えて。

テコンドーやフェンシングは法律家がその運営にかかわっています。外部から人材を招き改革することも一つの方法です。

―組織改革は、暴力、パワハラ指導の解決にもつながりますか。

フェアプレーを運営に貫くことは、スポーツ団体の大事な要件です。それがフェアなスポーツ活動につながります。とくに暴力、パワハラ指導をただすには、精神論でなく科学的な指導者の養成が決定的です。

日本高等学校野球連盟は指導者が学ぶ場として毎年「甲子園塾」を開催し、全都道府県から約50人が参加しています。その指導者は各県に戻り報告会を開くなど、成果を還元しています。

競技団体がこうした努力を強めることと合わせ、私は指導者の交流ができる組織が必要だと思っています。指導者が一人で悩むのではなく、指導方法の情報を得られ、学ぶこともできる。よりよい指導を模索している人は少なくありません。

しかし、その受け皿が少ない。国はそういうところにこそ財政面も含めた援助をすべきです。

(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年11月17日付掲載

スポーツ界で、選手への暴力やパワハラも問題だが、競技団体の運営も未熟な点が残されているという。補助金や運営費の私的流用はもってのほかだが、競技だけでなく運営もフェアさが求められると。

酷暑の祭典 東京五輪・パラリンピック④ 開催時期 “放映料ファースト”の構図

「この時期は晴れる日が多く、温暖で、アスリートが最高の状態でパフォーマンスを発揮できる理想的な気候である」

東京五輪・パラリンピック招致委員会が、国際オリンピック委員会(IOC)に提出した立候補ファイル(2013年)にはこうあります。

しかし、これはあまりに実態とかけ離れています。

五輪開催となる7月24日から8月9日までの過去5年間の最高気温の平均は32・8度で、湿度の平均は70%。冷夏といわれる今年も、この期間に33度を超えた日が6日間を数え、男子マラソンが予定される9日は37度の猛暑日でした。

「理想的な気候」というのはあまりに無責任な記述です。実際には最も過酷でリスクを抱えた五輪になる可能性も否定できません。

体温・体液研究を専門とし、日本体育協会公認ドクターでもある早大の永島計(ながしま・けい)教授は、この時期の開催に強い危惧を抱いています。

「7月後半の開幕は最悪の時期といっていい。梅雨が明けて一気に気温が上がり、最も熱中症になりやすい。鍛えられた選手でも体が順化できない状況で、力が発揮できないばかりか、競技によっては熱中症のリスクが高まらざるを得ない」

現実にここ数年、都内の7、8月はそれぞれ1千人以上が熱中症で救急搬送されています。

東京の酷暑を避け、秋の開催は考えられないのか。

IOCは、2020年五輪開催時期について、立候補都市に対し、7月15日から8月31日までと定めました。

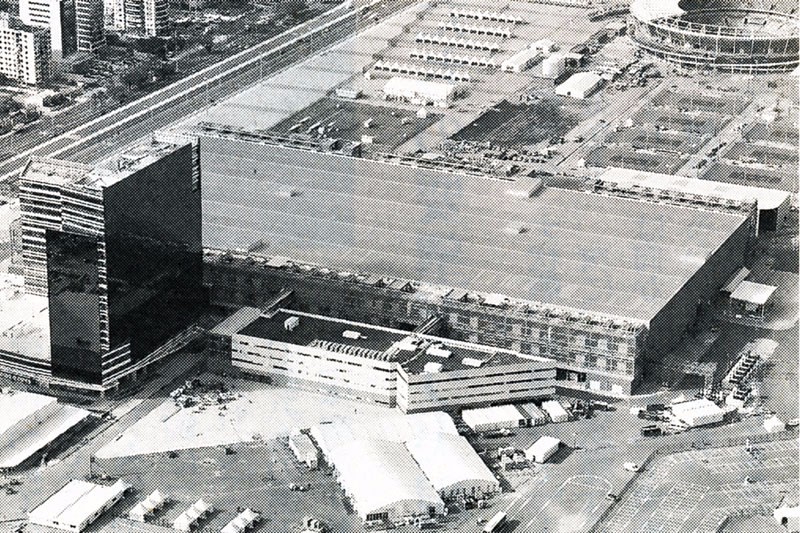

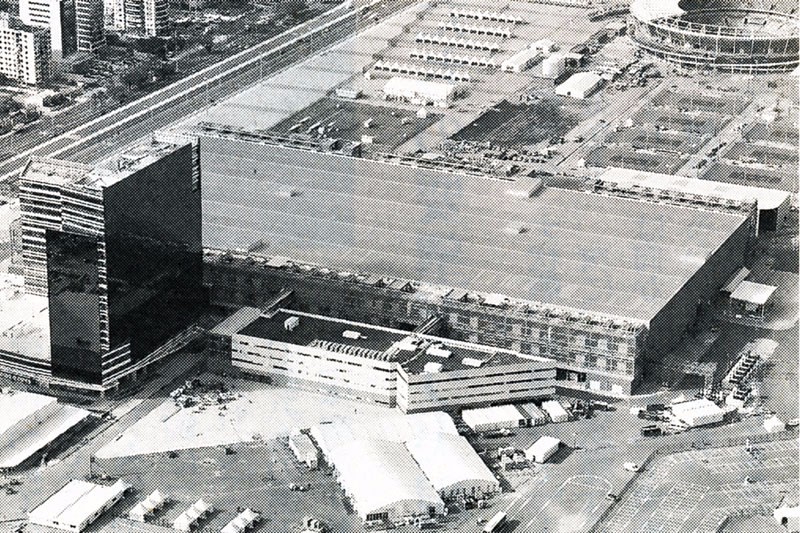

リオデジャネイロ五輪では世界中のメディアが国際放送センター(右)とメインプレスセンターに集まった(共同)

テレビの都合

リオデジャネイロ五輪では世界中のメディアが国際放送センター(右)とメインプレスセンターに集まった(共同)

テレビの都合

なぜ、その時期に設定されているのか。

「それはIOCとテレビメディアの問題です」と首都大学東京の舛本直文特任教授は指摘します。

「IOCにとってテレビの放映権料は最大の収入源です。そのテレビメディアの最も都合のいい時期がこの時期なのです。夏場は人気のあるNFL(米ナショナル・フットポールリーグ)やアイスホッケー、欧州サッカーがありません。これらの年間の放送スケジュールはすでに決まっており、動かすことが難しいというわけです」

過去の五輪では、米国で注目の高い陸上や競泳の決勝を、米国のテレビ放映に都合のいい時間に変更する問題も起きています。

「IOCはテレビメディアの論理に乗っかっている構図。収入源ファーストになってしまっている」と舛本教授は言います。

テレビ局の都合を最優先する五輪。その弊害はあまりに大きい。

パラも影響大

酷暑は五輪選手だけではなく、パラリンピックにも大きな影響があります。パラの選手の中には、みずから体温の調整が難しい脊髄損傷の選手が多いこともその一つです。さらに、国内外からの観客やボランティアをはじめとした大会運営にかかわる人たちの暑さ対策も心配です。

永島教授は話します。

「せめて8月中旬の開幕であれば、順化はできます。でも、本当にアスリートや観客のことを考えるのなら、9月以降に時期をずらすべきではないか」

東京五輪が掲げるアスリートファースト。その根本姿勢が強く問われている事態でもあります。

(おわり)(この連載は和泉民郎、勝又秀人が担当しました)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年8月22日付掲載

夏季五輪だからって8月開催にこだわる必要はない。テレビ放映の枠が空いている時期だからってとこなんて…

酷暑の祭典 東京五輪・パラリンピック③ 事故対応 欧米との差 埋める好機に

「そもそも欧米と日本の安全対策には、雲泥の差があります」

熱中症などのスポーツ事故を防ぐ環境づくりに力を入れるスポーツセーフティージャパン代表理事の佐保豊さん(45)は、日本の現状を嘆きます。

米国でアスレチックトレーナー(AT)の資格を取得した佐保さん。海外のプロサッカークラブで、選手のけがの緊急対応や復帰までのトレーニング、障害を予防する環境づくりの専門家として奔走してきました。

なきに等しい

6年後、日本に戻って「ずさんな状況に愕然(がくぜん)とした」と話します。

「学校の部活からプロ野球、サッカーも含め安全対策がなきに等しい状況。この基準で東京五輪の準備をしたらどうなるのか」。強い危惧を抱いています。

欧米のスポーツ大会では、事故防止対策や事故が起きたときの対応が確立しています。医師の配置、救急車の確保も義務付けられています。一方、「日本ではまだ事故対応を考え始めた段階。五輪でどれだけの体制が整えられるか」。

2015年にラグビー・ワールドカップ(W杯)を開催したイングランド。同国では海外の医師による医療行為が法的に禁じられています。そこで法改正をし、大会中に海外のチームドクターが選手の医療行為をできるようにしました。

「日本はそこもグレー。19年のラグビーW杯でも五輪でもこれは絶対に必要です」と強調します。

2015年ラグビーW杯イングラド大会で日本選手のけがの状態をみるメディカルスタッフ(AFP時事)

米国の常識は

2015年ラグビーW杯イングラド大会で日本選手のけがの状態をみるメディカルスタッフ(AFP時事)

米国の常識は

佐保さんが学んだ米国は、訴訟社会という側面はあるものの、選手の健康を第一にした運営が常識となっています。

多くのATがスポーツ現場に雇われ、全米大学体育協会(NCAA)もATがいないチームは安全確保が十分でないとして、大会に出場できません。公立高校の運動部には自治体が予算を出します。12年前は4割程度のATの配置率が現在は80%以上に広がっています。

またスポーツ事故はすべて報告義務があります。

「NCAAの各競技団体は毎年それらを分析し、傾向を探り、効果的な対策をたてます。それでスポーツのルールが変わることもあります」

たとえば一昨年、米国のサッカーでは10歳以下のヘディング禁止を打ち出しました。脳振とう防止のためです。脳振とうは検査の画像に写らないことが多く、時間が経って発症することもあり、スポーツ界で大きな問題となっています。同時にこのケースでは「ルール改正以上に、指導者や選手を含めた関係者に対する教育プログラムの徹底が改革のメインです」と佐保さんは語ります。

日本でも死亡・重度の障害は心臓疾患、頭部、さらには熱中症によるものが多くを占めます。しかし、その統計は不十分です。「日本はずっと正確な数さえつかめていない上、学校などは事故を隠そうとする。だから、いつまでたってもきちんと対策が立てられていません」

それだけに2020年は、海外の高い安全対策の基準を日本にもちこむ好機でもあります。

「スポーツは安全があって初めて成り立ちます。これをしっかり位置付ければ、日本のスポーツ界にとって一番のレガシー(遺産)になる」。佐保さんはそのために声をあげ続けるつもりです。

(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年8月21日付掲載

スポーツは安全におこなってこそ、本来の力を発揮できるものです。東京五輪・パラリンピックを機に日本でも対策を強化してほしいものです。

酷暑の祭典 東京五輪・パラリンピック② サッカー プレーの質低下に懸念

「こんな日程、気候の下で試合をするなんて、まったく人間的でない。クレイジー(狂ってる)だ」

2年前の7月、新潟で開かれた国際ユース大会で、セルビアの2選手が試合中に熱中症で救急搬送され、試合が途中で打ち切られる事態となりました。試合開始は午後2時すぎ、気温31度で3日間の大会の最終日。この前日、セルビアの監督が話していたことが現実のものとなった形でした。

日本の高温多湿のもと、サッカーをする東京五輪の選手たちが、どんな状況に置かれるか。

走りが20%減

日本の夏場は熱中症の危険が高いため、日本サッカー協会は1998年に「サッカーにおける暑さ対策マニュアル」を作成。昨年は「熱中症対策ガイドライン」も発表し、警鐘を鳴らしてきました。

暑さがプレーにどう影響するか。先のマニュアルを作成した一人、立教大学の安松幹展(やすまつ・みきのぶ)教授は指摘します。

「Jリーグ2部のあるチームを対象に気温16度と29度のとき、運動量がどう違うかを調査したことがあります。それによると試合での総移動距離はほぼ変わらないものの、暑いときはウオーキングやジョギングが増え、軽いダッシュ程度の走りが20%ほど減っていました」

暑さのため、スプリント系の走りが減少する。これがサッカーの内容や質の低下につながることは間違いありません。

なぜ、暑さが選手の動きを奪うのか。安松教授は「体温上昇と、発汗による脱水の二つが大きな要因」と指摘します。

体温は臨界点の40度を超えると体力の消耗が激しくなり、筋力を調整する脳機能が低下。判断力も下がり、熱中症の危険も出てくるといわれています。「脳が体温上昇を抑えるため制御をかけている状態ともいえる」(安松教授)のです。

また、脱水症状でも運動能力の発揮が妨げられます。一般的に脱水が体重の2%を超えると、運動量が約20%落ちるといわれています。

海外では、試合前から冷水の補給や冷却ベスト着用で、深部の体温を下げる対策を進めているといわれます。

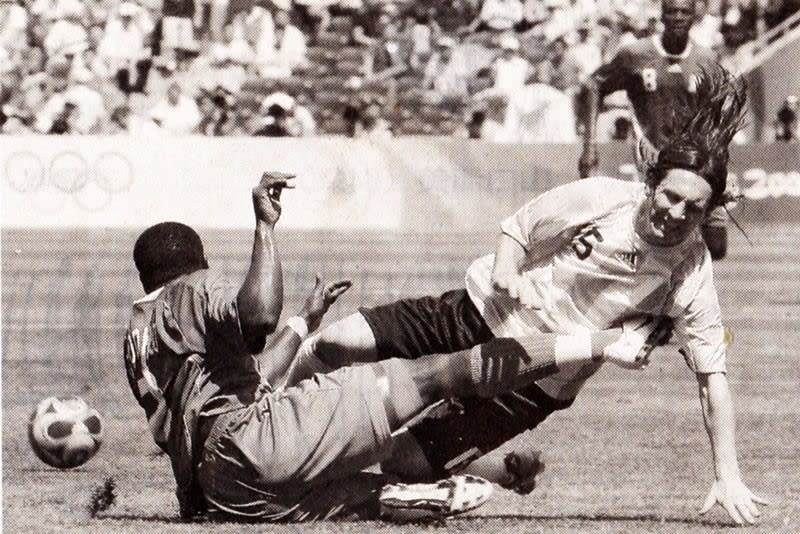

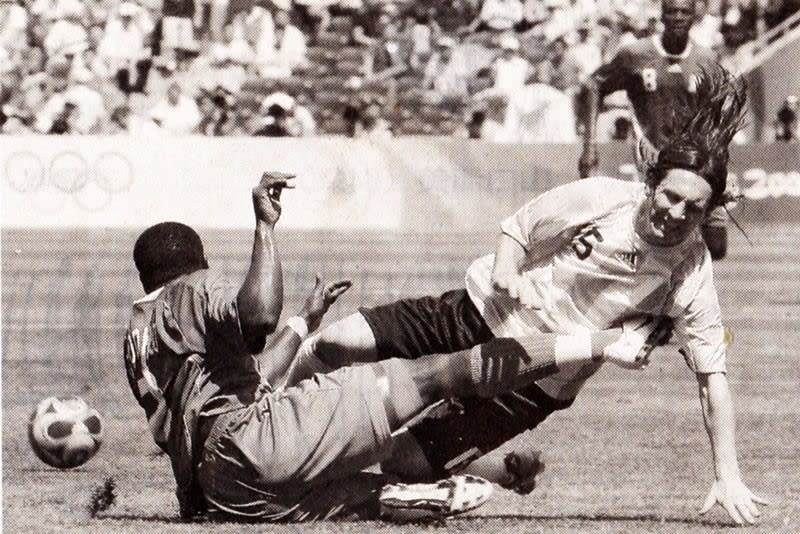

北京五輪サッカー男子決勝でナイジェリア選手(左)と競り合うアルゼンチンのメッシ選手(共同)

給水タイムも

北京五輪サッカー男子決勝でナイジェリア選手(左)と競り合うアルゼンチンのメッシ選手(共同)

給水タイムも

東京五輪の試合は早くて午後5時開始ながら、決勝は正午です。

実は、2008年北京五輪のサッカー決勝も8月の同じ時刻でした。

メッシ選手率いるアルゼンチンと暑さに慣れているはずのナイジェリア。気温は32度。直射日光が降り注ぐピッチは42度もありました。熱中症を引き起こす危険から、国際サッカー連盟の医療担当チームの助言で給水タイムを設けました。それでも選手たちの動きは鈍く、ひざに手をあてる場面も目につきました。

勝ったメッシ選手は「プレーするには暑すぎた」と語り、ナイジェリアの監督も「暑さで選手が十分に能力を出せない。正午開始はいい考えとは思えない」と苦言を呈していました。

東京五輪・パラリンピック組織委員会は「会場とともに、開始時間の変更の検討をしている」といいます。

五輪のサッカーはただでさえ、中2日の試合が連続する「殺人的な日程」です。高温多湿の気候の中で試合を重ねることが、どんな問題をはらむのか。海外から「クレイジーだ」といわれない大会を準備する必要があります。

(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年8月19日付掲載

サッカーの場合は北京五輪の経験があるんですね。「給水タイム」、確かに「ハーフタイム」などと同様に取り入れることが必要です。