「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。

日本共産党兵庫県委員会で働いています。

酷暑の祭典 東京五輪・パラリンピック① マラソン 高温多湿 生命の危険も

史上最も過酷な大会になるといわれる3年後の東京五輪・パラリンピック。真夏の酷暑・東京が競技にどのような影響を与えるのか。選手や観客のスポーツの健康と生命は大丈夫なのか。探りました。

9日午前7時半。東京都千代田区にある皇居周辺の気温は30度になろうとしていました。湿度は70%を超えました。

3年後の同日同時刻に、オリンピックの花形競技の一つである男子マラソンがスタートします。マラソンコースになる予定の皇居前は道路からの反射熱もあり、目もくらむような暑さです。国土交通省によると、炎天下の道路の表面温度は50~60度にまで達します。

過去10年、8月9日は猛暑に見舞われてきました。この10年の平均を見ると午前7時の時点で約27度になり、10時には約30度に。今年は10時で34度に達しました。

この日の午前、皇居周辺を走る市民ランナーに話を聞くと―。

新宿区の堀口卓裕さん(59)は「競技者は大変。真夏はあまりよくない」と話し、水道水を頭からかけて体を冷やしました。

埼玉県吉川市の男性(43)は不安を募らせます。

「この暑さでは生命の危険があります。この日のために4年間、約1460日をかけて練習してきたランナーたちは、簡単にレースをあきらめることができないだけに、なおさらです。東京の暑さを知ったら、出場を断念する選手も出てくるかもしれない」

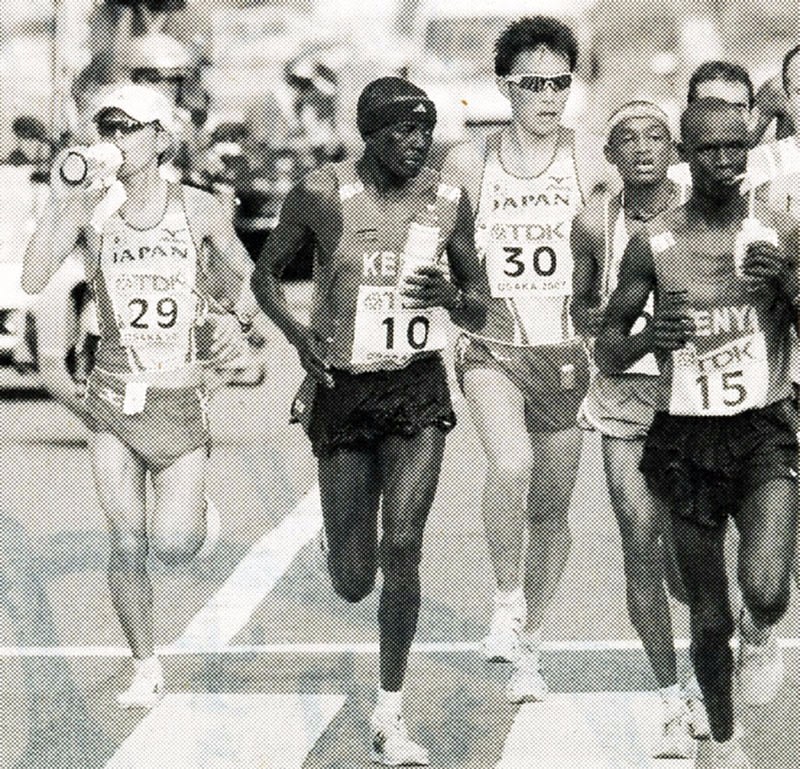

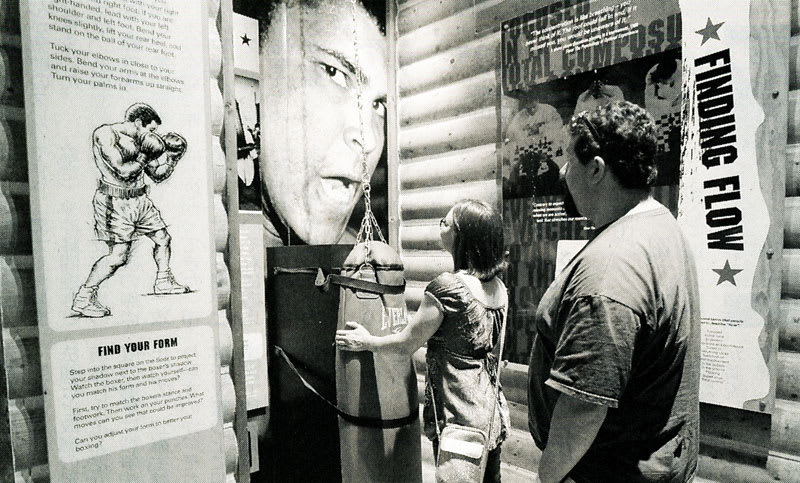

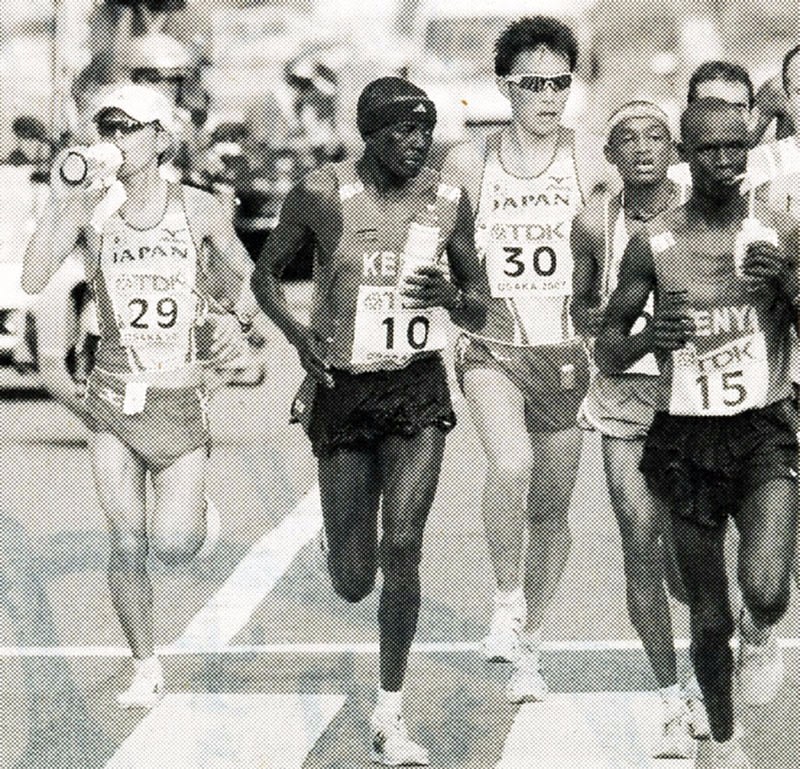

高温多湿下のレースで3割超の選手が途中棄権した2007年陸上世界選手権(大阪)の男子マラソン

3割超が棄権

高温多湿下のレースで3割超の選手が途中棄権した2007年陸上世界選手権(大阪)の男子マラソン

3割超が棄権

思い出すのが、10年前の07年8月下旬から大阪で開かれた陸上の世界選手権です。

男子マラソンの日は気温30度、湿度70%を超え、出場85人中、3割超の28人が途中棄権する事態に。優勝タイムは2時間15分59秒と低調でした。

そもそも、マラソンに適している季節は晩秋から早春にかけて。真夏の猛暑下のフルマラソンは異例中の異例です。

長距離ランナーとして3度の五輪に出場した弘山晴美さんは、この時期の体調管理の難しさをあげます。

「真夏のトレーニングは疲労度も大きく、コンディションの調整が難しい。夏場は睡眠も浅くなる。いかに万全な状態でスタートラインに立てるかが大事」

体調に不安を抱えたままの選手が高温多湿下のレースにのぞめば、変調をきたす確率はぐっと高まります。「選手はどうしても無理をするので、熱中症から生命の危険に至るケースがある」と警告する研究者もいます。沿道で長時間応援する観客にとっても危険です。

測れない“熱”

日本体育協会が定める「暑さ指数」によると、35度以上は「運動は原則中止」。31~35度は「厳重警戒(激しい運動は中止)」です。しかし、気温と湿度、日差しの強さなどをもとに算出する「暑さ指数」だけでは測れない“熱”もあります。

最近の研究では、厳しい暑さのもとで選手がさまざまな熱負荷(熱ストレス)にさらされることがわかっています。激しい運動をすると大量の熱が体内に発生して放熱するほか、地面や周辺の建物からの放射熱なども出ます。

そのうえ、運動の強度や着衣の量なども考慮する必要があります。選手が受ける熱負荷をより正確に測ることは、熱中症対策のうえで急務です。

弘山さんは「せめて早朝や夜など、少しでも涼しい時間帯にスタートさせてほしい」と話します。医科学面の支援の充実と、緑化による走りやすい環境づくりも求めます。

最高の舞台で、最高の力を発揮できるために。主催者に課せられた責任は重大です。

(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年8月18日付掲載

1964年の東京オリンピック。夏季大会と言われますが、実際の開催時期は10月。秋だったのです。

2020年は真夏。屋外競技の場合は、開催時刻などの配慮が必要ですね。

リング外でも勇敢だった― モハメド・アリ氏死去

人種差別・戦争に反対唱え

【スコッツデール(米アリゾナ州)=ロイター】

プロボクシング元ヘビー級チャンピオンのモハメド・アリ氏は、ボクサーとしてのすばらしさとともに、政治的な活動に積極的だったことで、20世紀の最も著名な人物の一人となりました。その死を悼み、称賛する声は世界中で沸き起こっています。

アリ氏は若い頃、自分が「ザ・グレーティスト」(最も偉大だ)と公言しました。リングの内でも外でもその勇気を発揮したアリ氏を尊敬する世界中の多くの人々にとって、それは最後まで真実でした。

ボクサーとして恐れられる一方、アリ氏が人種差別や戦争、宗教的不寛容に反対を唱え、ゆるぎない自信を示したことは、公民権運動が最高潮だった時期も、その後も、アフリカ系米国人のモデルとなりました。

ベトナム戦争に反対し、徴兵を拒否したことでチャンピオンの王座をはく奪されても、それを取り返し、忘れることのできない数々の対戦で主役となって見事に復帰を果たしました。

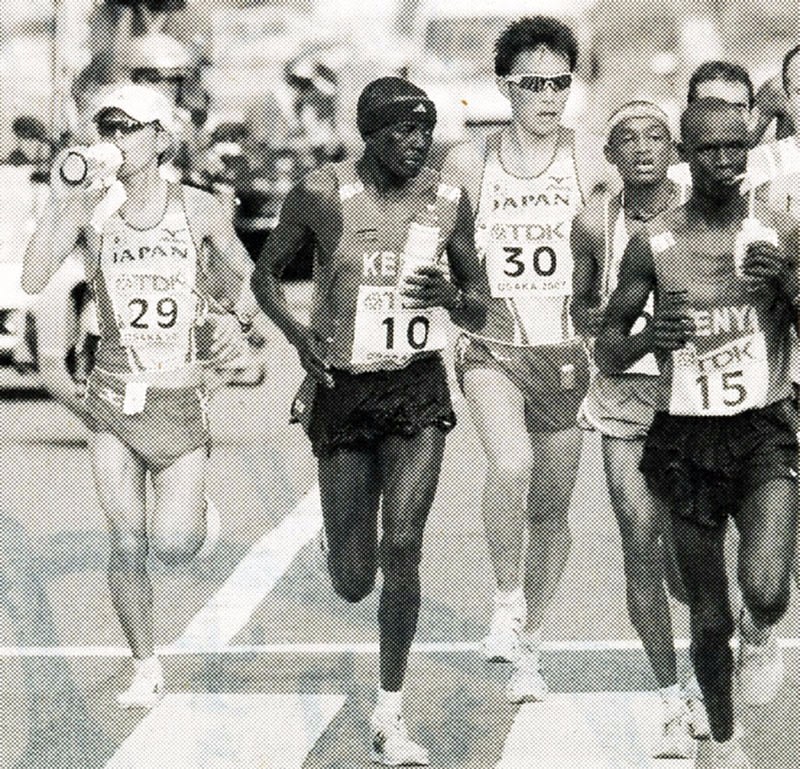

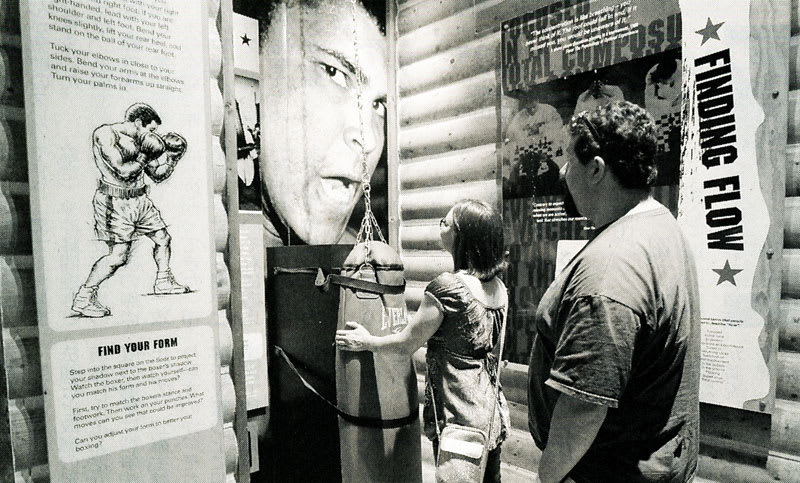

6月4日、米ケンタッキー州ルイビルにあるモハメド・アリ氏の博物館を訪れたファン(ロイター)

オバマ米大統領は声明で、アリ氏が「リングの外でたたかったことで、王座と社会的名声を犠牲にしたかもしれない」「しかしアリ氏は一歩も引かなかった。彼の勝利のおかげで、私たちは今ある米国を受け入れられた」と述べました。

6月4日、米ケンタッキー州ルイビルにあるモハメド・アリ氏の博物館を訪れたファン(ロイター)

オバマ米大統領は声明で、アリ氏が「リングの外でたたかったことで、王座と社会的名声を犠牲にしたかもしれない」「しかしアリ氏は一歩も引かなかった。彼の勝利のおかげで、私たちは今ある米国を受け入れられた」と述べました。

ボクサーとしての技量は1960年代がピークだったことは否めません。アリ氏はそれを「チョウのように舞い、ハチのように刺す」と語っていました。しかし、アリ氏は単なるスポーツマンにとどまりませんでした。

アリ氏がパーキンソン病と診断されたのは、81年の引退から3年後でした。体調が悪化する中、96年のアトランタ・オリンピックの開会式に登場。震える手で聖火をともしました。2012年のロンドン・オリンピックの開会式も車いすでのぞみました。

「平等と平和の世界王者だった」国連事務総長

【ワシントン=島田峰隆】国連の溜基文(パン・ギムン)事務総長は4日、プロボクシング元世界ヘビー級チャンピオンのモハメド・アリ氏の死去について「伝説的なボクサーというだけでなく、平等と平和の世界チャンピオンだった」と追悼する声明を出しました。

アリ氏は、1978年に国連反アパルトヘイト(人種隔離政策)特別委員会で演説。1998年には国連ピース・メッセンジャーに任命されました。声明はこうした活動に触れ、「アリ氏はより良い世界のためにたたかい、世界の人間性を高めた」と強調しました。

声明は「国連は偉大な人道主義者であり、理解と平和の信奉者の一人であったアリ氏の人生と活動に助けられたことに感謝している」としました。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2016年6月6日付掲載

アリは歴史的な人物でしたね。ボクサーとしての素晴らしさを思いおこします。

今、改めて、アリの人種差別や反戦での運動に光が当てられます。

私たちも、恥じないように頑張らねば…

20歳のJリーグ⑥ 選手の地位と権利 サッカー発展の土台

大学サッカー部で活躍した選手の進路選びに、異変が起きています。

Jリーグの誘いを受けた一部の4年生が、アマチュアの日本フットポールリーグ(JFL)の企業チームや教員の道を選ぶといいます。元日本代表の坪井慶介(浦和)、田代有三(神戸)両選手をはじめ、ロンドン五輪代表候補の永井謙佑選手(名古屋)らを送り出した福岡大学での話です。

引退後の不安

同大学サッカー部監督の乾真寛(いぬい・まさひろ)さんは、卒業生の選択に理解を示します。

「いまのJリーグはプロ選手の職業として魅力に欠ける。大卒だと早ければ25歳、よくても30歳で引退する。結婚して子どももできる時期なのに、その後の人生を支える蓄えが残らない」

Jリーグには現在、40クラブに千人を超す選手たちが所属しています。しかし、プロ野球よりも選手寿命が短く、毎年約1割強が戦力外通告を受けています。

プロ野球と違い、1億円プレーヤーはほとんどなく、新人の年俸の上限は480万円。Jリーグ2部(J2)では、200万~300万円の選手も少なくありません。引退しても安定した職に就くのは容易でなく、資格や学歴を得るために大学に進学するケースも増えています。

日本プロサッカー選手会(藤田俊哉会長)は、第二の人生(セカンドキャリア)を支える保障制度の実現を重視しています。現状では資金が乏しく、わずかな退団一時金しか出せません。Jリーグがセカンドキャリア支援部門を縮小したことも、背景にあります。

イングランドは1980年から退職金制度を設け、選手の教育・職業訓練に50%から100%の教育訓練費を援助するしくみがあります。年金・退職金制度の確立と支援の充実は、Jリーグ全クラブの選手会から強い要望が出されています。

心もとない保障への不安は、本分であるプレーに及ぶおそれもあります。サッカージャーナリストの大住良之さんは、「一番問題なのは、(大けがを負った場合に)保障がないとなったら、勇気をもって飛び込むことができなくなること」と、レベルの低下を心配します。

いまのJリーグは、選手の権利が脅かされかねない事態もはらんでいます。

クラブとの契約や移籍などで問題が発生した場合、現状ではJリーグの裁定委員会が判断を下します。しかし、その委員を選ぶ権限はJリーグの側が持っています。選手会は選手側の委員も選出できるよう、公平な人選を求めています。

日本プロサッカー選手会の前身であるJリーグ選手協会の元事務局長で、国際サッカー連盟(FIFA)の紛争解決にもかかわった上田浩さんは、首をかしげます。

「FIFA紛争解決室は、選手側の委員を国際プロサッカー選手会が選び、各国・地域連盟側の委員と半々で構成していた。公平性を保てというのがFIFAの設置基準。日本の裁定委員会のあり方は明らかにおかしい」

選手会が主催した被災地支援の慈善試合で、声援に応える日本代表の香川真司(中央)、内田篤人(左端)両選手ら=2011年12月23日、仙台市

労組化を決議

選手会が主催した被災地支援の慈善試合で、声援に応える日本代表の香川真司(中央)、内田篤人(左端)両選手ら=2011年12月23日、仙台市

労組化を決議

選手会は昨年2月末、労働組合化を決議しました。協調路線を重んじて労組化を控えてきたこれまでの立場を転換しました。

労組化の発表文書は、「主要国の選手会は労働組合であり、各国の協会・リーグと選手会が対話し、尊重し合うことにより自国の代表チームとリーグを強化し、サッカー文化を発展させている」と紹介。日本サッカー界を向上させるパートナーとして、対等な立場で話し合う必要性を強く打ち出しています。

元プロ野球選手・古田敦也さんの代理人をつとめた辻口信良弁護士(スポーツ問題研究会代表)は、労組プロ野球選手会の例をあげて歓迎します。

「プロ野球は労組化によって選手の権利意識が高まっただけでなく、球界の利益に対する自覚と主体性が高まった。労組化がいい意味の緊張感をもたらし、サッカー界もさらにリスペクト(尊敬)される存在になるのではないか」

(おわり)

(勝又秀人、呉紗穂が担当しました)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2012年5月16日付掲載

プロサッカーもやっと労組ができたのですね。歓迎です。

野球と違ってプロサッカーの場合は選手寿命が短いんですね。その分、引退後は後進の養成のためにその技量を発揮していただく機会を増やして欲しいですね。

20歳のJリーグ⑤ クラブ経営 数字とともに理念も

昨年8月下旬。リーグ戦たけなわの時期に、熱気がしぼむようなニュースが伝えられました。

Jリーグ1部(J1)で経常赤字のクラブが、2009年度の5から10年度は9に増加1。そんな厳しい経営状況を、Jリーグが発表しました。Jlの半数に及びます。

40クラブ共存

現状を打開しようと、Jリークはクラブライセンス制度を今季から施行しました。経営健全化のための基準を設け、場合によっては参加資格を剥奪します。

Jリーグのクラブライセンス事務局アシスタントチーフの岩本鴨(みつる)さんは、経営改善の指導と相談役として各地に足を運びます。細かい財務資料の提出を求めると、難色を示すクラブも。説明を重ねて、応じてもらいます。

「各クラブの情報や悩みを共有して、課題を克服するためのコミュニケーションを欠かさないよう心がけている」と岩本さん。

リーグとして、クラブ経営に深くかかわる出発点となったのが、1998年の横浜フリューゲルス消滅問題でした。親企業・全日空が撤退したことで、クラブは短い歴史を終えました。

Jリーグはこうした事態を未然に防乙うと、翌年に「経営諮問委員会」を設置。しかし、外部有識者による諮問委員会では指導力に限界があり、大分や東京V(ともに09年)など、経営難に陥るクラブが相次ぎました。

そこで、ドイツ・プロリーグが実施し、繁栄につながったライセンス制度を手本に、Jリーグも導入に踏み出しました。

「40クラブが共存するためには、経営的に問題があるクラブはつくらない」と、岩本さんはリーグ共同体としての意義を語ります。経営難に陥ったクラブへの融資など、互助のしくみも残します。この姿勢は、球団の経営にまともな指導や援助ができないプロ野球コミッショナーとは対照的です。

一方で、同ライセンスの高いハードルによって、ひずみも生じています。

今季開幕のPRイベントで、クラブライセンス制度の意義を説いた大東チェアマン(前列中央)=3月2日、東京都内

身の丈とずれ

今季開幕のPRイベントで、クラブライセンス制度の意義を説いた大東チェアマン(前列中央)=3月2日、東京都内

身の丈とずれ

J2に今季から参入した町田ゼルビアは、1万人以上を収容する競技場を整備しなければ資格を奪われます。

町田市は市民合意が十分でないにもかかわらず、約50億円もの税金をつぎ込んで陸上竸技場と仮設メディアセンターの改修に着手。

工事のために市民マラソン大会が開けず、リーグ戦観戦者のための駐車場整備計画による環境破壊も懸念され、市民から抗議の声が上がっています。

今季のJ2は、1試合平均の観客数が5302人(13日現在)。町田は4000人台にとどまっています。1万人以上の競技場を求める基準は、かつて「身の丈の経営」を求めたJリーグの方針とずれています。

背景には、自国リーグの格を上げて影響力を高めるJリーグのアジア戦略があります。

現在、アジア・チャンピオンズ・リーグ(ACL)でJリーグの出場枠は4。

中韓の各3、豪州の2を上回ります。出場枠は過去の大会実績とともに、リーグやクラブの経営規模なども加味されます。

ACLで優勝すれば、クラブ世界一を決めるクラブ・ワールドカップ(W杯)に出場でき、クラブやリーグの商品価値も上がります。クラブW杯の開催地をめぐり、中東諸国と綱引きをしている実情も絡みます。開催国枠の特権があるからです。

今季開幕直前のPRイベントで、大東(おおひがし)和美チェアマンは同ライセンスが「世界とのたたかいをめざすうえで必要な基盤整備」と説明しました。しかし、背伸びしすぎた結果、足元がおぼつかなくなる事態は本末転倒です。

Jリーグ規約は「ホームタウンにおいて、地域社会と一体となったクラブ作り…に努めなければならない」と定めています。理念や実情にそくした制度の運用が求められます。

あるクラブの元幹部は、制度以前の問題点を口にします。

「社長が親会社からの出向組だから、2、3年で交代する。当然、目先のチケットの売れ行きばかりに目がいって、10年先の戦略が持てない」

企業スポーッを乗り越え、地域に根ざしたクラブづくりを打ち出したJリーグ。数字や規模だけでなく、理念を追求するクラブ経営に向けて、知恵と力をつくすときです。(つづく)

【クラブライセンス制度】

増える赤字体質のクラブをなくそうと、Jリーグがクラブの財政などを審査する制度。基準は①競技②施設③人事体制・組織運営④法務⑤財務の五つ。全部で56項目に及びます。施設ではJ1が「1万5千人以上」、J2は「1万人以上」収容の競技場設置、財務では「3期連続で赤字にならない」「14年度以降、債務超過にならない」ことが盛り込まれ、達成できないとライセンスが交付されません。今季から審査対象。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2012年5月15日付掲載

プロ野球と違って40ものチームがあるプロサッカー。それを支えているのは地元の企業やサポーターの方々です。

だから赤字経営にならないような「身の丈」にあったような運営が求められていると思いますね。

20歳のJリーグ④ 若手育成・強化 “自前でプロ”の志を

この春、日本サッカー協会(JFA)アカデミー福島の1期生のある男子選手が、Jリーグ入りでなく、大学進学の道を選びました。

「出番がないJリーグよりも、大学で試合に出たほうがいい経験になる。そこで自信をつけてからプロに進みたい」という判断でした。すでに首都圏の大学サッカー部で、日々の練習に励んでいます。

同アカデミーは、サッカー協会直轄のエリート育成機関として2006年に開校しました。男子の1期生15人のうち、Jリーグ入りは3人。残りは大学進学と海外へのサッカー挑戦がほぼ同数となっています。

表2ルーキー人数と出場機会なしの比率

表2ルーキー人数と出場機会なしの比率

| 出身母体 | J1・J2人数 | 出場ゼロ選手数 |

| 大卒 | 62 | 12(19.4%) |

| 高卒 | 18 | 9(50%) |

| ユース出身 | 36 | 16(44.4%) |

*ともに福岡大学提供

大卒頼み拍車

プロ入りが少数にとどまったのは、実力が十分でなかったというだけではありません。いまのJリーグのあり方にも、理由が隠されています。

Jリーグは、若手に実戦経験を積ませるためのサテライトリーグを2年前に廃止。レギュラーをとれない若手にとって、試合にのぞめる場はないに等しくなりました。

Jリーガーの出身母体をみると、近年は大卒頼みの現状に拍車がかかっています(表1)。Jリーグは発足時、各クラブにユースチームなどの育成機関の設置を義務付けましたが、ユース出身者は大卒、高卒に次いで3位にとどまっています。

福岡大学サッカー部監督で、全日本大学サッカー連盟の技術委員でもある乾真寛(いぬい・まさひろ)さんは、こんな注文をしています。

「せっかくプロ入りしても、Jリーグではプロとしての経験を積むことができない。大学がその肩代わりをしている。“自分たちの手でプロ選手を育てる”というJリーグのスタート時の志はどこへいったのか」

大学では、リーグ戦やカップ戦が毎年開かれ、選抜メンバーになれば国際大会で経験を積むこともできます。18歳からの4年間は、“若年層で最後の成長期”ともいわれる大事な時期。

長友佑都選手(インテル・ミラノ=イタリア)や、23歳以下日本代表の永井謙佑選手(名古屋)は、大学サッカーの環境で才能を伸ばしました。

各クラブで、昨年に公式戦の出場機会がなかった選手の出身母体を比較すると、大卒ルーキーがわずか

2割に満たないのにたいし、高卒が5割、ユース出身は4割以上にのぼりました(表2)。

「欧州では、若手を試合に出場させないまま『飼い殺し』にすることは、ほとんどありえない」と乾さんは語ります。

イングランドの名門アーセナルに所属する宮市亮選手(19)が好例です。

宮市選手は当初、各国のトップ選手がひしめくチーム内で出場機会に恵まれませんでした。しかし今年1月末、クラブが古豪ボルトンへの期限付き移籍を発表。宮市選手はプレーの場が広がった新天地で飛躍しています。

アーセナルからボルトンに期限付き移籍し、活躍の場が広がった宮市亮選手(ロイター)

代表成績に影

アーセナルからボルトンに期限付き移籍し、活躍の場が広がった宮市亮選手(ロイター)

代表成績に影

日本の若手選手の実戦不足は、各年代の代表の成績にも影を落としています。

原則23歳以下の選手でのぞむオリンピックでは、アテネ・北京大会ともに予選敗退。20歳以下のワールドカップは、2大会連続で出場を逃しています。

現状に危機感を抱いたJリーグは、「若年層プレーヤー改革プロジェクト」を09年に発足させました。これをもとに、「最強のチームで試合にのぞまなければならない」とする“ベストメンバー規定”をカップ戦などに限って緩和する策を打ち出しましたが、若手が出場できる場をさらに保障することが急がれます。

京都の監督時代にユースチームのための寮をつくるなど、育成部門に力を注いだ柱谷幸一さんは、クラブの姿勢を問います。

「移籍による獲得や大卒選手のスカウトばかりに強化費を注いでいるクラブもある。ユースなどの下部組織を生命線として位置づけ、5年後を見越した育成をしないといけない」

(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2012年5月12日付掲載

チームが即戦力を望むのもわかりますが・・・。高卒やユース出身など「いわゆる金の卵」を育て上げるのもJリーグならではの魅力ではないでしょうかね。

広いサッカー層を作ってこそJリーグの未来はあるのではないでしょうか。

野球の場合はセ・パ合わせて12チームですが、サッカーの場合はJ1・J2で40チームにもなります。その下支えをするためにも、発想の転換が求められます。