「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。

日本共産党兵庫県委員会で働いています。

揺らぐ地域スポーツ⑧ 施設使用料値上げ 運動で世論興し半額に

各地で公共スポーツ施設の使用料値上げが相次ぐ中、使用料が大幅に引き下げられた自治体があります。

東京都中野区は昨年7月、区のスポーツ施設の使用料を減額しました。鷺宮体育館プールの個人利用は1時間310円から150円に、野球場は1面2時間4200円から2000円、テニスコートは1面1時間1000円から600円へと、ほぼ半額になりました。

2007年、前区長は公共施設の使用料について、維持管理費とともに職員人件費と減価償却費も加えた全経費を“原価”として算出する方法を導入。スポーツ施設は原価の7割を利用者負担と定め、値上げを強行しました。

税金二重取り

しかし、職員給与も施設建設費も区民の税金から支出されています。新日本スポーツ連盟中野区連盟理事長の小沢哲雄さんは「これはおかしい。税金の二重取りではないか」と疑間を持ちます。直ちに見直しを求める要望書を区長に提出するとともに、区体育協会をはじめあらゆるスポーツ団体に連盟の見解を届けました。

区は3年ごとに使用料を見直し、最大1・5倍の値上げを重ねてきました。次第に少年野球チームや体協加盟団体から「使用料が高すぎる」という声が上がってきました。議会でも批判が相次ぎ、使用料改定時には算出方法の見直しを求める付帯意見がたびたびつきました。

値上げのしわ寄せを大きく受けたのが区体協傘下の弓道連盟でした。弓道場は場所の確保が難しく、公園の地下に建設したためコストがかさみました。それで使用料が、午前中の団体貸し切りで4200円から9000円に上がったのです。

悩んだ弓道連盟は小沢さんに相談。理事会に呼ばれた小沢さんは、営利を目的としない公の施設から企業会計の概念である減価償却費を算出するのは地方自治法の軽視だと説明。理事からは「(値上げの根拠は)地方自治法の精神からいっておかしい」という声が上がりました。

地下に造られた中野区の弓道場。建設費がかさみ使用料が上がりました

地下に造られた中野区の弓道場。建設費がかさみ使用料が上がりました

全会一致採択

弓道連盟は17年6月議会に使用料引き上げをこれ以上行わないよう求める請願を提出。「会員の経済的負担能力の限度を超え、その危機は当連盟の運営の努力の域を超えた事態」との訴えは、全会一致で採択されました。8月にはスポーツ連盟が「現行の算出方式をこのまま続ければ…区民のスポーツ機会が一層奪われる恐れがあ(る)」と使用料の値下げを求める申し入れをしました。

日本共産党区議団は「区有施設は利用されてこそ意味をなす」と、一貫して使用料値上げに反対してきました。他党派も、噴出するスポーツ団体の不満を受けて批判を展開しました。こうした運動と世論に押された前区長は11月、ついにスポーツ施設の軽減策導入を決めました。

減額は6年間の期限付きで、その後は検討するといいます。それでも、来住和行(らいじゅう・かずゆき)区議は値下げを歓迎します。「区民のスポーツ要求に応えることが行政本来の仕事です。今後は使用料値上げの根拠となる算出方法そのものを変えていきたい」(青山俊明)(おわり)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2019年4月11日付掲載

スポーツ施設も「受益者負担」の論理から使用料の値上げ。でもそれって「税金の二重取り」じゃないのと意見を上げる。

もともと、市民がスポーツに親しみ、健康増進のために税金で作られた施設。利用料も廉価にするのが当然という論理。

揺らぐ地域スポーツ⑦ 温水プール開設 区民の熱意 行政動かす

「プールができて小躍りするくらいうれしい。本当にありがたい」。2月にオープンした東京都板橋区小豆沢(あずさわ)体育館の温水プール。自転車で10分の場所に住む女性(71)は興奮気味に語りました。

このプールは区民が声を上げ続け、区政を動かし実現しました。

以前、同地には1968年開設の区営屋外プールがありました。区民に親しまれていたものの、施設が古くなり2008年に利用休止へ。その後、野ざらし状態になっていました。

2月にオープンした板橋区の小豆沢プール

2月にオープンした板橋区の小豆沢プール

粘り強く署名

最初に署名を集めだしたのが10年。日本共産党の荒川なお区議が議員になる前に運動を立ち上げました。「プールを使えるようにしてほしい」との運動は広がり、年末に500人以上の署名を区に提出します。

すると翌11年、区が整備計画を示し、区長も「14年度に開設したい」と議会で表明しました。

しかし、喜びもつかの間。状況が暗転します。区は12年、財政難などを理由に計画をストップさせてしまいました。

これには地域住民だけでなく障害者団体、スポーツ団体からも厳しい声が上がります。再び立ち上がったのは区民でした。その中心だった吉田忠治さん(76)は振り返ります。

「近所の高齢者から『別のプールまで月2、3回通っている。でも、いつまで通えるか。元気なうちに小豆沢につくって』と声をかけられた。なんとかしなきゃと思いましたね」

スポーツ愛好者10人に呼び掛けて、署名を取ることにしました。14年7月から集め始め、530人あまりになりました。

「私の目の黒いうちに実現してほしい」「近所の子どもたちのために」。そんな切実な声がいくつも寄せられたといいます。

15年6月、吉田さんらはそれを区に提出し、交渉も行いました。すると次年度の区の基本計画に盛り込まれ、再び建設が動き出しました。区民の熱意が行政を動かした形です。

障害者更衣室

この間、日本共産党の荒川区議や小林おとみ区議が再三、議会で採り上げてきたことも大きな力となりました。

荒川区議は障害者団体の再三の要望を粘り強く議会に届けました。すると車いすも使用できる障害者更衣室が、区内で初めて設置されました。

「一連の経過は住民の声がいかに区政を動かす力になったか。その大切さを改めて実感した」と荒川区議。小林区議も「この成果を力に今後も住民の声をもっと議会に届けていきたい」と声をはずませます。

いま全国の公共スポーツ施設は減少の一途をたどっています。1996年の6万6千から20年間で5万3千施設になっています。一方、スポーツ基本法では、スポーツは「人々の権利」と定め、国と地方自治体にたいし、身近な施設の整備を求めています。

スポーツをする環境はいまだお寒い状況を脱し切れていません。しかし、その現実を変えていく確かな力は、住民のそれを求める声にほかなりません。(和泉民郎)(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2019年4月9日付掲載

新たにスポーツ施設を作るってことも市民運動で出来るんですね。それもバリアフリー対応で…。

揺らぐ地域スポーツ⑥ 公共施設等総合管理計画 住民不在に矛盾噴出

「ここをなくすなんて、何を考えているのか。体育館は耐震工事を3年前にしたばかりだよ」。東京都青梅市の住宅地にある東青梅市民センター体育館。ビーチポール竸技に汗を流す中年男性は、吐き捨てるように話しました。

一昨年末、同施設の移転計画が持ち上がりました。市が他の公共施設と合わせ、約1㌔先に複合施設をつくるためです。

3割の大削減

青梅市は2年前「公共施設等総合管理計画」を決定。市内328施設の延べ床面積を40年で3割減らす大削減計画です。

同管理計画は全国の自治体で実施段階にあります。2014年、総務省が各自治体に策定を求め、99・4%が計画を作成。その中身は、今後人口減少で税収が落ちる中、老朽化公共施設は維持管理できないと削減し、複合・集約化を進めるもの。利用料の値上げ、運営民営化など、どれも判で押したような計画です。

青梅市は3月末、高齢者の憩いの場の無料入浴施設を廃止しました。「お風呂は生きがい」「無くさないで」と利用者が市庁舎につめかける中、強行した形です。市は昨年度だけで高齢者センターなど7施設を廃止。今後スポーツ施設は永山体育館など3施設を廃止し、青梅スタジアムなど4施設を廃止検討としています。

移転統合に反対の声が上がっている東青梅市民センター(左)と体育館=東京都青梅市

移転統合に反対の声が上がっている東青梅市民センター(左)と体育館=東京都青梅市

反対署名提出

体育館を併設する11の市民センターも集約化の対象です。市は、東青梅市民センターを「廃止ではなく移転」と言いますが、反対の声が湧き上がっています。

体育館を使う健康体操の会は「会の平均年齢は74歳で新施設には通えない。いまのところに残して」と訴え、災害の際、ここが避難所になる近隣の保育園は「統廃合されたら引き渡し訓練すらできない」の声が上がります。

昨年3月に発足した「存続させる会」は、9カ月後に約3千人分の反対署名を議会に提出しました。「反響の大きさに驚きました。この施設がいかに地域の結びつきをつくっているか。残すために運動を続けたい」。代表の樋口兼久さん(73)は訴えます。

日本共産党の藤野ひろえ、みねざき拓実の両市議は当初から総合管理計画の問題点を明らかにしてきました。井上たかし候補は指摘します。

「近隣の自治体でもこんなひどい大削減は聞きません。しかも徹底した住民不参加が貫かれている。まずは計画段階から住民の意向を聞く仕組みをつくるべきです」

全国でも反対の声が広がりつつあります。総務省が全国のモデルとしてきた神奈川県秦野市もその一つ。昨年就任した新市長は「見直すべきところは見直す」と軌道修正し、推進してきた課は今年3月に看板を下ろしました。ここでは公民館の有料化をめぐり、反対運動が起きていました。

自治体問題研究所の角田英昭さんは指摘します。

「公共施設は地域・コミュニティーの核であり、暮らしを支えるもの。削減ありきでなく、住民参加、合意で進めるべき。それぞれの施設がなんのためにあるか、学びを通して運動を広げていくことが必要です」

(和泉民郎)(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2019年4月7日付掲載

市民の健康増進の面から、身近で廉価で利用できるスポーツ施設は貴重なものです。経費削減なんで言わずに、そういうところこそ、お金をかけるべきですね。

揺らぐ地域スポーツ⑤ 豊橋アリーナ構想 強引計画に市民「待った」

「ちょっと待った!」と声をあげた市民の力が、民間主導の強引な大型スポーツ施設建設計画を食い止めています。

愛知県豊橋市の新アリーナ建設構想です。この構想は民間企業側の提案で民間が建設費を負担し、管理運営にあたるPFI方式(民間資金主導の公共事業)などの手法が検討されています。

5000人収容の大型アリーナは市民の憩いとスポーツ活動の場である豊橋公園につくられます。バスケットボールBリーグの本拠地や大型イベント会場として活用。市が年185日を使用し、毎年2億円を30年間払い続けるという提案です。

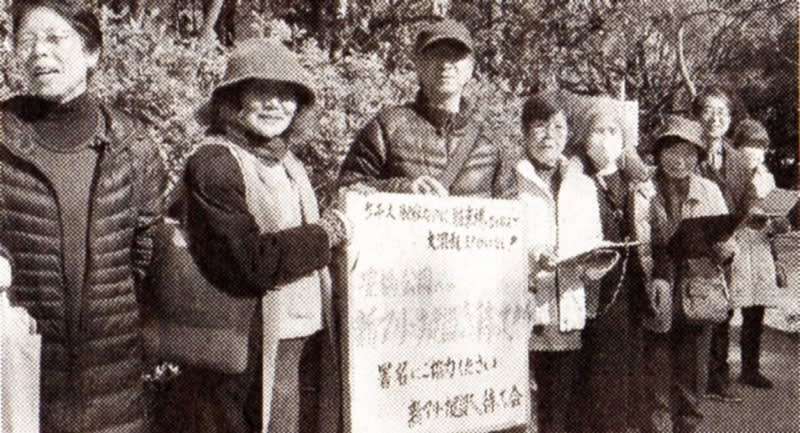

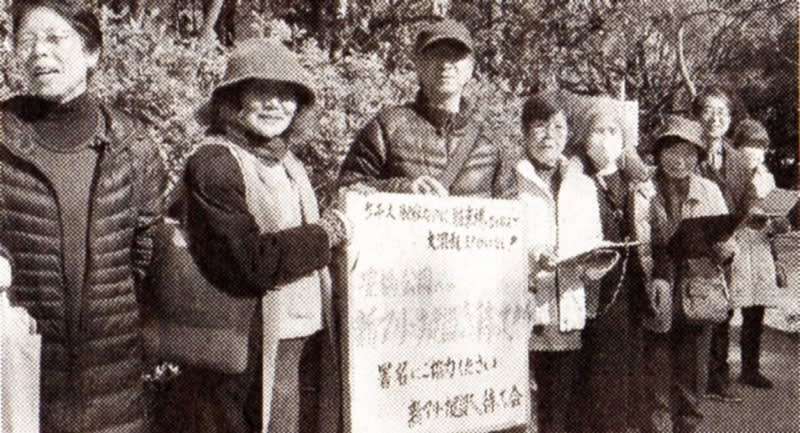

豊橋公園の入口で署名を呼びかける「新アリーナ建設、ちょっと待っての会」=2月、愛知県豊橋市

豊橋公園の入口で署名を呼びかける「新アリーナ建設、ちょっと待っての会」=2月、愛知県豊橋市

議決延期の力

同構想を盛り込んだ基本計画案は3月の議会で議決するとみられていました。今年初め、市に説明会を開かせた佐藤清純さんは「試算もあいまいで情報が不透明。住民の声を行政にぶつけよう」と思い立ち、「新アリーナ建設、ちょっと待っての会」を結成しました。

計画を一時中止して市民参加で再検討を求める署名は、予想を大きく上回る5761人分を提出。現在は6700人分となり、3月議会での議決を延期させる力になりました。

その原動力の一つが、渋滞など住環境の悪化を懸念する公園周辺の住民たち。もう一つが約800人分を集めた豊橋ソフトテニス協会でした。

同構想では公園のコートが6面つぶされ、今よりも遠く手狭な場所に移転を強いられます。同協会の山本英司理事長は「プロのバスケットのために『テニスよどこか行け』なんて、もってのほか。勝手に決めんでほしい」と語気を強めます。

市は同構想の推進にあたり、「観るスポーツ」の重要性と、アリーナ建設を軸とした街づくりを説いています。これに先立ち、「スポーツ課」を教育委員会から切り離し、名称を「『スポーツのまち』づくり課」に変えました。「するスポーツ」よりも観戦と街づくりが優先される現状に「ちょっと待っての会」世話人の新免英俊(しんめん・ひでとし)さんは「市民の要求から出発していない。『アリーナ建設先にありき』だ」と批判します。

不信感は市民に冷たいスポーツ行政の反映でもあります。市は4月から公共スポーツ施設使用料を一気に上げました。地区体育館は平日で約2倍に。「テニス場は1人あたり約5倍にもなる。これでは市民に親しまれる『スポーツのまち豊橋』になりようがない」と山本理事長は憤ります。

アリーナも市民が安く使える保障はありません。市はこの施設を「プロフィツト(利益)センター」とし、利益が確保できる利用料を設定する方針だからです。

権利保障せず

日本共産党の斎藤啓(さいとう・ひろむ)市議は「そもそもスポーツ基本法に明記された国民のスポーツ権を保障するという議論が欠けている」と指摘します。また、「民間と交渉中だから」と肝心な情報が開示されない実態もあげます。

PFI問題に詳しい尾林芳匡(おばやし・よしまさ)弁護士は、PFI方式による大型施設づくりの問題点を「情報が公開されず、住民と自治体の関与が後退する」と語ります。豊橋の住民たちの運動は、自治体本来の役割である住民本位の行政を取り戻す性格を帯びています。(勝又秀人)(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2019年4月5日付掲載

民間が勝手に作って、自分たちで運営するっていうならまだしも、市民の身近な公園をつぶして行政も維持費を負担って言うのだから黙っていられません。

揺らぐ地域スポーツ④ 学校施設開放 利用者の声で“拠点”守る

横浜市港南区のJR港南台駅から歩いて5分ほどの住宅街。緑の木々に囲まれた広大なグラウンドが目に飛び込んできます。

面積は約2万平方メートル。野球場4面がとれる広さです。休日には子どもから社会人までが野球やサッカーで汗を流し、平日はグラウンドゴルフに興じる年配者でにぎわいます。利用団体は30以上、年間のべ3万5000人以上が使用します。

住民には「中学校予定地」として知られ、学校開放施設として、なくてはならない地域の“拠点”です。

グラウンドの一角でソフトボールをする利用者たち=横浜市港南区

グラウンドの一角でソフトボールをする利用者たち=横浜市港南区

大会できない

2017年11月、このグラウンドが危機に見舞われます。マンション用地として半分が売却される話が持ち上がったのです。住民からは「大会が成り立たなくなる」「クラブの活動ができなくなる」などの声が相次ぎました。

発端は、ここから15キロ以上も離れた横浜市神奈川区の子安小学校の移転計画でした。市は同校移転のため、その近所の三菱地所レジデンスの土地と等価交換する話を進めていました。

「移転候補地の面積は約1万5000平方メートル。旧子安小学校は約1万1000平方メートルでした。本来これを交換し、残りの約4000平方メートル分を市が買い取る形にするのが適切でした」。日本共産党の、みわ智恵美市議(港南区)は説明します。

しかし、三菱地所レジデンスは旧子安小学校の敷地のうち約7000平方メートルだけを希望。残りの約8000平方メートルは代替地を要求してきました。そこで浮上したのが、「中学校予定地」でした。地価換算でこの土地の半分の約1万平方メートルが対象でした。

住民はすぐ行動に出ます。18年1月には「港南台中学校予定地売却問題連絡会」を結成。計画の白紙撤回を求めました。

連絡会は3月から署名運動を展開。地元自治会や利用団体を中心に「グランドを守ろう」と一気に広がりました。その数は2カ月ほどで1万6000人分を超えました。なかでも頑張ったのが少年野球関係者。チームの保護者やそこで育ったOB・OGなど世代を超えて取り組み、半数近くを集めたといいます。

同連絡会事務局の仲谷扇也(なかや・せんや)さん(60)は「予想をはるかに超える盛り上がり。住民全体で街づくりを考える機会にもなりました」と振り返ります。

大切な財産に

6月、横浜市教育委員会は、計画の白紙撤回を報告してきました。住民の思いが実った瞬間でした。最終的に子安小学校の件は、残り約8000平方メートル分を市が買い取ることで決着。議会で追及してきた、みわ市議は「子どもたちのためにとの熱い思いや、大企業は地域貢献をするべきとの姿勢に勇気づけられた」と語ります。

地元の少年野球チーム「港南台メッツ」代表の松崎隆さん(70)は、「もうみんな『やった』という感じでした。地域との連携も深まったように思います」と話します。

スポーツをする場が地域に何をもたらすのか。子どもたちを育み、人々の絆を深め、街づくりの“拠点”になっていく。生活を豊かにする、かけがえのない財産であることを、この事例は教えてくれています。

(宮井貴光)(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2019年4月3日付掲載

スポーツ施設の土地を、マンション業者が良い場所だと狙ってくる。「良い値段で買ってくれたら」という甘いことはありません。市民にとって便利な場所を行政は守る必要があります。