対談 原発事故10年④

舘野 廃棄物出して問題先送り

野口 矛盾したエネルギー計画

野口邦和さん(左)と舘野淳さん

―原子力政策の破たんもみえてきました。

舘野淳・元中央大学教授(核燃料化学) 展望のなさが如実なのは核燃料サイクルです。使用済み核燃料はたまる、プルトニウムはどんどん蓄積する…。再処理工場はどうかというと、運転できるかどうかも疑問だし、たとえ開始しても、液漏れなどの事故が続くのではないかと思います。

高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の最終処分地については、自治体が名乗りをあげましたね。

お金目当ての応募

野口邦和・元日本大学准教授(放射線防護学) 2002年に応募方式になったのですが、どこからも応募がありませんでした。昨年になって、北海道の寿都(すっつ)町と神恵内(かもえない)村が応募しました。

文献調査の交付金は2年間で最大20億円です。人ロ1000人に満たない村からすればとんでもない額です。ああいう応募方式だと、お金がほしくて応募することになって、安全な場所が選ばれる保証はありません。それが一番の問題です。

原発をやめたとしても高レベル核廃棄物は現実に存在しているので、なんとかしなければいけません。

舘野 その場合、地層処分をした方がいいのか、頑丈な建物に保管するのがいいのか。

野口 当面は、地上で監視できる状態で保管することになるのでしょうけれど、何万年もそうはいかない。

既存の原発が動いている限りは廃棄物が出てきます。原発をやめて現にある廃棄物を何とかするのか、これからも原発の運転を続けて廃棄物が増え続けるというのか。そういう議論が重要です。

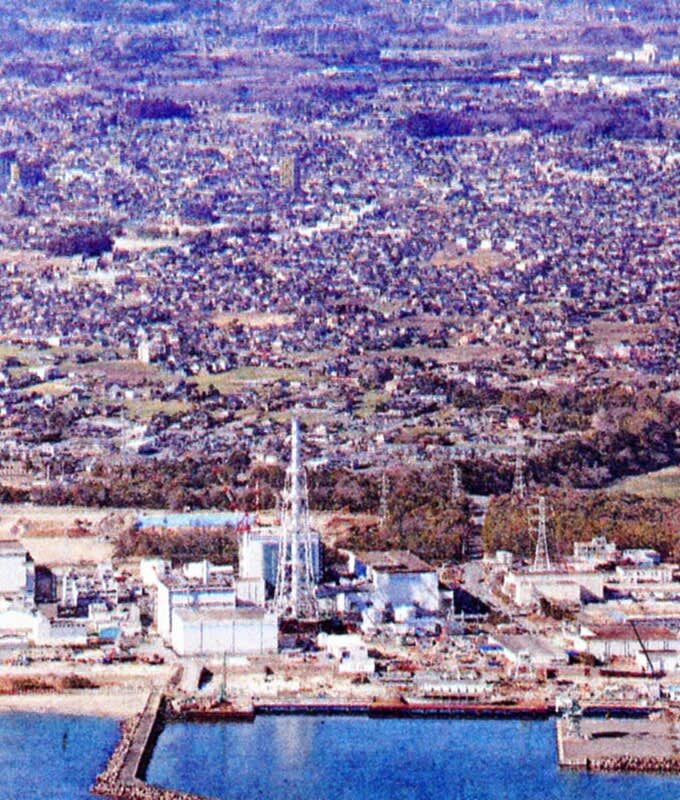

政府が進める核燃料サイクル政策の中核施設である、日本原燃の再処理工場。1993年の着工時には97年に工事が完了する予定でしたが、25回も延期、四半世紀も遅れています=青森県六ケ所村

国民側の提起大切

舘野 後から後から廃棄物が出てくるけれども、とにかくためておきましょうというのは、問題の先送り。展望を示さないのは無責任ですね。

野口 原発推進派の展望は、エネルギー基本計画に出ています。

原発は発電コストが低く昼夜を問わず安定的に発電できる「ベースロード電源」という言い方をしています。一方で、彼らは原発への依存度を可能な限り低減するとも言っています。

原発の電源構成比率は、原発がほとんど運転できなかった13年度は1%、再稼働が進んだ19年度でも6%でした。ところが、エネルギー基本計画では、30年にめざす原発の電源構成比を20~22%としています。依存度を下げると言いながら、依存度を下げる気がないとしか思えない。矛盾しています。

舘野 原発の寿命延長を原子力規制委員会が認めているのは、それがあるんですね。

野口 新設はまったく無理でしょうから。

舘野 経済性も含めて原子力発電の見通しは暗いのに、現体制は一挙に壊すことができず、ずるずる惰性的に進めている状況で、国民の側からしっかりした考えを提起していくことが大切ですね。(おわり)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年3月11日付掲載

完全に破たんしているのが、核燃料サイクル。使用済み核燃料を再利用して夢の原子炉って言われていたけどね。

原発を止めても、高レベル核廃棄物は残る。その管理も残されています。

舘野 廃棄物出して問題先送り

野口 矛盾したエネルギー計画

野口邦和さん(左)と舘野淳さん

―原子力政策の破たんもみえてきました。

舘野淳・元中央大学教授(核燃料化学) 展望のなさが如実なのは核燃料サイクルです。使用済み核燃料はたまる、プルトニウムはどんどん蓄積する…。再処理工場はどうかというと、運転できるかどうかも疑問だし、たとえ開始しても、液漏れなどの事故が続くのではないかと思います。

高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の最終処分地については、自治体が名乗りをあげましたね。

お金目当ての応募

野口邦和・元日本大学准教授(放射線防護学) 2002年に応募方式になったのですが、どこからも応募がありませんでした。昨年になって、北海道の寿都(すっつ)町と神恵内(かもえない)村が応募しました。

文献調査の交付金は2年間で最大20億円です。人ロ1000人に満たない村からすればとんでもない額です。ああいう応募方式だと、お金がほしくて応募することになって、安全な場所が選ばれる保証はありません。それが一番の問題です。

原発をやめたとしても高レベル核廃棄物は現実に存在しているので、なんとかしなければいけません。

舘野 その場合、地層処分をした方がいいのか、頑丈な建物に保管するのがいいのか。

野口 当面は、地上で監視できる状態で保管することになるのでしょうけれど、何万年もそうはいかない。

既存の原発が動いている限りは廃棄物が出てきます。原発をやめて現にある廃棄物を何とかするのか、これからも原発の運転を続けて廃棄物が増え続けるというのか。そういう議論が重要です。

政府が進める核燃料サイクル政策の中核施設である、日本原燃の再処理工場。1993年の着工時には97年に工事が完了する予定でしたが、25回も延期、四半世紀も遅れています=青森県六ケ所村

国民側の提起大切

舘野 後から後から廃棄物が出てくるけれども、とにかくためておきましょうというのは、問題の先送り。展望を示さないのは無責任ですね。

野口 原発推進派の展望は、エネルギー基本計画に出ています。

原発は発電コストが低く昼夜を問わず安定的に発電できる「ベースロード電源」という言い方をしています。一方で、彼らは原発への依存度を可能な限り低減するとも言っています。

原発の電源構成比率は、原発がほとんど運転できなかった13年度は1%、再稼働が進んだ19年度でも6%でした。ところが、エネルギー基本計画では、30年にめざす原発の電源構成比を20~22%としています。依存度を下げると言いながら、依存度を下げる気がないとしか思えない。矛盾しています。

舘野 原発の寿命延長を原子力規制委員会が認めているのは、それがあるんですね。

野口 新設はまったく無理でしょうから。

舘野 経済性も含めて原子力発電の見通しは暗いのに、現体制は一挙に壊すことができず、ずるずる惰性的に進めている状況で、国民の側からしっかりした考えを提起していくことが大切ですね。(おわり)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年3月11日付掲載

完全に破たんしているのが、核燃料サイクル。使用済み核燃料を再利用して夢の原子炉って言われていたけどね。

原発を止めても、高レベル核廃棄物は残る。その管理も残されています。