小水力で大きな未来 自然とともに高原町の挑戦 町のための再エネへ

雄大な高千穂峰を仰ぐ宮崎県高原(たかはる)町。豊かな緑と霧島連山のふもとから湧き出る水に恵まれたこの地で、小水力発電に挑戦している人々がいました。高原町を訪れました(手島陽子)

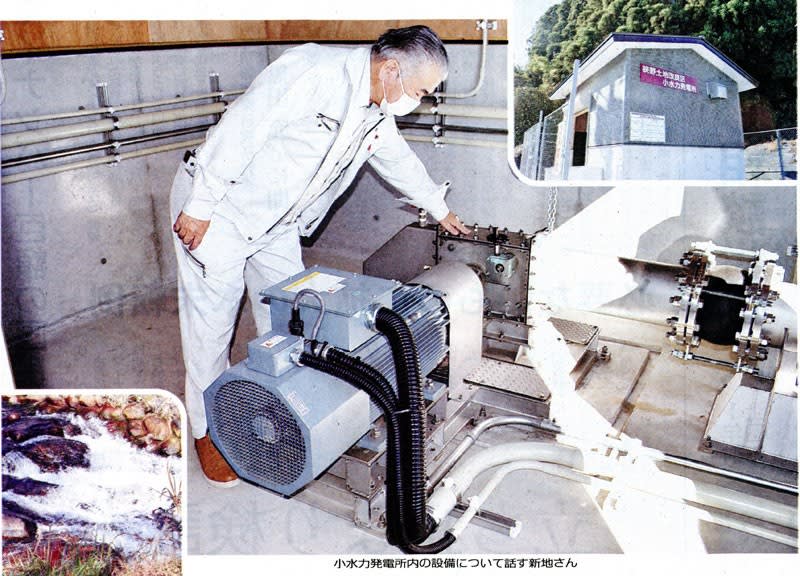

高原町の狭野(さの)地域。川のせせらぎが聞こえ、高千穂峰が見わたせます。狭野土地改良区事務所で、理事長の新地和廣(しんちかずひろ)さんら、小水力発電にかかわる人々が出迎えてくれました。

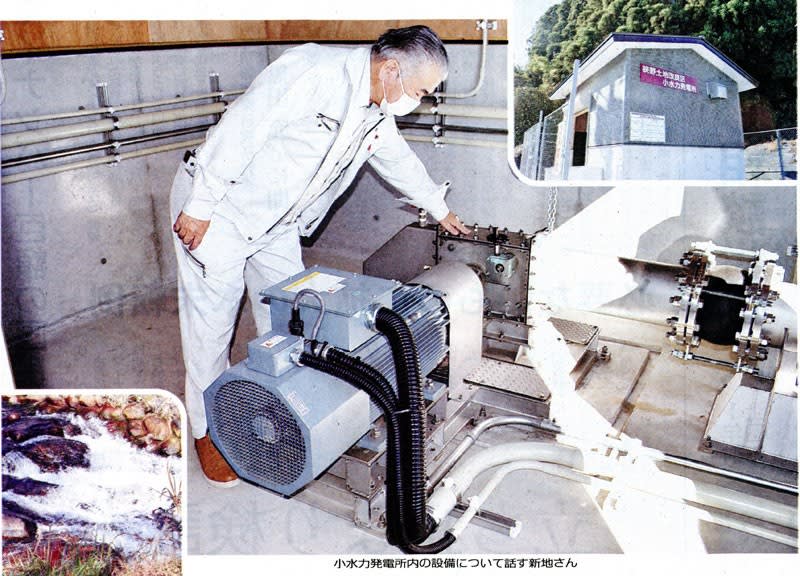

小水力発電は川や農業用水路を使った小規模発電です。再生可能エネルギーの中でも、自然への負荷が少なく、電気を安定供給できるのが特徴。同地域のパイプライン(農業用水路)の水を利用した小水力発電所第1号は昨年春完成しました。パイプラインの高低差は49メートル、最大使用水量が1秒あたり0・078立方メートルあり、発電する条件としては十分。最大発電出力は19・9キロワット、年間可能発電量9万6189キロワット時、40世帯程度を賄う発電量です。

「20キロキロワットを超えると専門の管理者を置かなくてはならないため、発電量を20キロワット未満に抑えたとです」と新地さん。

写真右上から、中央、左下へ:狭野土地改良地区小水力発電所

小水力発電所内の設備について話す新地さん

高原町のいたるところで、澄んだせせらぎが聞こえます

「水路もったいない」

十数年前の圃場(ほじょう)整備でパイプラインを設置。農閑期に使わないので「もったいない」と、発電を検討してきました。

日本共産党の中村昇町議も、かつて町議会で小水力発電を推進するように質問しました。「気候危機の間題が差し迫る中、再生可能エネルギーを広げることは地球にとっても大切な課題です」と話します。

新地さんは、「ほかの地域では年々、土地改良区の賦課金を値上げしちょるけど、この地域は組合員への負担をなるべく抑えられないかと…。売電収益を財源に充てられたら、値上げを抑えられると考えちょったとです」と。農業は担い手不足。今後かさむ維持管理経費をどう賄うか、気がかりでした。当初は、発電量が少なすぎると断念。2013年、転機が訪れました。

「北原(慎也)さんが東京から移住してきて、『水があるよね。(川などの高低)落差がすごい。やろうよ』と声を上げたのです」。こう話すのは、土地家屋調査士業と測量会社を営む外村昭徳さん。新地さん、北原さんらと地元の自然エネルギー協議会を結成した中心メンバーです。

高千穂峰を背に、(右から)中村町議、外村さんと新地さん、反田吉己・無所属町議、大迫恒作さん、北原さん

使いづらい補助制度

小水力発電の技術は進歩しています。北原さんの情報をもとに、新地さんたちは検討を重ねます。県からの約2200万円の補助金、残り約2200万円は土地改良区が融資を受けて建設に踏み出しました。借金は、おもに農閑期7カ月間の売電収入があれば、20年以内に返済できる見通しです。昨年の10~11月の発電量は月およそ1万3300キロワット時、稼働日数は30日と安定的に電気を供給しています。

現在、FIT(固定価格買取制度)を利用するために経済産業省に申請中です。

外村さんは「いろいろな縛りでがんじがらめ。補助金がなかなか使えないんですよ。近隣の自治体は、火山があって地熱も豊富なのに、ほとんど生かされていません」と訴えます。

自然エネルギー協議会は、大学や企業とも連携して、再エネによる町おこしをいかに進めるかを模索しています。発電所の候補地もおおむね決めており、小水力発電所第2号の建設をめざしています。

FIT(固定価格買取制度) おもに再生可能エネルギーの普及のため、買取価格を法律で定める助成制度。

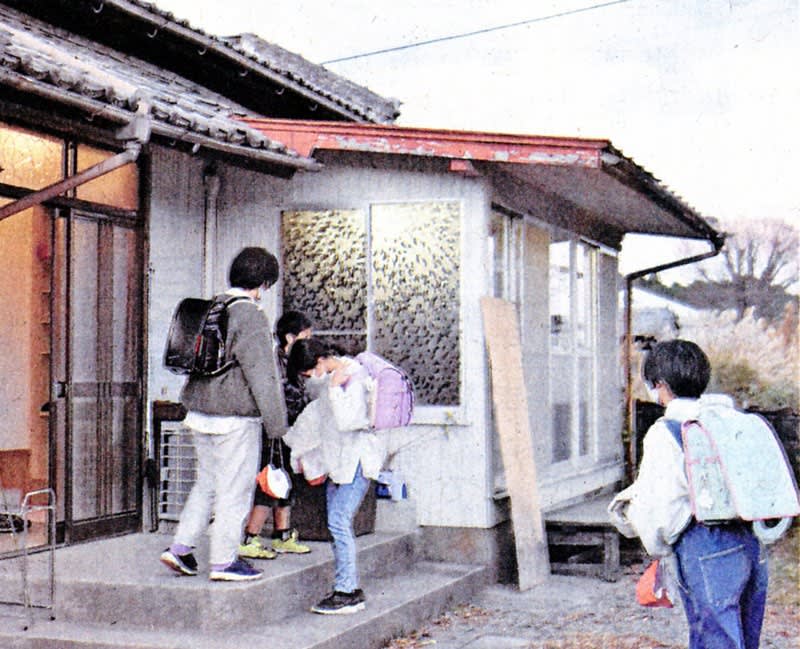

学童保育さのっこひろばの子どもたち

学童保育にも力注ぐ

小水力を進めるにあたり、どこでも最初に立ちふさがる課題は水利権の問題。狭野地域では、土地改良区の人々との協力関係があり、すぐに解決しました。外村さんは、「CO2排出量削減のために、再エネはメリットが大きいはず。地方が潤うように、さまざまな制度を改善してほしい」と言います。

北原さんは「小水力発電は、地域のそこかしこでポテンシャル(潜在的な力)だらけです。行政による制約のせいで、全然ポテンシャルが生かせていない」と。「いまは、再エネをやろうとすると、金融とか投資とか、もうけの話になっていく。金、金、金となってしまうことに疑問を感じます。資本主義って…どうなんでしょうね」

0歳から中学生まで5人の子どもの父でもある北原さん。13年、東京都から夫婦と子ども4人で移住。音響エンジニアの仕事のかたわら、学童保育づくりを進めました。

貯金を全額つぎ込んで古民家を購入し、遊具などを手作り。現在、月額3000円の学童保育に、25人の小学生が通い、動物を育てたり、そばを手打ちしたりするなど、伸びのびと過ごしています。

「子どもたちの感性を育てるためには、自然と触れ合うことはすごく大きいです。自然とつきあう経験の中で、自分の頭で考える人間に育てたい。エネルギーと食料を自給自足できる町にしたいんですよね」

高原町の人々の模索は続いています。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2022年1月3日付掲載

小水力発電は川や農業用水路を使った小規模発電。再生可能エネルギーの中でも、自然への負荷が少なく、電気を安定供給できるのが特徴。同地域のパイプライン(農業用水路)の水を利用した小水力発電所第1号は昨年春完成。

最大発電出力は19・9キロワット。小さい発電所をたくさん作る。

外村さんは「いろいろな縛りでがんじがらめ。補助金がなかなか使えないんですよ。近隣の自治体は、火山があって地熱も豊富なのに、ほとんど生かされていません」と。

北原さんは「小水力発電は、地域のそこかしこでポテンシャル(潜在的な力)だらけです。行政による制約のせいで、全然ポテンシャルが生かせていない」と。

地域のやる気、人材と行政の後押しが必要。

雄大な高千穂峰を仰ぐ宮崎県高原(たかはる)町。豊かな緑と霧島連山のふもとから湧き出る水に恵まれたこの地で、小水力発電に挑戦している人々がいました。高原町を訪れました(手島陽子)

高原町の狭野(さの)地域。川のせせらぎが聞こえ、高千穂峰が見わたせます。狭野土地改良区事務所で、理事長の新地和廣(しんちかずひろ)さんら、小水力発電にかかわる人々が出迎えてくれました。

小水力発電は川や農業用水路を使った小規模発電です。再生可能エネルギーの中でも、自然への負荷が少なく、電気を安定供給できるのが特徴。同地域のパイプライン(農業用水路)の水を利用した小水力発電所第1号は昨年春完成しました。パイプラインの高低差は49メートル、最大使用水量が1秒あたり0・078立方メートルあり、発電する条件としては十分。最大発電出力は19・9キロワット、年間可能発電量9万6189キロワット時、40世帯程度を賄う発電量です。

「20キロキロワットを超えると専門の管理者を置かなくてはならないため、発電量を20キロワット未満に抑えたとです」と新地さん。

写真右上から、中央、左下へ:狭野土地改良地区小水力発電所

小水力発電所内の設備について話す新地さん

高原町のいたるところで、澄んだせせらぎが聞こえます

「水路もったいない」

十数年前の圃場(ほじょう)整備でパイプラインを設置。農閑期に使わないので「もったいない」と、発電を検討してきました。

日本共産党の中村昇町議も、かつて町議会で小水力発電を推進するように質問しました。「気候危機の間題が差し迫る中、再生可能エネルギーを広げることは地球にとっても大切な課題です」と話します。

新地さんは、「ほかの地域では年々、土地改良区の賦課金を値上げしちょるけど、この地域は組合員への負担をなるべく抑えられないかと…。売電収益を財源に充てられたら、値上げを抑えられると考えちょったとです」と。農業は担い手不足。今後かさむ維持管理経費をどう賄うか、気がかりでした。当初は、発電量が少なすぎると断念。2013年、転機が訪れました。

「北原(慎也)さんが東京から移住してきて、『水があるよね。(川などの高低)落差がすごい。やろうよ』と声を上げたのです」。こう話すのは、土地家屋調査士業と測量会社を営む外村昭徳さん。新地さん、北原さんらと地元の自然エネルギー協議会を結成した中心メンバーです。

高千穂峰を背に、(右から)中村町議、外村さんと新地さん、反田吉己・無所属町議、大迫恒作さん、北原さん

使いづらい補助制度

小水力発電の技術は進歩しています。北原さんの情報をもとに、新地さんたちは検討を重ねます。県からの約2200万円の補助金、残り約2200万円は土地改良区が融資を受けて建設に踏み出しました。借金は、おもに農閑期7カ月間の売電収入があれば、20年以内に返済できる見通しです。昨年の10~11月の発電量は月およそ1万3300キロワット時、稼働日数は30日と安定的に電気を供給しています。

現在、FIT(固定価格買取制度)を利用するために経済産業省に申請中です。

外村さんは「いろいろな縛りでがんじがらめ。補助金がなかなか使えないんですよ。近隣の自治体は、火山があって地熱も豊富なのに、ほとんど生かされていません」と訴えます。

自然エネルギー協議会は、大学や企業とも連携して、再エネによる町おこしをいかに進めるかを模索しています。発電所の候補地もおおむね決めており、小水力発電所第2号の建設をめざしています。

FIT(固定価格買取制度) おもに再生可能エネルギーの普及のため、買取価格を法律で定める助成制度。

学童保育さのっこひろばの子どもたち

学童保育にも力注ぐ

小水力を進めるにあたり、どこでも最初に立ちふさがる課題は水利権の問題。狭野地域では、土地改良区の人々との協力関係があり、すぐに解決しました。外村さんは、「CO2排出量削減のために、再エネはメリットが大きいはず。地方が潤うように、さまざまな制度を改善してほしい」と言います。

北原さんは「小水力発電は、地域のそこかしこでポテンシャル(潜在的な力)だらけです。行政による制約のせいで、全然ポテンシャルが生かせていない」と。「いまは、再エネをやろうとすると、金融とか投資とか、もうけの話になっていく。金、金、金となってしまうことに疑問を感じます。資本主義って…どうなんでしょうね」

0歳から中学生まで5人の子どもの父でもある北原さん。13年、東京都から夫婦と子ども4人で移住。音響エンジニアの仕事のかたわら、学童保育づくりを進めました。

貯金を全額つぎ込んで古民家を購入し、遊具などを手作り。現在、月額3000円の学童保育に、25人の小学生が通い、動物を育てたり、そばを手打ちしたりするなど、伸びのびと過ごしています。

「子どもたちの感性を育てるためには、自然と触れ合うことはすごく大きいです。自然とつきあう経験の中で、自分の頭で考える人間に育てたい。エネルギーと食料を自給自足できる町にしたいんですよね」

高原町の人々の模索は続いています。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2022年1月3日付掲載

小水力発電は川や農業用水路を使った小規模発電。再生可能エネルギーの中でも、自然への負荷が少なく、電気を安定供給できるのが特徴。同地域のパイプライン(農業用水路)の水を利用した小水力発電所第1号は昨年春完成。

最大発電出力は19・9キロワット。小さい発電所をたくさん作る。

外村さんは「いろいろな縛りでがんじがらめ。補助金がなかなか使えないんですよ。近隣の自治体は、火山があって地熱も豊富なのに、ほとんど生かされていません」と。

北原さんは「小水力発電は、地域のそこかしこでポテンシャル(潜在的な力)だらけです。行政による制約のせいで、全然ポテンシャルが生かせていない」と。

地域のやる気、人材と行政の後押しが必要。