こないだ「時の娘」という本のレビューでリチャード三世の話をしていたら、今朝、「幻の国王・リチャード三世の骨」のニュースが放送されてました。

NHKが、というか、われながら、というか、なんとタイムリーな・・・

(リチャード三世の謎に迫るミステリー「時の娘」のレビューはこちらの記事です)

この話を書いたときに、コメント欄でiguさんと骨の発見について話したのですが、ばら戦争の舞台である、イギリスのレスターの駐車場の地面から見つかったという報道が先日ありました。

戦争で命を落とした最後のイギリス国王。

駐車場の地下から発見というだけでショックでした。

普通の野ざらしの、アスファルトが敷かれた駐車場をショベルカーで掘って、掘り当てたのだそうです。

戦いで殺害され、敵にさらし者にされた後、行方が分からなくなっていた遺体は、棺にも入れられず、簡略に埋葬されていたそうです。

(画像は3月23日の朝のNHKのニュースより)

王になるために幼い甥たちを無慈悲に殺害した残虐な王と言われたリチャード三世。

「せむし」でひどく背中がまがった男だったという通説で、シェークスピアの舞台でも背中のまがった格好の俳優が演じますが、骨から見るとそれほど背中はまがっていなかったそうです。

通説はあとの王朝が作ったプロパガンダと、シェークスピアの劇から来てしまったのですね。

王の姉の子孫のDNAと、遺骨の歯からとられたDNAがマッチ。すごいな~~

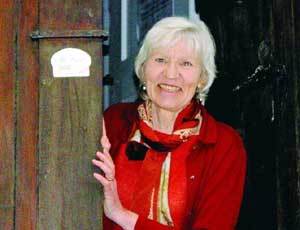

骸骨から容貌を復元すると

残虐なイメージから程遠い、端正で聡明だったそうです。

真面目そうな優しそうな顔立ち。

「時の娘」を読んで、彼の書いた手紙などからその人柄がしのばれていたのでいっそう強く、そう感じます。

復元された容貌は残っている肖像画にそっくり。

(本人の骨だから、当然だけど)

時の娘 (ハヤカワ・ミステリ文庫 51-1)

怪我をして入院中、偶然この肖像をみて「ほんとに残虐な王だったのか?」と疑問を抱いたスコットランドヤードの警部が、ベッドで謎を解いていくというこの本、二人の甥の殺害の謎の真実を知りたい方は、どうぞお読みくださいませ。

(こういう、ずっと悪者だと思われていたのがのちに『パラダイム・シフト』するのって、ワクワクしちゃいます。キリストを売ったとされるユダ、忠臣蔵の吉良上野介、フィクションですが、ヴェニスの商人のシャイロックなどなど・・・)

この本を繰り返して読み、すっかり『にわか・エセ・リチャード三世通』になっていたわたくし、ニュースで「この骨を埋葬する場所で論争が巻き起こっている」

というのを聞いてすぐに

「ああ、ヨーク公だもんね」とつぶやく・・・(しったかぶり

)

)500年も埋葬されていたレスターに埋葬するか、リチャード三世が発展に努めた故郷のヨークに埋葬するか。

ヨークでは「Bring back Richard Ⅲ」(リチャード三世を連れ帰ろう!)運動がおこり、たちどころに2万人の署名を集め、イギリス議会でも論争が起きました。

レスター選出議員とヨーク選出議員が「どっちにリチャード三世を埋葬するか」で熱い論争を戦わせたそうです。

観光資源としてもすごい価値がありますもんね。

世界から人が押し寄せます。(含・jester)

ちなみに、今のイギリス王室はウィンザー朝なので、リチャード三世とは王朝が違い遺骨を引き取る立場でははないんですって。

レスターの街では、「リチャード三世特別展示会」が開かれて、連日人でにぎわっているそう。

(リチャード三世の肖像を壁にかけたカフェも現れ、「リチャード三世カフェって名前にしたらっていわれてるの」とおばさんが話していました。)

きゃ~~~ 絶対見に行きたいです!!

)

)

![イントゥ・ザ・ワイルド [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51nAvVnDkNL._SL160_.jpg)

本棚の前でうろうろしていた時に、買ってから数年の間

本棚の前でうろうろしていた時に、買ってから数年の間

)

)