②兵庫県南部地震発生時の神戸海洋気象台(兵庫県神戸市中央区中山手。震央距離16・5㌔)の加速度、速度、震度波形図 気象庁HPより引用

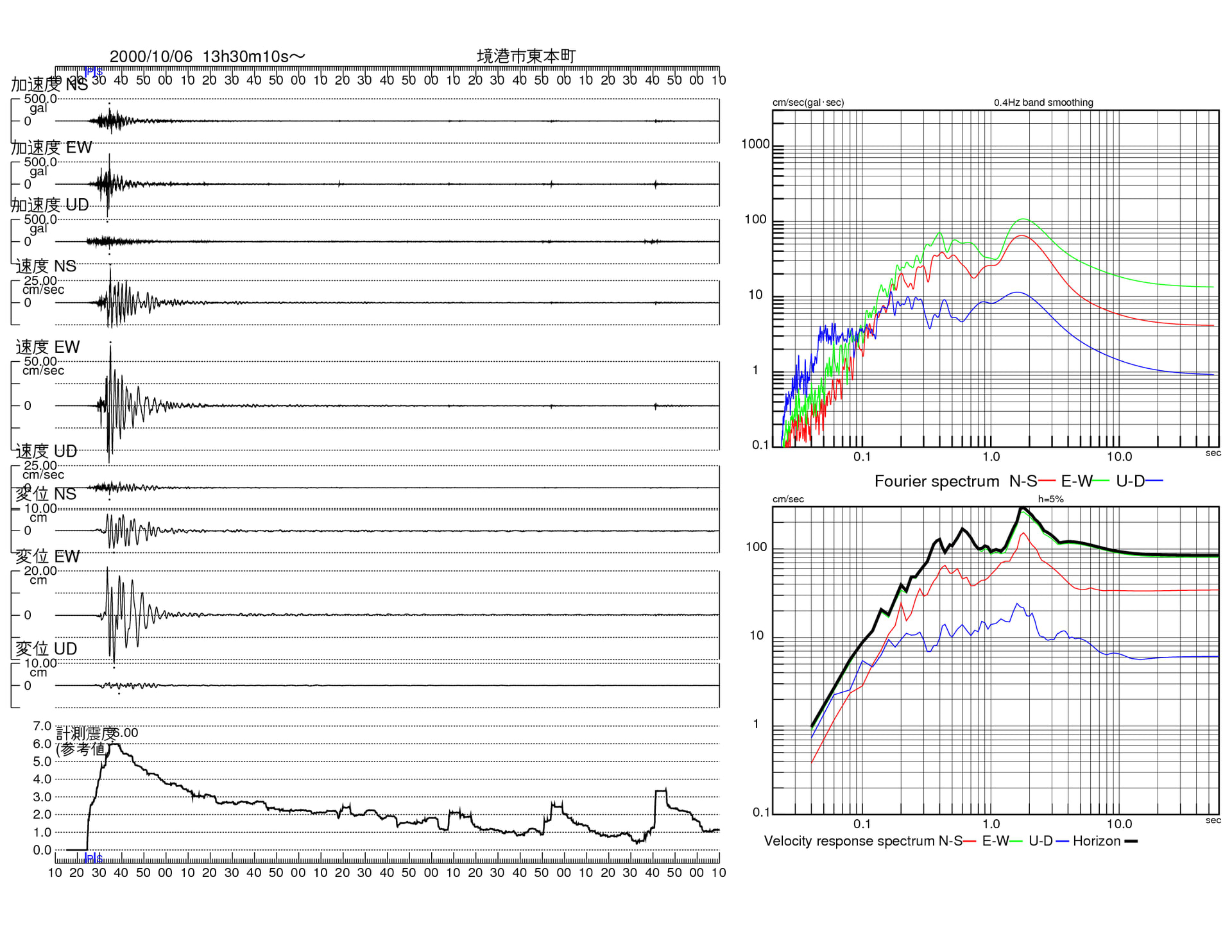

③㍻12年10月6日発生 鳥取県西地震発生時の境測候所(鳥取県境港市東本町。震央距離31・4㌔)の加速度、速度、震度波形図 気象庁HPより引用

ちょうど20年前の午前5時46分 兵庫県明石海峡の深さ約20㎞を発端とした地殻破壊は、淡路島北部 それに、神戸市南沖の計2つの地殻破壊が連なり、マグニチュード7・2の大地震を発生させて、神戸市、芦屋市、西宮市、宝塚市と淡路島北部の広範囲に震度7の猛烈な地震動を引き起こし、死者約6500人 全壊家屋10万以上の甚大な被害を引き起こしました。これぞ、兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)です。

この兵庫県南部地震では、昨年の1月17日に本ブログにての記事でも紹介しましたように、建造物の倒壊被害が甚大でありました。

◇揺れ方の継続時間 ですが、地震の規模が大きくなるほど、揺れの継続時間は長くなります。地震の規模が大きいほど、地震波を引き起こす地殻が変動する面積はより広くなるからです。

◇揺れ方の周期 は、地震を引き起こす地殻変動の速度や地殻の硬軟、地殻変動が複数にわたってドミノ崩しのごとく発生したか、地震波が地殻変動で引き起こされて地表に達するまでの間、地震波同士が地形的特性などで、屈折を受けてきたかどうか、によります。変動する地殻が軟らかいほど、発生する地震波の周期は長くなります。

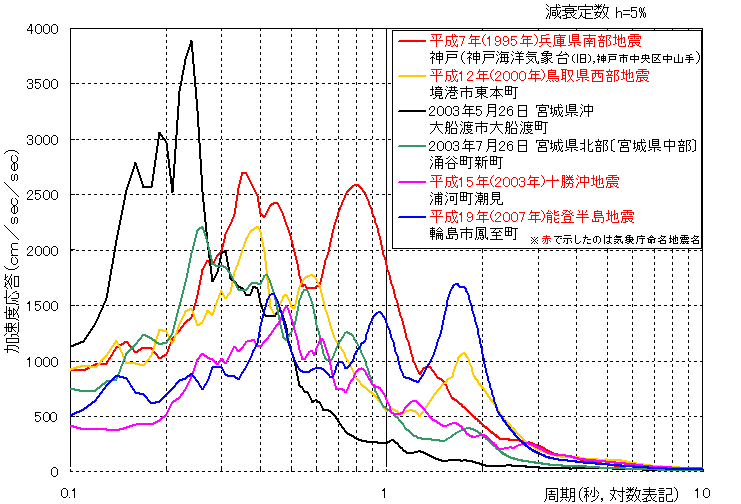

ここで、引用画像①②③をご覧ください。

引用画像②は、、兵庫県南部地震と、その後の、おもな強い地震の主な観測地点における、発生した地震によって、おのおのの固有周期を持つ建造物でどれほどの加速度(瞬間的な揺れの強さ)をさせたか、図示したものですが、一般的に、平成15年5月発生の宮城県沖地震のように、比較的震源の深い地震は、短い周期の部分に高い加速度(短い周期で強い揺れ)があるものです。

そこで、図内赤字で表示されている、兵庫県南部地震時の神戸海洋気象台(神戸市中央区)は、周期0・3秒~0・4秒 0・7秒~0・9秒で高い加速度を記録しており、この周期の揺れが特に強かったと言えますね。

さらに引用図②③より、兵庫県南部地震発生時の神戸海洋気象台や大阪管区気象台では、双方の地震の規模(兵庫県南部地震と鳥取県西部地震はともにマグニチュード7・3)で、震央距離も神戸海洋気象台のほうが短いにもかかわらず、波形(揺れ)の継続時間が境測候所よりも長くなっています。

一般に、周期の短い地震波は地震発生食後からすぐ発生して、すぐ減衰してしまいますが、地震波の周期が長くなるほど、当該地震波は減衰しにくく、継続時間も長くなります。

これに対して、建造物は、おおそ、0・7秒以上の周期で大きく揺れ易くなる(この周期の地震波がやってくると建造物は共振して、揺れがよりいっそう大きくなる)という性質があります。兵庫県南部地震は、建造物を共振させうる周期の地震波が強かったため、建造物がいっそう共振して激しい揺れを引き起こし、大きなダメージを与えたため、建造物の倒壊被害が顕著であったわけです。