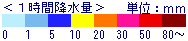

①9月8日21時の天気図 気象庁HPより引用

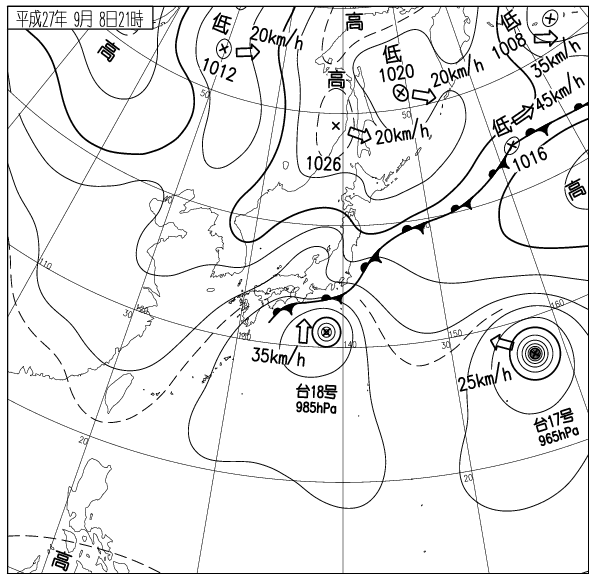

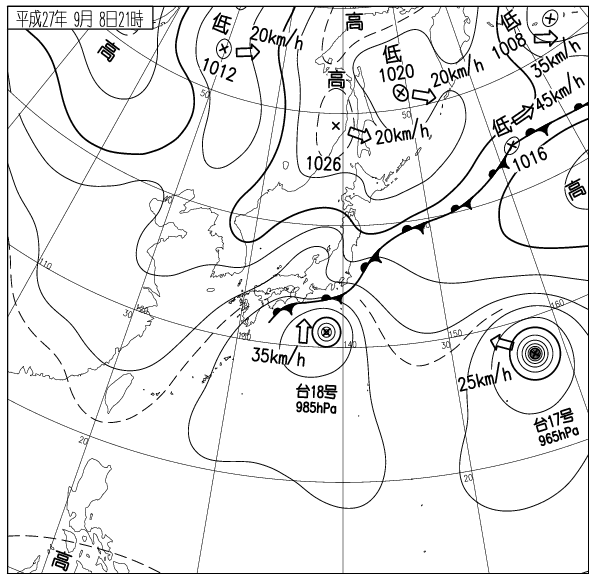

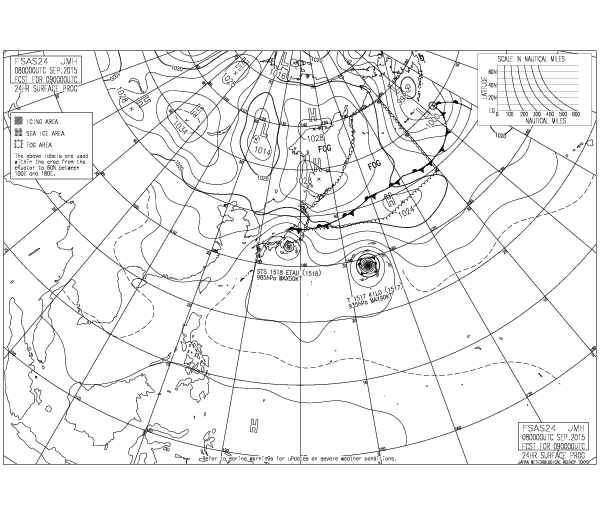

②9月9日9時の予想天気図 気象庁HPより引用

一昨日、本州のはるか南海上で発生した台風18号、北上を続けていて、このままですと、明日9日午前中に、東海地方から近畿地等へ上陸する可能性が大きくなってきました。、

台風の進行方向前側にあたる、関東南海上から東海沖にかけて前線が停滞しており、この前線に向かって、台風接近時に定石と言える、台風の周辺から、暖湿流が大量に流れ込んで、前線の活動は活発化しており、関東〜東海〜近畿東部中心に大雨となっており、静岡県の一部では、降り始めてからの総雨量が300㍉を超えて、浸水などの被害も発生しております。

今回の台風、風もさることながら、大雨に対して、とりわけ警戒が必要の様相ですが、ここで、今一度、前線や台風で特に雨量がまとまりやすい地域を列挙してみました。

まず

<前線>

Ⅰ:前線周辺の気流が、地形的特性などで収束しやすい地域・・・・・前線が関東地方通過時、海場からの気流と、関東内陸部の気流とが衝突しやすい、関東地方沿岸部の地域や、温暖前線が西日本の南海上から東海沖へ差し掛かる際に、東海沖で。さらに、寒冷前線が近畿地方を通過中での、京都盆地から大阪平野、さらに大阪湾沿岸地域など。

Ⅱ:前線と、上空3000㍍付近の上昇流とが合流していて、、さらに、下層から地表付近での気流の収束がある場所

Ⅲ:温暖前線、寒冷前線、どの前線もそうですが、前線周辺の上空1000㍍〜2000㍍の気流の流れ込む方向に開いた山の斜面になっている場所や、地形的鞍部になっている地域。

<台風>

Ⅰ:台風を取り巻く螺旋状の雲と、隣接する高気圧の縁を流れる暖湿流に伴う雲とが合流している場所

Ⅱ:台風を取り巻く螺旋状の雲と、前線の伴う雲とが合流している場所

Ⅲ:台風を取り巻く、上空1000㍍から2000㍍の気流の流れる方向に開いた山に斜面にあたる地域と地形的鞍部になっている地域

Ⅳ:台風を取り巻く螺旋状の雲が下層から地表での地形的な特性などによる気流の収束が見られる地域に差し掛かった時

Ⅴ:台風の北西側〜西側より、上空3000㍍付近の上昇流域が接近してきた場合、当該、上空3000㍍付近の上昇流の流れる方向に沿って降水域が発達する。

<高気圧縁辺を流れる暖湿流に伴う降水>

Ⅰ:暖湿流と台風や前線に伴う雲とが合流している場所

Ⅱ:暖湿流の下層から地表付近で、地形的特性などで気流の収束が見られる地域

Ⅲ:暖湿流と、別の上空3000㍍付近の上昇流域とが合流する地域

さらに、前記した項目が複数該当する地域ですと、当該、該当する項目が増えるほど、降水量がより一層まとまりやすいと言えます。

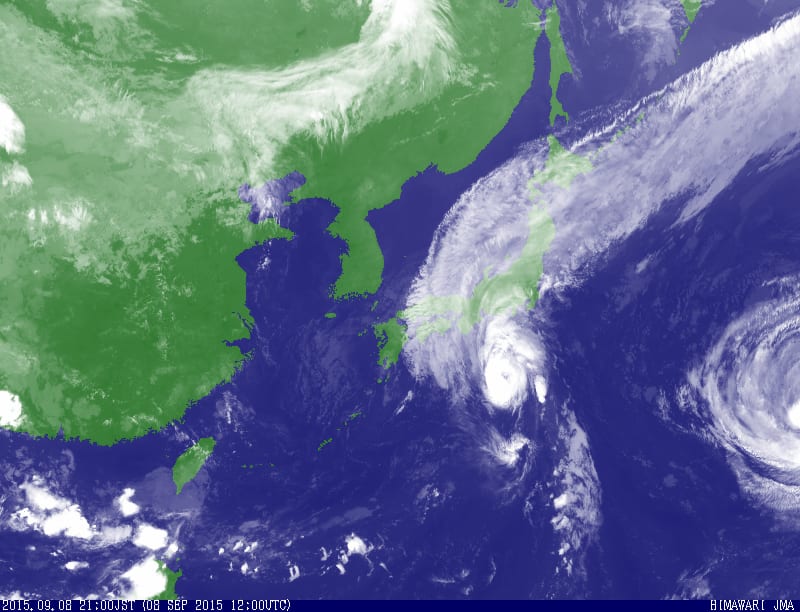

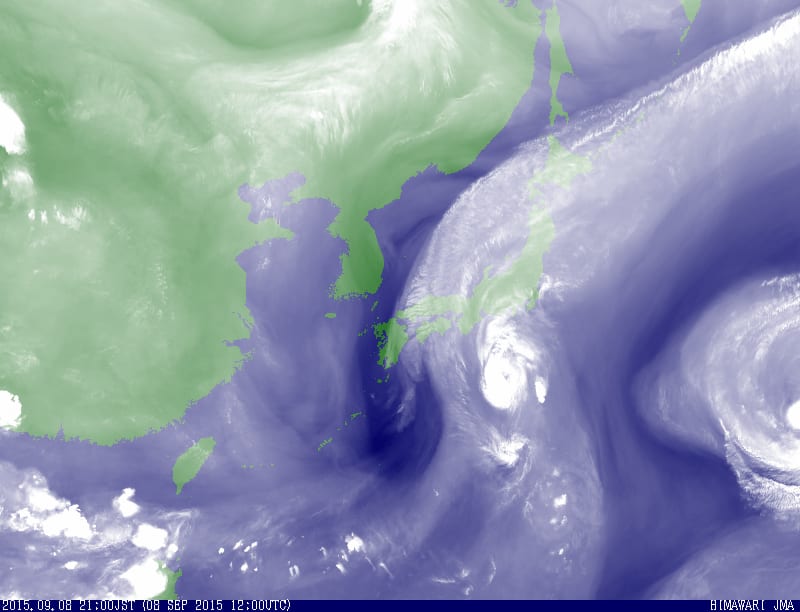

③9月8日21時の日本付近雲画像図

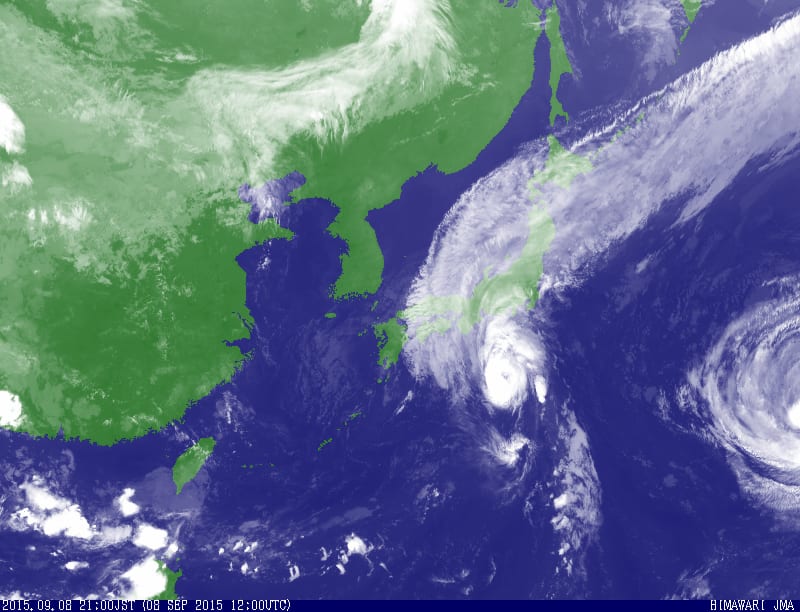

:(赤外画像)

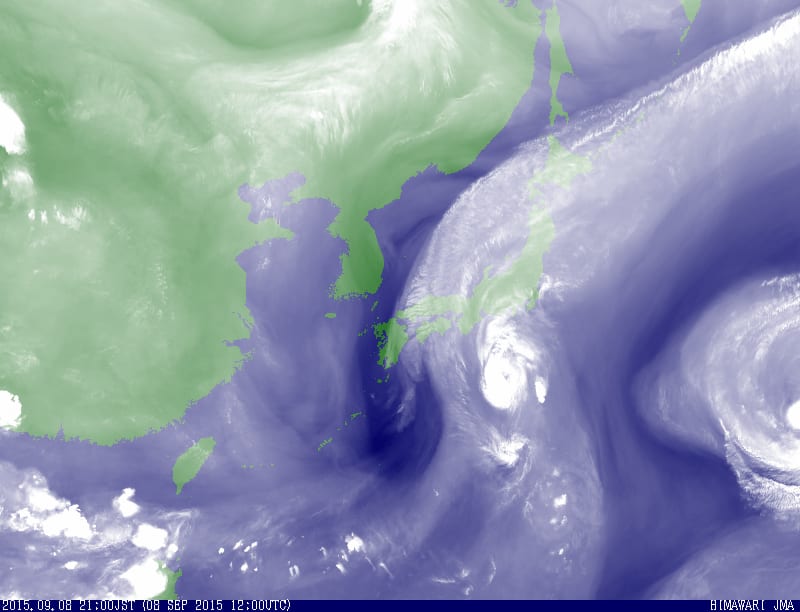

:(水蒸気画像)

大雨発生が懸念される際には、赤外画像や水蒸気画像を参考にしつつ、以上述べた事項を吟味されて、防災活動にお役立ていただければ と思います。

②9月9日9時の予想天気図 気象庁HPより引用

一昨日、本州のはるか南海上で発生した台風18号、北上を続けていて、このままですと、明日9日午前中に、東海地方から近畿地等へ上陸する可能性が大きくなってきました。、

台風の進行方向前側にあたる、関東南海上から東海沖にかけて前線が停滞しており、この前線に向かって、台風接近時に定石と言える、台風の周辺から、暖湿流が大量に流れ込んで、前線の活動は活発化しており、関東〜東海〜近畿東部中心に大雨となっており、静岡県の一部では、降り始めてからの総雨量が300㍉を超えて、浸水などの被害も発生しております。

今回の台風、風もさることながら、大雨に対して、とりわけ警戒が必要の様相ですが、ここで、今一度、前線や台風で特に雨量がまとまりやすい地域を列挙してみました。

まず

<前線>

Ⅰ:前線周辺の気流が、地形的特性などで収束しやすい地域・・・・・前線が関東地方通過時、海場からの気流と、関東内陸部の気流とが衝突しやすい、関東地方沿岸部の地域や、温暖前線が西日本の南海上から東海沖へ差し掛かる際に、東海沖で。さらに、寒冷前線が近畿地方を通過中での、京都盆地から大阪平野、さらに大阪湾沿岸地域など。

Ⅱ:前線と、上空3000㍍付近の上昇流とが合流していて、、さらに、下層から地表付近での気流の収束がある場所

Ⅲ:温暖前線、寒冷前線、どの前線もそうですが、前線周辺の上空1000㍍〜2000㍍の気流の流れ込む方向に開いた山の斜面になっている場所や、地形的鞍部になっている地域。

<台風>

Ⅰ:台風を取り巻く螺旋状の雲と、隣接する高気圧の縁を流れる暖湿流に伴う雲とが合流している場所

Ⅱ:台風を取り巻く螺旋状の雲と、前線の伴う雲とが合流している場所

Ⅲ:台風を取り巻く、上空1000㍍から2000㍍の気流の流れる方向に開いた山に斜面にあたる地域と地形的鞍部になっている地域

Ⅳ:台風を取り巻く螺旋状の雲が下層から地表での地形的な特性などによる気流の収束が見られる地域に差し掛かった時

Ⅴ:台風の北西側〜西側より、上空3000㍍付近の上昇流域が接近してきた場合、当該、上空3000㍍付近の上昇流の流れる方向に沿って降水域が発達する。

<高気圧縁辺を流れる暖湿流に伴う降水>

Ⅰ:暖湿流と台風や前線に伴う雲とが合流している場所

Ⅱ:暖湿流の下層から地表付近で、地形的特性などで気流の収束が見られる地域

Ⅲ:暖湿流と、別の上空3000㍍付近の上昇流域とが合流する地域

さらに、前記した項目が複数該当する地域ですと、当該、該当する項目が増えるほど、降水量がより一層まとまりやすいと言えます。

③9月8日21時の日本付近雲画像図

:(赤外画像)

:(水蒸気画像)

大雨発生が懸念される際には、赤外画像や水蒸気画像を参考にしつつ、以上述べた事項を吟味されて、防災活動にお役立ていただければ と思います。