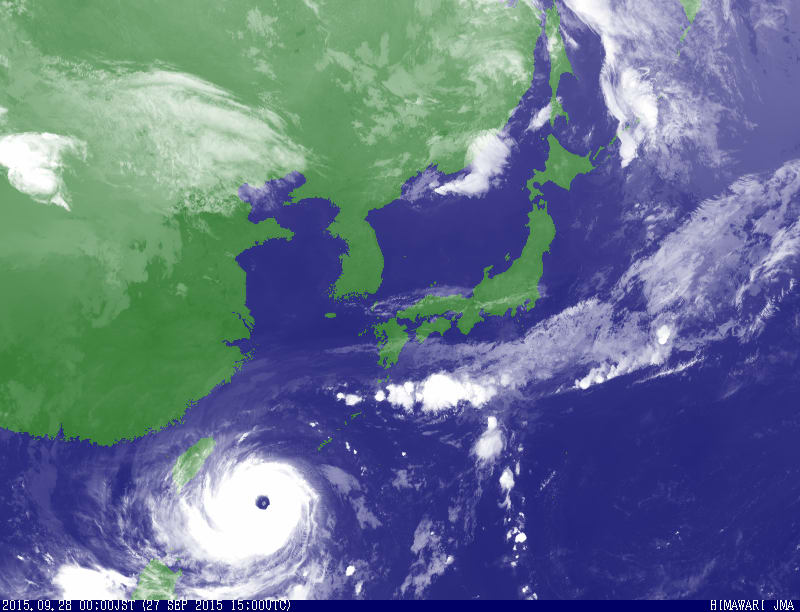

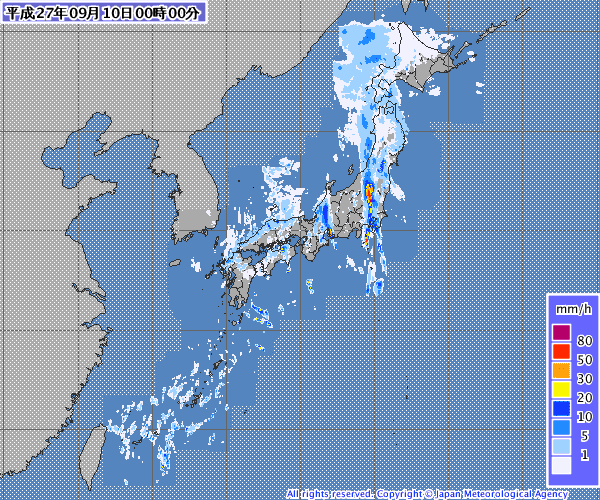

①11月14日3時の日本付近レーダーアメダス解析雨量図 気象庁HPより引用

昨日夜より、九州南部や四国地方中心に大雨となり、引用図①より、14日3時現在、四国の徳島県や高知県周辺で特に激しい降水となっています。

14日12時までの24時間で、高知県の一部では、降水量が200㍉を超えて、この時期としては珍しい大雨となりました。

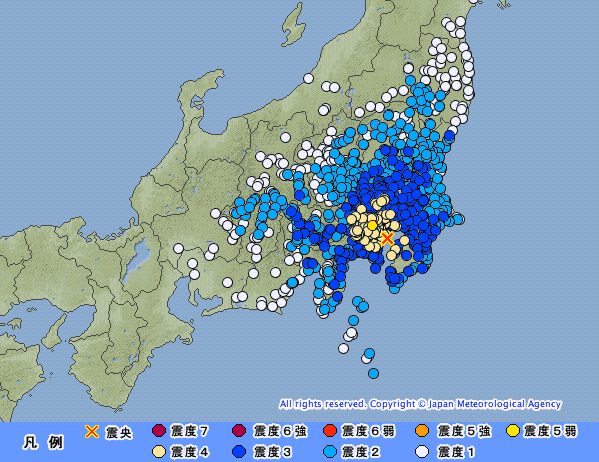

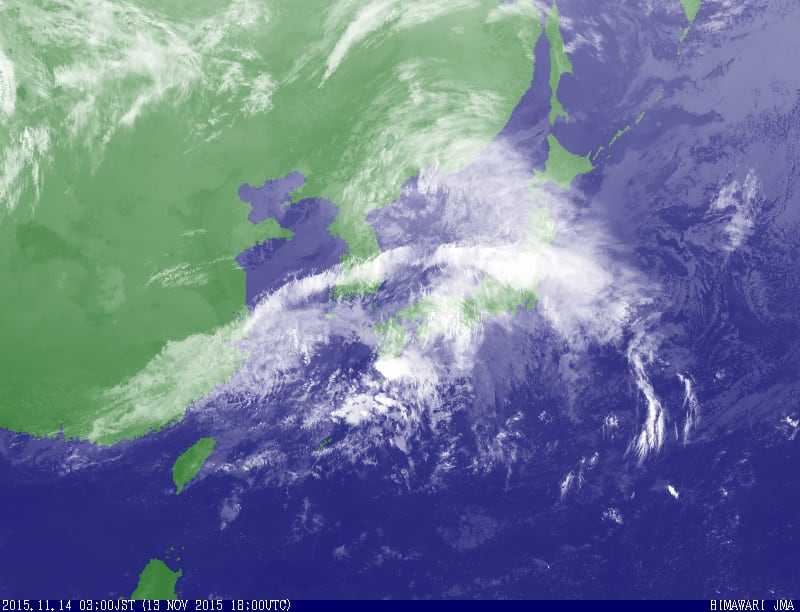

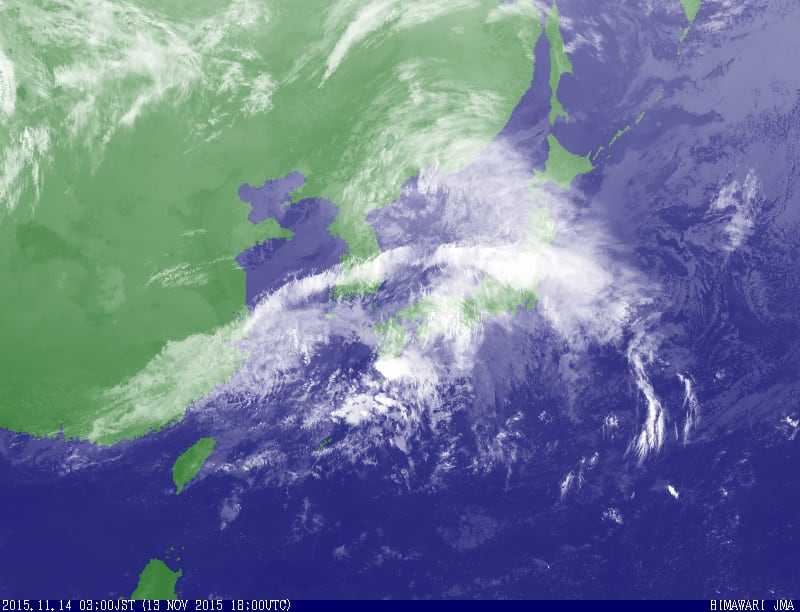

天気図をご覧になる際には、高気圧、低気圧、さらには、前線の位置などがまず注目されるところですが、今回の大雨、引用図①の徳島県や高知県周辺での多降水域と引用図②の天気図上での前線や低気圧の位置を比較すると、一般的に悪天をもたらす低気圧や前線の位置と、ちょっとかけ離れている箇所で発生していることがわかりますね。

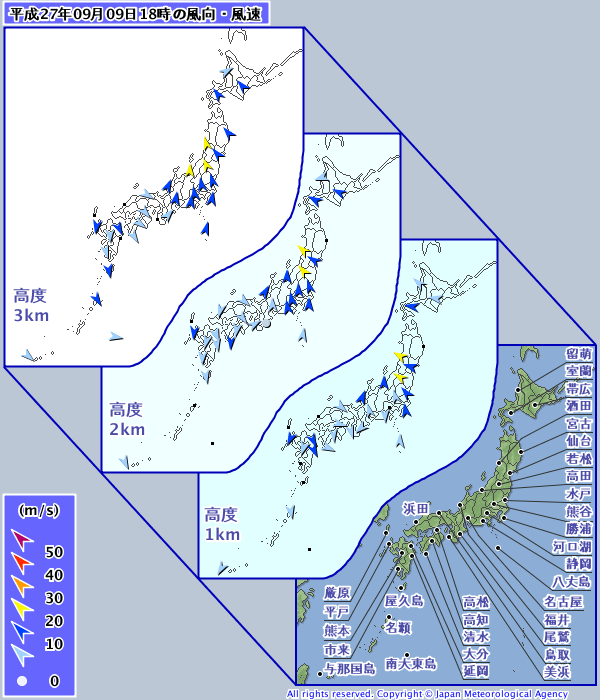

一方、同じく、引用図①より、徳島県や高知県周辺での多降水域と引用図③の雲画像情報図を比較すると、当該、徳島県や高知県周辺での多降水域は、赤外画像図上で、紀伊半島沖から四国沖に広がる、南西〜

北東方向に雲の帯と、南東〜北西に広がる雲の帯とがたがいに合流した箇所で、ちょうど、Λ型になった頂点の箇所で発生している様子がわかりますね。

②11月14日3時の天気図 気象庁HPより引用

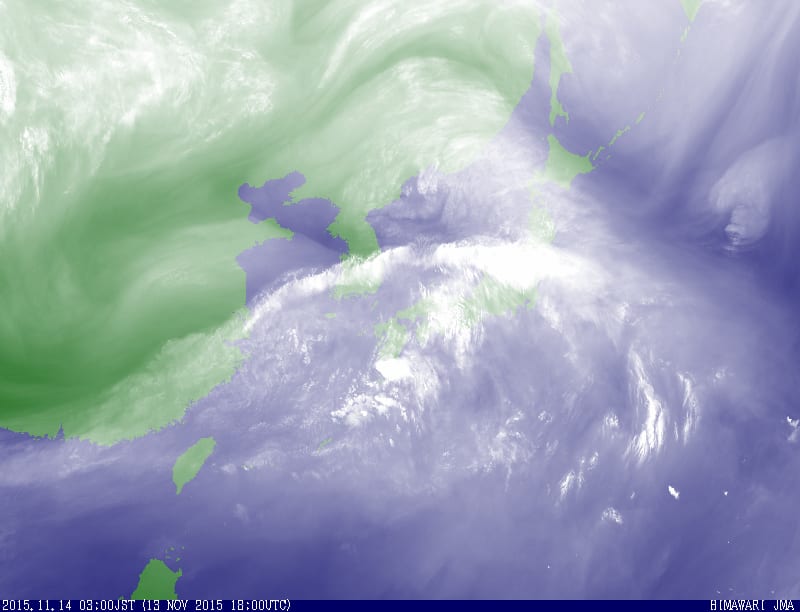

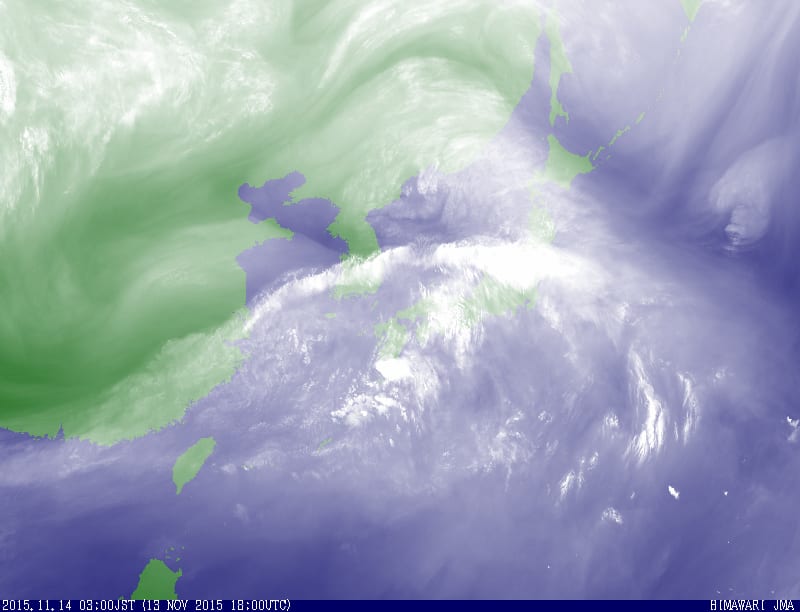

③11月14日3時の雲画像情報図

は赤外画像図 は水蒸気画像図 ともに気象庁HPより引用

:

:

ご覧のように、引用図③、(赤外画像と水蒸気画像)双方で白く帯状に映し出される画像域は、暖湿流が収束して雲の活動が発達している箇所です。さらに、当該、帯状画像域が合流している箇所というもの、暖湿流同士が収束している箇所同士が、さらに収束している箇所ということであり、とりわけ発達した降水をもたらしうる地域となるわけです。

大雨をもたらす、発達した降水域を追跡するには、ご覧のように、天気図(地上天気図)だけでは無理!!

雲画像情報図の赤外画像と水蒸気画像双方ではっきり映し出される画像に着目!、とりわけ赤外画像図と水蒸気画像図双方ではっきり映る画像域同士がたがいに合流している箇所こそ、大雨には要注意!!ですね。

昨日夜より、九州南部や四国地方中心に大雨となり、引用図①より、14日3時現在、四国の徳島県や高知県周辺で特に激しい降水となっています。

14日12時までの24時間で、高知県の一部では、降水量が200㍉を超えて、この時期としては珍しい大雨となりました。

天気図をご覧になる際には、高気圧、低気圧、さらには、前線の位置などがまず注目されるところですが、今回の大雨、引用図①の徳島県や高知県周辺での多降水域と引用図②の天気図上での前線や低気圧の位置を比較すると、一般的に悪天をもたらす低気圧や前線の位置と、ちょっとかけ離れている箇所で発生していることがわかりますね。

一方、同じく、引用図①より、徳島県や高知県周辺での多降水域と引用図③の雲画像情報図を比較すると、当該、徳島県や高知県周辺での多降水域は、赤外画像図上で、紀伊半島沖から四国沖に広がる、南西〜

北東方向に雲の帯と、南東〜北西に広がる雲の帯とがたがいに合流した箇所で、ちょうど、Λ型になった頂点の箇所で発生している様子がわかりますね。

②11月14日3時の天気図 気象庁HPより引用

③11月14日3時の雲画像情報図

は赤外画像図 は水蒸気画像図 ともに気象庁HPより引用

:

:

ご覧のように、引用図③、(赤外画像と水蒸気画像)双方で白く帯状に映し出される画像域は、暖湿流が収束して雲の活動が発達している箇所です。さらに、当該、帯状画像域が合流している箇所というもの、暖湿流同士が収束している箇所同士が、さらに収束している箇所ということであり、とりわけ発達した降水をもたらしうる地域となるわけです。

大雨をもたらす、発達した降水域を追跡するには、ご覧のように、天気図(地上天気図)だけでは無理!!

雲画像情報図の赤外画像と水蒸気画像双方ではっきり映し出される画像に着目!、とりわけ赤外画像図と水蒸気画像図双方ではっきり映る画像域同士がたがいに合流している箇所こそ、大雨には要注意!!ですね。