まず初めに「悪来」と「悪来典韋」とは違う人物です。 悪来(あくらい)は、殷末の紂王(帝辛・ていしん)時代の官僚。「史記」にて姓は嬴(えい)諱は来(らい)と伝えられる。悪来はあだ名。父親は、(ひれん)と言う。蜚廉は走ることに長け、悪来は剛力で知られ、その能力を認められて殷の紂王に仕えた。

その後、紂王によって国政を任せられるが、人を讒言し、傷つけることが巧みであったので、諸侯から嫌われ「悪来」(悪しき来(らい))と呼ばれる。諸侯はますます殷から遠ざかり、殷周革命を促進させた。 周の武王が殷の紂王を討ったとき、悪来は紂王と一緒に殺された。父である蜚廉の家系は悪来の弟の「季勝」が継いだ。その子孫が秋戦国の晋の趙氏になった。悪来は父蜚廉と同じ墓に葬られた。

「悪来」の肖像画はありません、ま、皆、想像で描いていますがね。でも多少なりとも特徴は書かれていると思います。

一方、典韋は後漢の人物で堂々とした体格で怪力、さらに固い節義と男気を有していた。 若い頃、襄邑の劉氏のために彼の仇であった李永を討つ事にした。李永は以前、富春県長を務めていたため、厳重な警備をつけていた。典韋は懐に匕首を忍ばせ、表面上は普通の客を装っていたが、門を開かせるとたちまち李永を刺し殺し、ついでにその妻をも殺した。近所に市場があったため大騒ぎとなったが、しばらく誰も典韋に近づく者はおらず、遠巻きにして後をつけるのみであった。やがて典韋は敵の仲間に出くわしたものの、あちこちで戦って脱出に成功した。この一件で豪傑として知られるようになった。

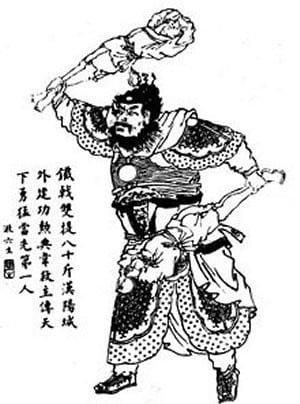

「悪来・典韋」像

初平年間に張邈(ちょうはく)が挙兵すると、その司馬の趙寵に兵士として仕えた。誰も持ち上げられなかった牙門の旗を片手で持ちあげたので、趙寵に一目おかれるようになった。後に曹操軍の夏候惇(かこうとん)配下となり、何度か戦功を挙げ、司馬となった。

濮陽(ぼくよう)で呂布と曹操が戦ったとき、典韋は数十人の突撃隊を率いて、短戟を手に矢の雨の中で奮戦し呂布軍を防ぎ止めた。都尉となり、曹操の親衛隊であった精鋭数百人を率い、戦闘のたびに先鋒として敵陣を陥れた。これらの功績により昇進して武猛校尉となった。

忠心があり謹み深い性格だった。昼はずっと曹操の傍で侍立し、夜は帳の左右で宿衛したため、自らの家に帰って寝る事は殆どなかった。飲み食いの量は人の倍で、御前で食膳を賜る時は左右から酒を注がせ、給仕を数人に増やしてやっと間に合うほどだった。大きな双戟(双鉄戟)と長刀などを愛用し「帳下の壮士に典君あり。一双戟八十斤を提ぐ」と囃された。

建安2年(197年)春正月、曹操が荊州の張繍を征伐し降伏させた時も、典韋は従軍した(「武帝紀」)。酒の席で一尺ほどの大斧を持って張繡たちを睨みつけたため、誰も顔を上げられなかったという。

その後、張繡が謀反を起こすと、曹操を逃がすべく部下達とともに戦った。典韋が守っていた陣門には敵が侵入できなかったが、敵は他の門から陣に侵入した。典韋と十数人の部下は多数の敵に囲まれたが、みな一人で十人を相手にした。典韋が鉄戟を一振りすると、敵の矛が十数本砕かれた。いよいよ部下が死に絶え、自身も数十の傷を負ったが、典韋は敵二人を両脇に挟んで撃殺した。これを見た敵は近づくことができなかった。典韋は最後、突進し数人を殺してから、目を怒らせて口をあけ、大声で罵りながら死んだ。敵は恐れながら近付いて典韋の首を取り、全員でその遺体を見物したという。

曹操は舞陰で典韋の死を聞くと涙を流し、子である曹昂の死以上に悲しみ、遺体を取り戻すために志願者を募った。曹操は告別式で泣き、棺を陳留郡襄邑に送り届けさせた。その後、曹操は戦死した場所を通るたびに典韋を弔い、彼の子である典満を郎中とし、後に司馬に採り立てて側に置いた。

正始4年(243年)秋7月、曹芳(斉王)は詔勅を下し、曹操の廟庭に功臣20人を祭った。典韋は校尉という高くはない地位であったにも関わらず、この中に含まれている(「斉王紀」)。

陳寿は、許褚と典韋が曹操の左右を警護したことは、漢の樊噲に準えると評している。

小説「三国志演義」では、張邈配下であったが他の者と衝突し、殺人を犯して山中に逃亡する。虎を追いかけていたところを夏侯惇に見出され推挙される。また、黄巾の残党何儀を捕らえようとしたところに許褚が現れて、身柄を争う。その怪力から曹操に「古の悪来のようである」と言われている。因みに張繡反乱の際には、張繡軍の胡車児(こしゃじ)に酒で酔わされた隙に武器を奪われたため、敵の武器を奪って戦うが、敵の弓兵の一斉射撃を全身に浴び、直立不動のまま息絶えたことにされている。

蛇足:日本にも「悪源太 義平」という武将がいましたが、これにも「悪」という字が付いています。「悪」とは中国の故事から。「悪=強い」という意味で使われています。

悪源太 義平