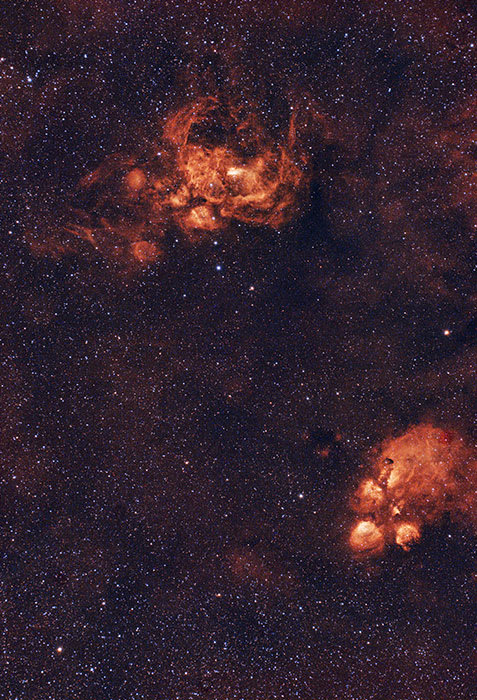

月が大きくなってきたけれど先日届いたノートPCと、これも買っておいたデュアルナローバンドフィルターを使っての天体写真撮影テスト

Nさんから今頃ならAbell39とかキャッツアイ星雲などが撮り頃と教えてもらったのでこの対象を狙うことにする

21時過ぎに庭に機材を拡げた後、肉眼では見えなかった北極星も極軸望遠鏡を覗くと見えてきたので極軸を合わせ、マウントのスイッチ0N

撮影制御ソフトNINAを立ち上げマウント接続するといきなりASCOMドライバーエラー表示が出てきた 何だろう?

良く判らないがかまわずそのまま撮影用のC-MOSカメラを接続し、手動フォーカスターゲットの中からMifakを選んで導入すると動いて行ってくれた。

その後、導入補正の為にプレートソルブするがまたもやエラー表示だ。何度かやってみるもエラーが続くのでソフトをASTAPからASPSに変えてみると今度は成功し星が真ん中に導入出来た。

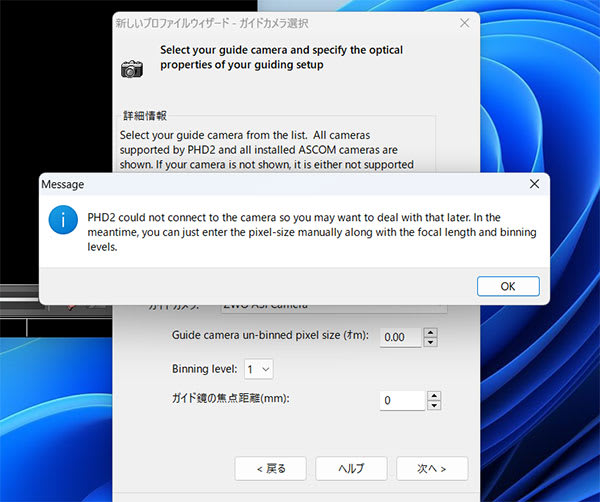

それでは撮影を始めようと、ピントを合わせガイド用のPHD2を立ち上げると今度はガイドカメラと接続できない。

PHD2の設定をリセットしたりその後2,3時間ほど色々試してみてもどうしてもカメラとの接続が出来ない・・・

すっかりイライラが募ってしまったが結局この日はこれでThe END。

後日改めてやってみてもどうしてもガイドカメラとの接続が出来ない

使っているASI120MM、買ってから何年になるのか?本体の故障かと思ったけれど前使っていたPCに接続すると問題なく接続ができた。

で別の撮影用のSVBONYの冷却カメラを繋いでみるとこちらは問題なくカメラと接続ができる。そうなると問題はカメラドライバーにあるのかと思いダウンロードしデバイスマネージャーでドライバーの削除とインストールをやってみてもうまくいかない。インストール後、「デバイス マネージャー」にカメラは表示されるが、「API を完了するにはシステム リソースが不足しています」(コード 10) と理解不能なメッセージが・・・

ZWO社のHPのフォーラムで検索すると同じトラブルが出てきたが、この方は何度かケーブルを差したり抜いたりしていると認識したようで解決できたのだが自分の場合はうまくいかず、スキル不足で解決の方法が見つからない。。

ドライバーのファームウエアを削除したりインストしたりしたのだがカメラが接続出来なければ更新もできなくお手上げだ。

もうすっかり諦めガイド用に別のカメラを買うつもりでいたのだが、GWに家族を連れて息子が来たので一縷の望みをかけてPCの操作をしてもらった。PCのプロセッサーがAMDの場合、相性の問題があるかもいうことで色々やって見てくれたりした。デバイスマネージャーで認識できなかったのもどうやったのか分からないが接続できるようにしてくれたようでファームウエアの更新も出来たとのこと。早速カメラを接続してみるとデバイスマネージャのビックリマークが消えPHD2でも画像が確認できるようになっている。これで一件落着だ。ただASCOMのエラー表示がまだ気にはなっているが一応動いてくれたので晴れた夜に再度テストしてみよう。

これでカメラの買い替えはしなくても良くなったが、しかし中学生の孫からアップルウオッチをせがまれてしまい買ってやることになり痛しかゆしといったGWだった。

-

-