昨日は「篠路五ノ戸緑地」という場所を紹介しましたが、「五ノ戸」というのはかつての通称地名でも、「篠路」は、現在でも残る行政地名です。

その「篠路」地域を見守る「篠路神社」へ。

「篠路」という地名は、アイヌ語由来であることは間違いないようですが、「シノ・オ・ロオ(本当に水があるところ)」とか、「スウ・オロ(鍋をひたしておく所」)など諸説あるものの、はっきりとした決め手はない様子です。

諸説の中には、アイヌ語とは関係ないとするものもあるようです。

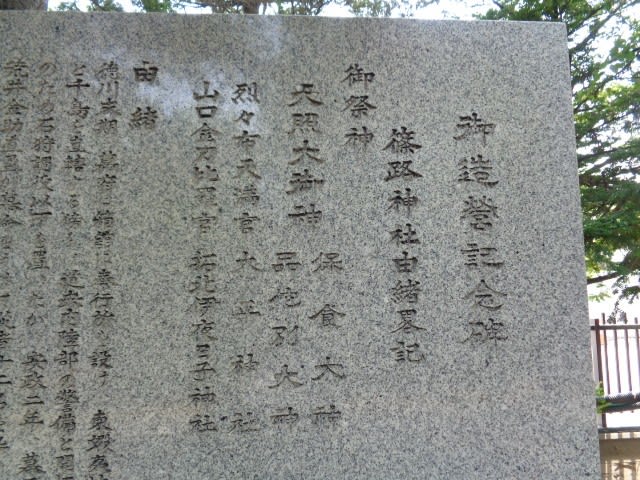

そんな「篠路」の町を見守る「篠路神社」は、安政2年、箱館奉行所の石狩調役であった「荒井金助」が、江戸若宮八幡の神霊を氏神とした「若宮八幡」を創祀したことに始まるとされる、札幌市内でも最古とされる神社で、

天照大御神(あまてらすおおみかみ)

品陀別大神(ほんだわけのおおかみ)

保食神(うけもちのかみ)

菅原道真公(すがわらみちざねこう)

大物主神(おおものぬしのかみ)

崇徳天皇(すとくてんのう)

天香山命(あめのかぐやまのみこと)

の七柱が御祭神として祀られ、合格祈願・学業成就、必勝祈願・勝利成功、商売繁盛などの御利益があるとされています。

やはり菅原道真公が祀られているということで、学業関係は外せないというところなんでしょうね。

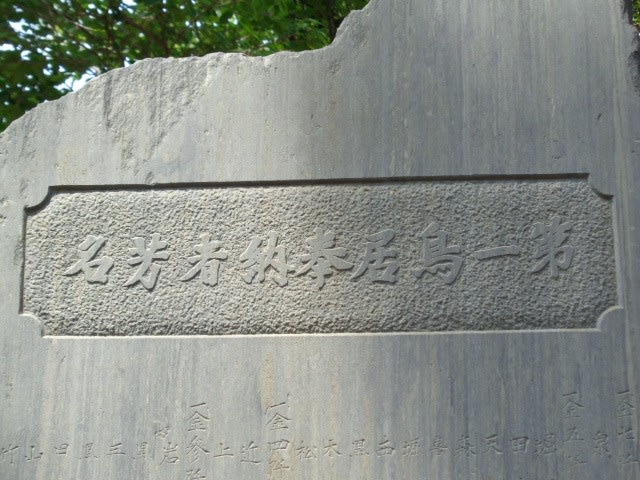

「第一鳥居奉納者名簿」

そう、この神社の特色として、参道の鳥居の数が多いことが挙げられています。

一番上の写真が「第一鳥居」ですが、こちらは、その延長線上ではなく、横に設けられている別な鳥居。

「英霊讃勲」とあります。

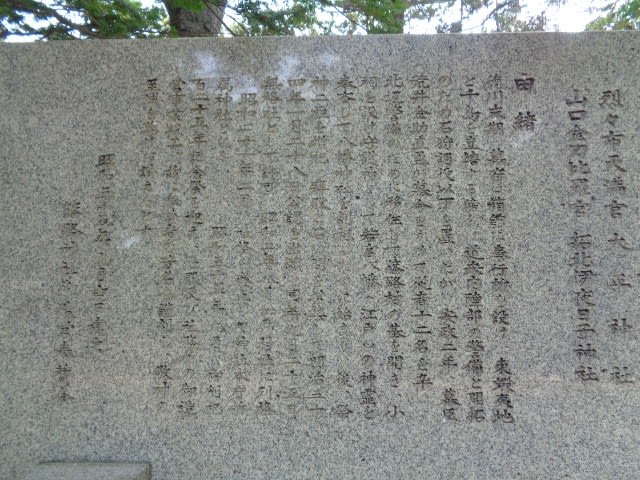

その奥にあるのが、こちらの「平和顕彰碑」。

元々は「忠魂碑」だったそうですが、戦後、GHQの命令によって撤去され、表面の文字を削り取り、再建立された経緯があるそうです。

所謂「境内末社」ではないようですが、毎年閣僚の参拝が物議をかもす、かの「靖国神社」のように、先の大戦における英霊を祀り、平和を祈念する場所ということなのでしょう。

参道に戻ると、神社の由緒について書かれた石碑があります。

こちらが「第二鳥居」。

手水舎。

こちらでは、花手水は行われていないようです。

狛犬チェック。

なんだか、目をつぶっているようにも見えますね。

こちらも同じく、目をつぶりながらも、口はパクッと開いている、そんな感じがします。

現在の立派な社殿は、昭和55年(1980年)に改築されたものだそうです。

来年のお正月は、普通に初詣ができるようになるといいですね。

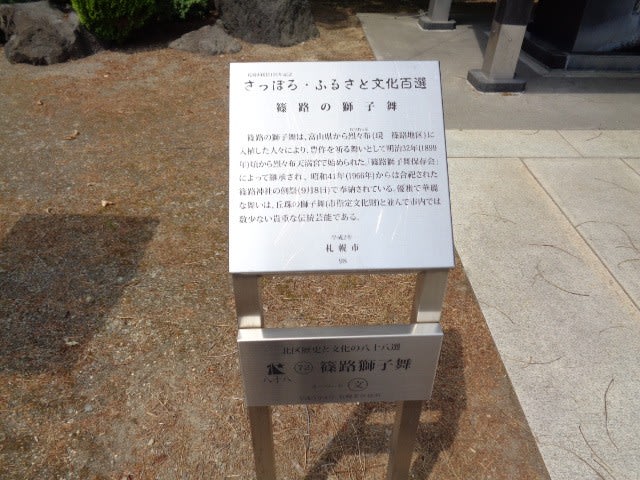

この篠路地区では、先日紹介した丘珠地区と同様、獅子舞が伝統芸能として息づいており、毎年9月8日の例祭で披露されているそうです。

コロナ渦で様々なイベントが自粛、中止となっていますが、こうした伝統芸能は、それに負けることなく後世に伝え続けていってほしいですね。