↑近鉄線と阪神線の結節点である、大阪難波駅の駅名標です。

一般には、単に〝難波〟と呼べば通じる駅名ですが、一応、正式な名称は、ここに書いてある通り「大阪難波」です。

表記の仕方として、「大阪」の文字を小さめサイズで書く流儀になっていますが、この「大阪」という文字も駅名に含まれているのです。

もとは「近鉄難波」が正式名でしたが、阪神との直通運転開始に合わせて「大阪難波」に改称されたという経緯があります。

この駅名については、日常、近鉄電車の旅客案内(車内やホームでの案内放送など)では、ほぼ間違いなく「大阪難波」と呼称されています。

近鉄の乗務員や駅員の間では「正式な〝大阪難波〟という名で呼ぼう!」という徹底が図られているように見受けられます。

〔参考〕近鉄駅のホームにある案内板 (新大宮駅にて撮影)

↑阪神線直通を機に、ホーム案内板の書き換えも行われたわけですが、新しい案内板ではこのように「大阪難波」とフルネーム表記が徹底されています。

一方、阪神電車は-、

っていう書き方をすると、先の展開がバレてしまいそうですが…。

そうなんです。

阪神電車の旅客案内では、これを「大阪難波」とは呼ばずに、単に「難波」と呼んでいるらしい…ことに、私もこのたび気が付いたのです。

このあいだ、山陽電車の八家駅まで行ったときに、阪神の乗務員のアナウンスとか駅の表示類を見て気が付きました。

〔参考〕武庫川駅の駅名板(改札口の前)

↓ 赤丸部分を大きく写してみると…。

↑大阪難波ではなく、単に「難波」と書いてあるだけです。武庫川駅に限らず、阪神線のほかの駅でも同様の表記みたいです。

その代わりに『大阪(梅田)』っていう書き方がされています。

阪神線で〝大阪〟と言えば、ターミナルの「梅田」を指す言葉なんですね。

↓尼崎駅

↑尼崎駅でも、大阪難波という表記は見当たりません。「難波」と書いてあるだけです。

「難波」には〝大阪〟を冠しない一方で、「大阪(梅田)」という表記の仕方も、これはこれで徹底されています。

余談ですが…、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン方面」っていう案内も、なんかすごいな!

ドーム前駅

↑やっぱり、ここでも「難波」の文字だけ…。

私は近鉄沿線に住んでおりますが、

だからと言って、別に、

「阪神にも、ちゃんと〝大阪難波〟と呼んでもらわないと、困るじゃないか!」

みたいなことを言う気は、さらさらありません。

きょうのブログ記事は、そういう趣旨の投稿ではありませんので…。

自社路線が「梅田」と「難波」の両方に乗り入れている私鉄は、阪神電車だけだものな。

そこには、阪神にしか分からない苦労があるのかもしれません。

「堅いこと言わないで、大阪梅田と同じように、大阪難波って呼んだらええだけやん…」

と、私なんかは軽く言ってしまいそうになりますが、そこには阪神電車として譲ることができない〝熱い思い〟があるんでしょうね。

近鉄サイドは「大阪難波」と駅名改称したけれど、それでも阪神サイドは、難波には〝大阪〟を付けづらい!っていう。

『大阪と言うたら、梅田なんや!』ってか!?

近鉄電車と阪神電車。

1両あたりの車両の長さも、1両あたりのドアの数も…、はたまた、<快速急行>って表示するときの色づかいも…、お互いに異なっているのです。

そうした多くの相違点があることは承知の上で、近鉄-阪神の直通運転は行われています。

お互いに個性を尊重し合って、何がなんでも流儀を統一しよう!という気負いは感じられません。

近鉄は「大阪難波」というふうに駅名を決めたけれど、阪神にはそういうふうに呼びづらい事情があるんですね。

この両者の関係からして、不統一も、それはそれでアリなんだろうと思います。

…って、そんな、たいそうなコトを書くつもりはまったく無かったのですが。

旅客案内の際に、「大阪難波」という正式名でのアナウンスが徹底している近鉄電車に対し、〝大阪〟を外して単に「難波」と案内する流儀がこれまた徹底している阪神電車。

両者の対比が面白く感じられたので、ご紹介いたしました。

おまけ画像

↑阪神電車の武庫川駅にて。

鉄橋の上にある駅として有名です。武庫川にかかる鉄橋の上に、ホームがあります。

線路の下には、川が丸見えです。

…

…

)

)

)

)

」って。

」って。

)

)

カーブ区間でチラッと見えた先頭車両。

カーブ区間でチラッと見えた先頭車両。

〟が、ぽわ~~んと車内に差し込んでいます。

〟が、ぽわ~~んと車内に差し込んでいます。

(←ホンマに乗ってきたんかいな…)

(←ホンマに乗ってきたんかいな…)

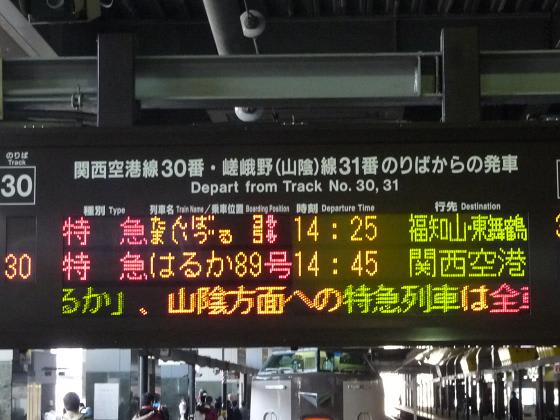

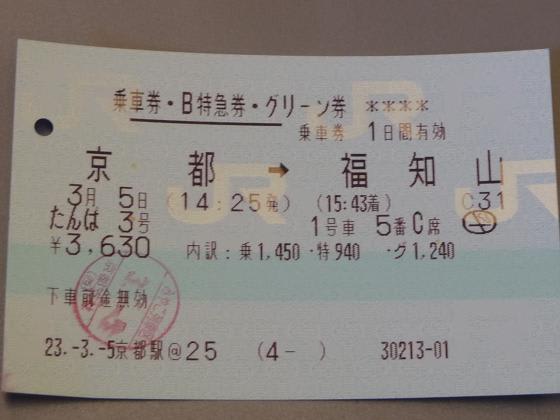

最後に「たんば」のヘッドマーク(サイン)を一枚撮っておくぞー!』 …って、もう回送になってるやんけー!

最後に「たんば」のヘッドマーク(サイン)を一枚撮っておくぞー!』 …って、もう回送になってるやんけー!

ちょいと時計に目をやって、思案して、

ちょいと時計に目をやって、思案して、

)

)

ピッカーッと光りまくりやん。

ピッカーッと光りまくりやん。